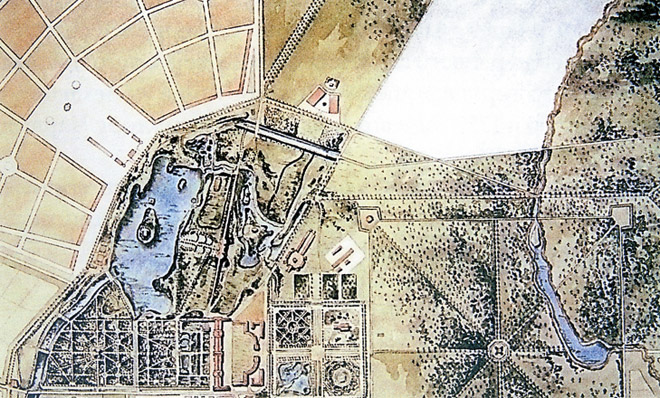

Карта начала XIX века запечатлела первую версию планировки Софии, в которой преобладал лучевой принцип, впоследствии утраченный

тим летом Пушкин отмечает свое трехсотлетие. Возраст города отсчитывают с того времени, когда небольшой финский хутор – Саарская мыза – в двадцати пяти верстах от молодого Санкт-Петербурга был отписан для летнего отдыха Меншикову, а затем супруге царя Екатерине. Для царицы здесь поставили «каменные палаты о шестнадцати светлицах», при Елизавете перестроенные под руководством Растрелли в роскошную парадную резиденцию. Блеск золота на фасадах, пышные дворцовые приемы, празднества и фейерверки – Саарское село логично превратилось в Царское. Рядом с огромным дворцовым комплексом росла служительская слобода, где жили подрядчики, мастера, войсковые команды. Хозяйственную «промзону» составляли кирпичные заводы, рядом стояли «батальоны полевых солдат», занятых на строительных работах. Екатерина II, упорядочивая мир подле себя, решила изменить и среду обитания своих подданных. Она повелела построить для них на новом месте с нуля образцовый уездный город. Не был ли эксперимент с малой формой под названием София репетицией более масштабного проекта? «Пилот» был заказан приехавшему из Шотландии в 1779 году архитектору Чарльзу Камерону.

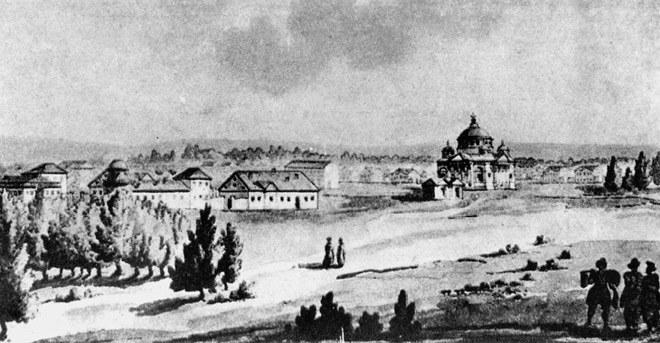

Рисунок Джакомо Кваренги хорошо передает какое-то странное одиночество последнего из Софийских соборов, точно затерянного в пустыне

|

|

|

|

Камерон спланировал город так, что семь главных улиц, расходившиеся веером от Московской дороги (Парковой улицы), были ориентированы на основные видовые достопримечательности, сооружавшиеся по его же проектам в Екатерининском парке: на Камеронову галерею, башню-руину, на колоннаду (сейчас место Гранитной террасы). Эти семь перспектив пересекались четырьмя продольными проездами, образуя двадцать шесть

кварталов. Со стороны Московского тракта был создан «парадный фасад» – цепь высоких каменных зданий, сохранившихся до наших дней: дом

фаворита Ланского, почтовый двор. Постройки бывшего скотного двора, выглядевшие достойнее многих дворцов, отдали под присутственные места. В глубине кварталов строились по типовым проектам одноэтажные дома. На круглых площадях устроили бассейны, отделанные диким камнем, во дворах вырыли колодцы, в ожидании постройки Софийского собора освятили деревянную церковь Константина и Елены. (О символическом значении Софии царскосельской см. «Черты характера» и «Образы власти».) Дать русским городам регулярную планировку, выпрямив их средневековые «дикие» улицы, было одним из нацпроектов императрицы, другим стало строительство дорог. Вот и София мыслилась мощным транспортным узлом: во все стороны от нее должны были расходиться магистрали, которые одновременно служили границами города. Ухоженный Московский тракт соединял столицы, строившийся Новгородский просек (ныне Павловское шоссе) должен был дойти до Новгорода, Гатчинская, или Порховская, дорога (Красносельское шоссе) устремлялась к западным границам империи, лишь с четвертой стороны город был обнесен валом и рвом (ныне Саперная улица).

Планы были громадные. Однако после заключения в 1791 году мирного договора с Турцией, когда стало ясно, что Константинополь остается

турецким, София как пилотный проект утратила свою сверхзадачу. Развитие города затормозилось, жизнь в нем стала угасать. Новгородская дорога превратилась в прогулочную аллею до Павловска, туда же перенесли и часть казарм из Софии, а в 1808-м Александр вообще учредил

новый город – Царское Село, куда потихоньку переселились софийские жители. По свидетельству современника, «…вместо Софии, которая

уничтожена и откуда… перенесены почти все домы… осталась одна линия больших каменных домов вдоль почтовой дороги и богатая церковь, построенная Екатериной II по образу Софийского собора в Константинополе». В 1832 году Николай утвердил новый проект развития малоосвоенных софийских просторов, поделив территорию города на две части: военную и гражданскую (граница прошла по Артиллерийской улице). Это деление сохраняется и в наши дни, так же как прямоугольная сетка вновь проложенных улиц. Стоят до сих пор и солидные каменные дома: особняки обывателей, казармы, госпиталь, офицерское собрание. На месте казарм Кирасирского полка – военная часть, бывшие гусарские казармы занимают военные моряки, а на плацу за Софийским собором недавно были построены новые дома для переведенных в Пушкин военных. А. П.

|