Большое озеро – словно Черное море, а там, вдали, берег турецкий

менно таким пристало быть пейзажному парку, от которого утопающий в зелени город по соседству старается не отставать. Главное отличие такого парка от регулярного барочного, к концу XVIII века уже вышедшего из моды, в новом способе выражать волю и власть господина. До того подчинение изменчивой действительности всесильному государю достигалось посредством вычерчивания на местности правильных геометрических фигур: реки заменяли на прямые широкие каналы, пруды делали квадратными, из кустов строили зеленые стены или стригли их под кубы и шары. И над всем царила ось (луч), выражавшая направление мысли и воления властелина, простираясь из центра его маленькой вселенной в бесконечность.

Но вот на смену жесткой схеме пришли свободные построения, основанные на заигрывании с уже тогда вошедшей в моду идеей естественности, близости к природе. Такой парк оказывается наполнен невероятными впечатлениями, он идеально подходит для прогулок, хотя бы и одного человека. Здесь пруд и луг естественной формы, и ручей не спрямлен, и дерево не подстрижено. При всем том много откровенно бесполезного, как, например, псевдохижины, псевдохрамы, псевдогробницы, псевдоруины повсюду… Все немного ненастоящее, и, вероятно, сама естественность мнимая. Дело даже не в том, что все это кем-то посажено и кто-то должен за этой красотой следить, важнее другое. Как в ином фильме жизнь героя умещается в какие-то полтора-два часа, так и в парке за непродолжительную прогулку можно заглянуть сразу в несколько стран и эпох, пережить многократную смену настроений и масштабов, вспомнить о личном и общественном, о жизни и смерти. А главное, мир все так же у твоих ног, только теперь кажется, что покорен он по доброй воле, что учиненное над ним насилие не ужасно.

Парк такого рода вернее всего называть пейзажным: он прямо-таки изобилует готовыми пейзажами. А вот английский – не вполне подходящее определение. Во-первых, оставлять кусочки нетронутой природы придумали еще итальянцы в XVI веке, во-вторых, истинно английские парки куда скромней. Господский дом, лужайка, пруд, один какой-нибудь объект садово-парковой архитектуры – вот его составляющие. Именно такой парк существовал до войны в окрестностях Петергофа, по праву называясь Английским. Впрочем, он не был первым парком нового типа в России, еще в 1760-е пейзажный характер придали гатчинской мызе Григория Орлова. Что замечательно, оба парка – творения итальянцев, в Англии не бывавших: Джакомо Кваренги и Антонио Ринальди. И гатчинский ансамбль был поначалу довольноскромным.

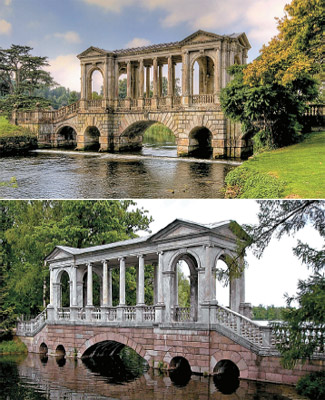

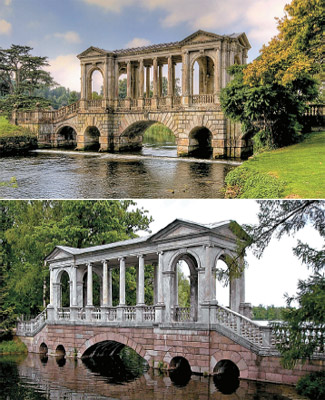

Найдите десять отличий: типовой палладианский мостик в усадьбе Уилтон-хаус и в Царском Селе

Первым же настоящим музеем под открытым небом стал немецкий Верлиц в окрестностях Дессау. Вот уж точно место, где было все, даже маленький действующий вулкан! Екатерина в детстве могла гостить в соседнем со своим родным Цербстом городке, вот только пейзажного

парка там в ту пору еще не было. А по переезде в Россию времени на заграничные путешествия у монархини не было, и о новейших достижениях Запада она узнавала из вторых рук. Что касается архитектуры, то не случайно в первые годы своего правления Екатерина довольствовалась доставшимися ей от предшественников резиденциями, вот только елизаветинскую позолоту с фасада Екатерининского дворца повелела убрать. Мыза Орлова оставалась чем-то вроде странного исключения, а Английский парк в Петергофе появился позже. Поначалу речь шла лишь о некоторых дополнениях к существовавшему ансамблю Царского Села, остававшемуся основной резиденцией.

Стоило попробовать, например, освоить берега искусственного озера, созданного еще Растрелли, но по-настоящему в композицию парка

не включенного. Озеро отклонялось от основной оси, и регулярности его берегам явно не хватало. Вероятно, Елизавета любила кататься на

лодке, вот и была для нее устроена запруда, а посередине – остров и павильон. Да еще катальная горка на высоком берегу, от которой не осталось и следа. Стиль Растрелли явно пришелся немецкой принцессе не по вкусу, она отправила его в отставку. Но парк, созданный для Екатерины в Ораниенбауме другим итальянцем, Ринальди, тоже получился по-своему барочным, хотя и ближе к европейским образцам. Прослышав наконец про новое открытие классики (раскопки Помпей, экспедиции в Афины, книги Винкельмана), императрица возжелала и у себя завести нечто подобное. Вот только к кому обратиться? Ни Ринальди, ни даже Валлен-Деламот на роль новаторов, похоже, не годились.

До 1960-х годов по углам пирамиды, как и у римского оригинала, пирамиды Цестия, стояли колонны

Китайская беседка и пагода. Возможно, самый северный в мире пример китайщины

|

|

Пандус. Такие ушедшие в землю арки в XVIII веке были основной римской достопримечательностью

Кухня-руина. Античные рабы произвели столько классических деталей, что хватило на всех

Поиск зодчего

И вот в Англию отправили учиться местного архитектора Василия Неелова. Помимо практических знаний касательно способа посадки

деревьев и устройства газонов он привез с собой два характерных памятника малых садовых форм: пирамиду и соседний с ней Палладиев мостик. Пирамида эта столь же далека от Египта, как и мост – от итальянского мастера XVI века Андреа Палладио, в честь которого назван. До «открытия» Египта войсками Наполеона оставалась еще четверть века, а садовые пирамиды скромных размеров возводились уже по всей Европе – в подражание гробнице римлянина Цестия. Ну а мост Неелова вообще буквальная копия популярного садово-паркового мотива:

таких мостиков в Англии целых три, царскосельский отличается от них только богатством отделки (сибирский мрамор). Придуманный кем-то

из английских поклонников Палладио, он лишь очень отдаленно напоминает неосуществленный проект моста для Венеции, известный по трактату великого зодчего.

На большее Неелов оказался не способен, и Екатерина занялась поиском иностранца, который сумел бы воплотить ее мечту о новой архитектуре. Впрочем, начинать следовало с какого-нибудь скромного павильона, но по уникальному проекту, без прямых заимствований и цитат. В Риме ей подыскали француза Шарля-Луи Клериссо, не слишком утруждавшего себя строительством, зато слывшего знатоком античности и талантливым рисовальщиком. Много позже, упустив возможность стать зодчим номер один Российской империи, он, оставаясь в Риме, давал уроки одному из отцов-основателей США Томасу Джефферсону, в числе прочего интересовавшемуся и архитектурой. А вот с хозяйкой нашей большой страны Клериссо к пониманию не пришел. Явно переоценив ее щедрость, он предложил вместо павильона целый дворец, снабдив проект пространной сметой, в которую не забыл включить и значительный гонорар, а в нем отдельной строкой плату за вдохновение. Оскорб ленная императрица более не желала слышать о дерзком архитекторе, распространив свой гнев и на его соплеменников. Хотя высший свет в России продолжал изъясняться преимущественно на французском языке, а Петербург удостоили визитом Этьен Фальконе и Дени Дидро, французских зодчих в России до самой смерти Екатерины больше не было. А в Царское Село вместо одного француза пожаловали англичанин, точнее, шотландец Чарльз Камерон и итальянец Джакомо Кваренги. Оба тоже долго жили в Риме, изучали античность и почти ничего не строили. Но кроме Древнего Рима авторитетом для них обоих был все тот же Палладио, в те времена известный в России только по привезенному Нееловым мостику. Кваренги начал скромно: построил Концертный зал на острове Верхнего пруда (Екатерина, наверное, и от Клериссо ждала чего-то подобного) и кухню-руину при нем – можно сказать, самое древнее здание в России, ведь отдельные ее детали относятся ко временам Римской империи, то есть позаимствованы в настоящих римских руинах. Затем у Кваренги будут и грандиозный Александровский дворец неподалеку, и Английский парк в Петергофе, и великое множество других прекрасных сооружений в Петербурге и прочих городах империи. Камерону повезло меньше. Какой-то неведомой силой он был точно заперт в столичных пригородах, разрываясь между Пушкином и Павловском, а значит, творил для ограниченного круга зрителей. Даже население Петербурга не представляло себе его рафинированный стиль, который стало возможным оценить по достоинству только с превращением резиденций в музеи. Поскольку замысел Павловского дворца претерпел в чужих руках существенные изменения, наиболее совершенным творением Камерона остается названная его именем галерея в Царском Селе. Вместе с Зубовским корпусом (Кваренги) она закрывает со стороны Английского луга и остального пейзажного парка чуждый ему по стилю дворец Растрелли. Спиной к дворцу стоит и еще одно творение Камерона – Агатовые комнаты, выходящие главным фасадом в висячий сад. Овальная лоджия – неожиданная реминисценция архитектуры барокко – сочетается здесь с колоннами исключительно изысканных пропорций. У них необычные капители, неведомые поколению Растрелли и Ринальди: такой тугой завиток встречается только в Афинах, в храме Эрехтейон, а его в то время только-только увидели и зарисовали. Почти парящим комнатам вторит собственно галерея с ее необычайно широко расставленными колоннами благородного белого цвета.

Самый чудесный эффект достигнут здесь за счет противопоставления легкого верха тяжелому низу, подобному сумрачным скалам, на которых точно сами собой вырастают тонкие колонны. Ту же функцию тяжеловесного основания выполняет и гигантский пандус – первый в России, а быть может и в мире, пример заботы об инвалидах: престарелой царице было уже не под силу самой взойти к своим висячим садам. Но если в Павловске пристройки Винченцо Бренны испортили ясный замысел Камерона, то в Царском Селе его вмешательство оказалось более чем уместным. Замечательно, что пандус подводит к Агатовым комнатам под углом, ослабляя тем самым воздействие симметрии. Еще интереснее то, как положенные в основание пандуса арки словно постепенно выходят из земли, воспроизводя обычную для тех времен картину археологических раскопок в Риме. Будто извлеченные из забвения, эти арки тоже подготавливают зрителя к встрече с изысканной галереей Камерона. А главный вход, устроенный шотландцем с южной стороны, воспроизводит реконструкцию Афинского акрополя, выполненную в середине века французскими путешественниками. Камеронова галерея – это и Пропилеи Акрополя, и Эрехтейон, а ее основание – скала, твердыня, крепость, в которой вырублена лестница, ведущая наверх. Этим путем в Россию пришел стиль классицизм.

|

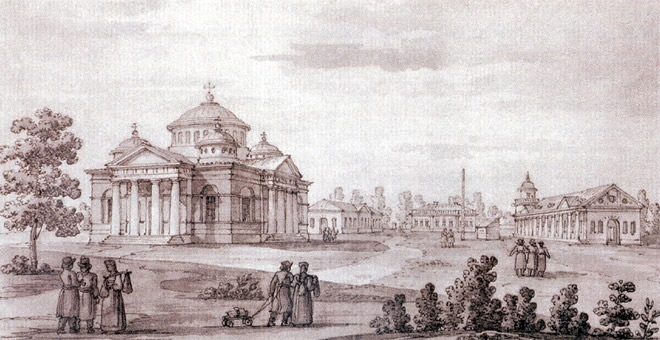

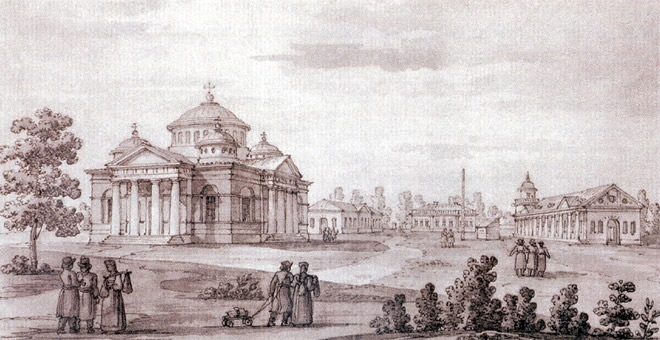

Пространство вокруг собора и сейчас свободно, как во времена зарисовавшего его Кваренги

|

|

|

|

Единство в разнообразии

В Екатерининском парке с классицизмом соседствуют памятники не только предшествующей, растреллиевской эпохи, но и других стилей,

сознательно призванных создавать парковое разно образие. Здесь есть необычные голландские домики Адмиралтейства, китайские Скрипучая беседка и Большой каприз, ну и, конечно, готика: ворота, башня-руина. Целая энциклопедия стилей, атлас мировой архитектуры. А где география, там и геополитика. Ведь что такое пейзажный парк, как не символическое подчинение пространства Земли влиянию просвещенных

европейцев?! И если китайщина в этом смысле была более актуальна для французов и англичан, в Царскосельском парке с ней соседствует идеологически гораздо более нагруженная «туретчина». А рядом с абстрактными монументами здесь есть конкретные памятники победам русских войск на южных рубежах страны.

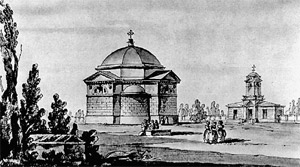

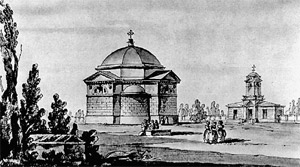

Поначалу близ мавзолея Ланского не было ни кладбища, ни деревьев

Впрочем, Екатерина, так долго воевавшая с Турцией, пошла еще дальше. Прямо за оградой парка она создала целый город, призванный стать

памятником претензиям империи, которая и тогда, и в XIX веке стремилась «восстановить крест над куполом Святой Софии». В нем Камерону

и Кваренги, о личных отношениях которых известно немного, представилась возможность посоревноваться в создании православных храмов.

Первому досталась задача сложней и интересней: возвести городской собор не без намека на древнюю византийскую святыню. Правда, ни архитектор, ни его заказчики оригинала не видели, и, зная их вкусы, можно было бы предположить отсутствие какой бы то ни было связи с

византийской архитектурой. Но Камерону удалось откуда-то получить некоторые сведения о шедевре VI века, и, поставив свои купола на необычно низкие барабаны, он достиг внутри отдаленного напоминания о константинопольском храме. Таких потоков света, как в византийском зодчестве, здесь нет, так же как резных капителей. Но и в подобном упрощенном варианте обращение к византийским мотивам в XVIII веке явление беспрецедентное. Так сильно строителям хотелось приблизить момент взятия проливов!

Романский баптистерий в Ломелло (Италия) был взят Кваренги за образец для мавзолея умершего во цвете лет любовника Екатерины

Кваренги построил церковь даже не в самой Софии, а на принадлежащем ей Казанском кладбище. Ему тоже хотелось чего-то своего, более необычного, нежели готика или шинуазри. И вместо античных гробниц, реминисценций которых от него, наверное, ожидали, поскольку церковь строилась как усыпальница любовника Екатерины, Александра Ланского, в качестве источника вдохновения он выбрал нечто совершенно невероятное. Этот памятник и сейчас далеко не всем известен: расположенный в маленьком городке Ломелло на северо-западе Италии баптистерий, то есть помещение для крещения, относящийся к романскому стилю. Кваренги в точности воспроизвел его план, что же до деталей, то они, конечно, подверглись коренной переработке в духе классицизма, и все же средневековая основа осталась. Центральный

восьмигранный объем – мотив вообще характерный именно для крещален, ибо в числе восемь видят указание на воскрешение, начало новой жизни. Вероятно, Екатерине пришелся по душе этот намек, пусть в использовании традиционной формы в личных целях и можно было усмотреть некоторое кощунство. Но уж больно тонкий прием применил гениальный зодчий. Надо ведь было знать и форму средневековых

баптистериев, и традицию строительства помещений для крещения, чтобы понять, при чем здесь умерший во цвете лет Ланской. Что же до турецкой темы, то в ней Кваренги мог считаться настоящим экспертом: по дороге в Петербург он посетил Крым. О том свидетельствуют некоторые сохранившиеся путевые зарисовки. Но почему бы не предположить, что Кваренги прибыл в Новороссию морским путем, то есть через те самые проливы! Тогда он мог видеть, хотя бы издалека, и Святую Софию, вот только никаких стамбульских рисунков пока не найдено. В Царском Селе Кваренги возвел деревянный турецкий киоск. Его давно уж нет, но о Турции напоминает памятник следующего века и следующей эпохи войн с Османской империей: Турецкая баня на берегу Большого пруда. У Кваренги был свой проект такого сооружения, однако построили его много позже, под руководством еще одного архитектора с итальянскими корнями – Ипполита Монигетти. Турецкая эта баня лишь по названию, да еще потому, что воспроизводит облик мечети. Ну зачем простой купальне минарет? Впрочем, раз на могиле

екатерининского любовника может стоять средневековый баптистерий, то и затея с купанием в мечети никого не должна удивить. В пейзажном парке все немного ненастоящее… И. С.

Мечты о Софии

Невысокий блюдцеобразный купол Софии царскосельской цитирует Софию константинопольскую

|