Карл Беггров. Вид на Адмиралтейство. Вторая половина 1820-х – 1830-е годы. С литографии Павла Александрова

сть много причин считать Адмиралтейство главным зданием Петербурга. Во-первых, оно символизирует ту первейшую задачу, ради которой город и строился: это морские ворота с корабликом наверху, пусть даже они обычно закрыты, а сама громада здания скорее уж не пускает на речные просторы главную улицу. Во-вторых, оно венчает собой знаменитый трезубец – сходящиеся к башне важнейшие улицы левобережья, хотя за это свойство никак нельзя благодарить архитектора теперешнего здания Андреяна Захарова. Наконец, это просто одно из самых больших зданий в старой части города, – возможно, слишком большое даже для такого просторного города, как Петербург. Да что там Петербург! Масштаб Адмиралтейства заставляет вспомнить времена Древнего Египта: кажется, с тех пор зодчие и их заказчики не решались возводить что-либо подобное. В лучшем случае такие грандиозные замыслы оставались на бумаге, как проект дворца Наполеона в Париже. Нет, мечты о сверхчеловеческих масштабах современникам Захарова, прежде всего французам, были как раз близки. Но ничего и отдаленно похожего – с таким количеством колонн и скульптур – в иных городах Европы не встретишь, даже для тоталитарных режимов XX столетия стройки подобных масштабов – редкость.

Другое здание с таким же именем, в Лондоне, гораздо скромней и высится отнюдь не на берегах Темзы. Впрочем, быть пристанищем военно-

морского министерства – не главное назначение петербургского гиганта. Он и строился, и перестраивался многократно с тем, чтобы выполнять две функции – крепости и верфи, то есть судостроительного завода, курьезно расположенного в самом центре столицы, рядом с царским дворцом. Только по окончании строительства исчезли сперва крепостные валы, а полвека спустя и стапели с доками – тогда город смог подобраться поближе к Адмиралтейству, уместив в его бывшем дворе несколько кварталов.

Но при Петре здесь в первую очередь создавался еще один узел городской обороны, символично поставленный спиной к Москве, словно именно оттуда исходила основная угроза, а лицом – к главному тогда городскому району, Васильевскому острову. Крепость окружали валы и рвы, до появления улиц уже расходившиеся во все стороны лучами, – своим положением по отношению к городу она немного напоминала кронверк.

Тогда же был задан и план самого здания – в виде сильно растянутой буквы «п» с башней посередине. Кто был автором первой деревянной постройки, неизвестно. Существовали даже предположения, что им мог оказаться сам Петр, по-видимому в числе прочих полезных ремесел овладевший также и зодческими навыками. Или архитектором был Николаус Гербель, строитель других крупных зданий на левом берегу: Императорских конюшен и Партикулярной верфи? По крайней мере, теперь уже точно известно, что расходящийся от Адмиралтейства трезубец главных магистралей – его рук дело. Точнее, этих лучей было когда-то пять, однако невнимательные к превосходному замыслу Гербеля потомки уничтожили сначала один крайний луч – перекрытую Зимним дворцом Миллионную улицу, а затем и другой – Галерную. Впрочем, башня Адмиралтейства все же видна над аркой Сената и Синода, но в глаза бросается не слишком. Уроженец Базеля, Гербель мог знать, что неподалеку, в Карлсруэ, одном из немногих европейских городов, который хоть на пару лет, да моложе Петербурга, в основу городской планировки положены целых девять лучей, тоже ориентированных на башню, правда не адмиралтейства, а дворца.

|

|

Последующие строители уже ничего не могли в этом замысле изменить, да, по всей видимости, и не хотели, пускай даже мастерам классицизма башня с тонким шпилем могла казаться каким-то анахронизмом. Что ж, подобно некоторым другим уцелевшим шпилям Петербурга, она напоминает о давней традиции здесь, на севере Европы, с помощью таких вот доминант вести извечный спор с серым северным небом и, как правило, скудным по части возвышенностей рельефом. Это наследие Средневековья: по существу, во времена Петра готическая традиция еще была жива. Органично смотрелась и башня Ивана Коробова, спустя двадцать лет перестроившего Адмиралтейство в камне.

В проекте Джакомо Кваренги, относящемся уже к следующей, классической эпохе, башне также нашлось место. Вероятно, его вечный соперник Чарльз Камерон, на закате своей карьеры неожиданно оказавшийся в роли главного архитектора Адмиралтейства, ее тоже пощадил бы. Но вот ему на смену приходит Андреян Захаров – представитель следующего поколения, стремящегося строить вширь, а не ввысь. Тем не менее старая башня не только остается, она удивительным образом музеефицируется. Новая башня становится для нее свого рода футляром, внутри которого, на расстоянии примерно полутора метров от внешних стен, как матрешка в матрешке, сохраняется прежняя постройка, словно какая-нибудь драгоценность, помещенная в спецхран. Однако откуда у Захарова такое уважение к творению второстепенного зодчего аннинской эпохи?

Андреян Захаров

|

Все просто: его проект с самого начала предполагал лишь перестройку существующего здания, а вовсе не строительство чего-то нового. Хотя необходимость обновить Адмиралтейство была для всех очевидна, здесь, перед лицом грандиозного предприятия, как и в других подобных случаях, архитекторы, а равно и их заказчики, побоялись назвать вещи своими именами. Речь постоянно шла лишь об обновлении старой постройки, сохранении по возможности ее фундаментов и стен, стало быть, и плана. Но эта перестройка обернулась большими тратами времени и средств, нежели у многих строек с нуля. Позднее такая же участь постигнет и расположенный неподалеку главный

храм Северной столицы – Исаакиевский собор, который тоже будут перестраивать целых полвека. Тем не менее башня Коробова действительно

была Захаровым оставлена, точнее, надежно спрятана, как никакой другой памятник петербургской архитектуры. Впрочем, его собственное творение оказалось довольно хитро укрыто от посторонних.

Главнейший парадокс Адмиралтейства в том, что, несмотря на центральное положение и, как говорят, важную градостроительную роль, его можно считать самым незаметным зданием в Петербурге. То есть его попросту почти никто никогда не видит, тем более не разглядывает. Если исключить башню, к тому же не вполне захаровскую, да выходящие к реке корпуса, из всего остального замысла видны лишь фрагменты. Охватить единым взором Адмиралтейство нельзя, многое же – внутренние корпуса, к примеру – вообще недоступно для осмотра.

|

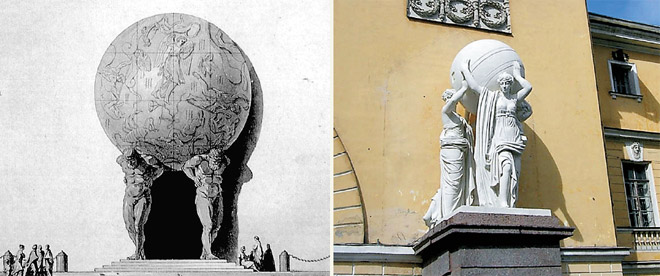

Этьен-Луи Буле. Проект атлантов для украшения королевской библиотеки. Этот рисунок привез в Петербург из Франции Тома де Томон. Захаров, надзиравший за строительством ансамбля биржи, отсоветовал коллеге украшать Ростральные колонны подобными фигурами. Мотив пригодился ему самому для Адмиралтейства

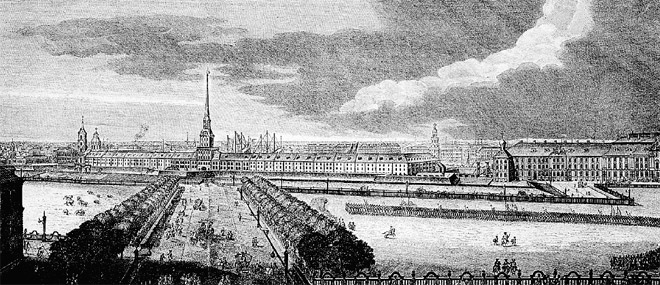

Коробовское Адмиралтейство в 1753 году. С оригинала Михаила Махаева. Хорошо видны старая башня,

крепостные валы с пушками и рвы, окружавшие военную верфь

|

Ничего удивительного, ведь это всегда был режимный объект, он и должен не слишком бросаться в глаза, но хранить военную тайну. Впрочем, поколение спустя зодчий Карло Росси, которого понапрасну записывают в одну с Захаровым категорию русского ампира, так мало похожи их творения, продемонстрировал, как может здание близкого с точки зрения секретности назначения – Главный штаб – быть и надежно спрятано, и совершенно открыто. У Росси все здание – один сплошной фасад, к тому же еще искривленный, так чтобы на главной площади было как можно больше удобных точек обзора.

|

|

Штаб раскрыт площади и дворцу, кажется, что за тонкой изящной стенкой ничего нет – все это одна лишь декорация. Творение же Захарова тяжелое, мощное, даже там, где едва выглядывает из-за деревьев или домов, производит впечатление весомости и силы, так что из этих фрагментов может сложиться образ вполне величественный. Но все-таки немного загадочный, настолько плохо горожане его знают: что-то видно со стороны Сенатской площади, что-то от Дворцовой.

|

Иоганн-Георг Майр. Вид на Адмиралтейство со стороны Васильевского острова. Между 1796 и 1803 годами

|

|

|

|

Однако и этого чересчур много! На начальном этапе творение Захарова вовсе не предполагало каких-то зрителей. Ведь его наполовину скрывали бы валы крепости, разве что, как и теперь, кое-что можно было бы разглядеть с купола Исаакия. Из-за валов корпуса Адмиралтейства смотрелись бы, наверное, немного наподобие римских руин, еще не вполне извлеченных из земли.

Да, приземистые, геометризованные арки, кажется, и вправду не вышли на поверхность, не обрели классических пропорций, от которых, впрочем, Захаров сознательно уходит. Понятно также, зачем зодчему понадобилось столько скульптуры, как если бы он вздумал спорить с соседним дворцом. Ведь почти вся она на крыше, вот только сохранилась далеко не в полном объеме.

Как часто бывает с такими грандиозными идеями, автор не дожил до завершения строительства, не узнал, какие – вероятно, неизбежные

– искажения претерпел его замысел в дальнейшем. Прежде всего, исчезли крепостные сооружения. Но почти сразу им на смену пришел

бульвар, созданный по проекту современника и, вероятно, единомышленника Луиджи Руски.

Тот словно испугался, что только вчерне оконченное здание в новом окружении, то есть посреди безмерного пустыря, покажется беззащитно обнаженным, и снабдил его зеленым поясом, смотревшимся тогда, конечно, гораздо эффект нее, нежели после уничтожения Адмиралтейской площади, на месте которой создали парк, где один из первых городских бульваров буквально растворился. И угол со стороны Дворцовой площади первоначально тоже не был виден! Восточная часть бульвара исчезла, уступив место проезду к Дворцовому мосту. Кстати, в отсутствие моста и Адмиралтейской набережной речные павильоны при Захарове также были не слишком заметны, а Дворцовая набережная упиралась в глухой забор.

Кое-какие искажения имели место и при жизни зодчего. Хуже всего было, когда венценосный заказчик потребовал укоротить боковые корпуса, – оказалось, что громоздкая «фабрика», хоть и прикрытая валами, лишила царя вида на море из кабинета в Зимнем. Велено было отступить на несколько метров, а это означало не только снос готовых стен, но и пропорциональное сокращение оставшейся части. Пришлось отказаться от замысла устроить по центру (там, где теперь троллейбусная остановка) такую же приземистую арку, что и в основании башни или в павильонах со стороны реки; колонн в портиках стало меньше. Но главное не это – для Захарова, творившего в первую очередь красивую схему на бумаге, утраченным оказалось одно очень важное свойство. А именно: в первоначальном проекте длина боковых корпусов совпадала с размахом других корпусов, отходящих в обе стороны от башни.

Эту схему не так просто понять, тем более узреть. Зодчему, вероятнее всего, не очень нравилась растянутость Адмиралтейства, с большей

радостью он придал бы ему вид квадрата (без одной стороны, там, где река). А так пришлось с южной стороны дополнительно вставить по краям трехчастные фасады – прежде только они были трехэтажными, всему остальному зданию третий этаж добавлен позже. В этих трехчастных композициях с портиками посредине можно усмотреть также влияние Кваренги, уважение к которому у Захарова не смогли отбить

за годы французского пенсионерства, во время которого ему прививались, конечно же, принципиально иные мотивы и образцы. Кубы и цилиндры, с одной стороны, обильная аллегорическая скульптура, с другой, – всего этого у Захарова и вправду в избытке. Не то у Кваренги, зодчего гораздо более скромного… Не случайно ведь тогда же у Захарова появилась мысль перестроить еще одно здание в центре столицы, а именно Академию наук Кваренги, слишком маленькую по меркам нового века. Причем Захаров собирался все оставить как есть, только справа от Кунсткамеры продублировать корпус Кваренги и тем самым его, по существу, уничтожить, не снося. Но из этого замысла ничего не вышло: по иронии судьбы более пожилой итальянец пережил русского коллегу. Как хотелось бы знать, были ли они знакомы! Увы, о жизни, а уж тем более о взглядах и вкусах автора одного из самых больших творений той эпохи неизвестно практически ничего.

Кваренги тогда только возвел масштабные, но для поколения Захарова, наверное, слишком простые Александровский и Смольный институты, и кажется, что Захаров цитирует их слева и справа на своем южном фасаде, все-таки осуществляя задуманное удвоение, хотя бы и в копии. Все остальное – это именно три стороны квадрата, и посредине каждой арка. Так на бумаге. Но после того как западная и восточная стороны сделались короче, а арки исчезли, отвлеченная математическая красота из проекта исчезла. А влияние Кваренги осталось.

Ничуть не менее волнует еще один неразрешимый вопрос: а были ли знакомы Захаров и Росси, тоже вступившие в архитектурный спор? Свою

точку зрения более молодой зодчий выскажет уже после смерти Захарова, однако стоит вспомнить, что задача реконструкции Адмиралтей-

ства заинтересовала его гораздо раньше. В самом начале своей карьеры он предложил и здесь создать нечто театральное. Росси, действительно выдающегося градостроителя, смущал вид хозяйственного двора в центре столицы, он попытался его закрыть. Именно так: не фасад здания спрятать за валами и деревьями, а изнанку, хорошо видную тогда со стороны Васильевского острова. Правда, это было еще коробовское здание, но, как и позднее, если смотреть с реки, его башня спорила с высокими мачтами строившихся судов. Росси задумал устройство набережной, вероятно пешеходной, к тому же поднятой на такую высоту, чтобы готовые суда могли спускаться на воду, проходя под девятью (по числу созданных еще при Петре каналов) гигантскими арками. Сходство этого плана с захаровским лишь в одном – в идее украсить сей променад разнообразной скульптурой. От замысла Росси не осталось даже наброска, лишь очень приблизительное описание. Но кажется, именно этим проектом он бросил вызов Захарову, который ответил спустя несколько лет своим главным творением, более практич-

ным и менее эффектным. А его молодой коллега, пройдя через годы ученичества, станет потом создателем самых удивительных ансамблей Пе-

тербурга.

Сколь различны их судьбы! Захаров – выходец из бедной чиновничьей семьи, проживавшей на западной окраине, в Екатерингофе (а это по тем временам еще хуже, чем в Коломне), с ранних лет был отдан в Воспитательный дом при Академии художеств, став жертвой жестоких педагогических экспериментов, из жерновов которых, по сути, он один и вышел, – больше никаких заметных фигур Академия мрачных времен президентства Бецкого русской культуре не дала. С его единственного портрета смотрит человек замкнутый и одинокий, вся жизнь которого прошла в многотрудных делах службы.

Росси – сын танцовщицы, человек светский, приятный в общении, имевший успех в лучших домах обеих столиц. Счастливо избегнув академического воспитания, учился по старинке в мастерской Винченцо Бренны. Потом, устав от службы, демонстративно подал в отставку

и, похоже, унес с собой секрет великих градостроительных удач, да и вообще закрыл тем самым классическую страницу в истории России.

Его искусство не просто более легкое или блестящее. Оно открыто зрителю и городу, точно формируя сцену, где можно почувствовать себя участником какого-то эффектного праздничного действа. Наоборот, главная постройка Захарова замкнута в себе и спрятана от посторонних. Она словно символизирует совершенно противоположный Росси психологический тип творца, столь же талантливого, но не столь удачливого. Иван Саблин

|