Градоначальник (справа) и императорская свита ожидают выхода императора

се эти должности в разные времена обо-

значали первое лицо городской администрации, того, кто отвечал перед главой государства за события в городе. До 1873 года, когда Петербург приказом императора был выделен из губернии в отдельную административную единицу, столицей руководил генерал-губернатор. Первым такой чести и головной боли удостоился светлейший князь Меншиков, управлявший городом с 1703-го по 1727 год, последним – племянник генералиссимуса Александр Аркадьевич Суворов (1861–1866). После по новому положению власть в Петербурге перешла к градоначальнику, на этом посту с 1873-го по 1917 год побывало четырнадцать человек. Первым был назначен генерал от кавалерии Федор Трепов, на тот момент – глава городской полиции. Его должность обер-полицмейстера упразднялась, но обязанности оставались прежними: охрана порядка, профилактика пожаров и эпидемий, борьба с крамолой, надзор за типографиями и книжной торговлей (вот она, страшная сила слова!). Градоначальник подчинялся непосредственно императору и, как глава полиции, министру внутренних дел.

Сильно перестроенный внутри дом градоначальства сохраняет благородные классицистские фасады Кваренги

|

|

В состав его канцелярии входили чиновники особых поручений (вроде Фандорина), техническая часть, следившая за безопасностью городских

строек и разрабатывавшая проекты благоустройства территорий. Отчитывались перед «главным» столичное врачебное управление, ветеринарно-санитарная часть, врачебно-полицейский комитет, осуществлявший «надзор за здоровьем женщин, занимающихся развратом».

Если оперировать сегодняшними понятиями, то в XIX веке Смольный, ГУВД и Большой дом находились по одному адресу – в не очень большом доме на углу Гороховой и Адмиралтейского проспекта. Построенный в 1780-х годах великим Кваренги для лейб-медика Екатерины II барона

Фитингофа, он уже в 1804-м был выкуплен в казну и приспособлен для губернских присутственных мест. В 1874 году здание надстроили этажом для служебной квартиры градоначальника, в угловом помещении освятили церковь Николая Чудотворца.

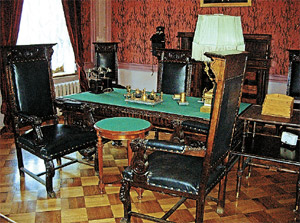

Как выглядел кабинет главы города и полиции, можно увидеть и сейчас: огромный стол, высокие кресла для посетителей, кожаный диван, сейф, картотека, портрет императора на стене, два входа, дверь за занавеской ведет на лестницу, по которой доставляли на допрос задержанных, – камеры находились на верхних этажах. Конечно, в 1975 году обстановку восстановили не из-за «царских приспешников», а в память главы ВЧК – Феликса Дзержинского, севшего в декабре 1917 года в кресло своих мучителей: Дзержинский, как «политический», тринадцать лет до того провел на каторге. Проработал он здесь всего три месяца, в феврале 1918-го его ведомство вместе с правительством перебралось в Москву. На Гороховой осталась Петроградская ЧК. В 1932 году ее преемник, ГПУ, переехал на Литейный, 4, в специально построенное административное здание (Большой дом).

|

Градоначальство в 1900-е годы. Найдите отличия с современным фото. Нет креста над угловой церковью, замурован подъезд со стороны Гороховой, маркизы от солнца исчезли как класс

Сотрудники Петроградской ЧК. 1920 год

|

|

|

|

Николай Клейгельс

Николай Клейгельс, генерал от кавалерии, находился на посту градоначальника дольше всех – с 1895-го по 1904 год. Современники

запомнили его «совершеннейшим азиатом, больше знающим породу жеребцов, нежели природу людей» (Витте). Студенческие манифестации

он разгонял конницей с нагайками, его обвиняли в казнокрадстве и взяточничестве. Тем не менее Клейгельс делал и кое-что полезное: организовывал ночлежные дома для бедных, снабжал арестованных религиозно-нравственной литературой, обязал полицейских научиться оказывать первую помощь, создав при пожарных частях некие прообразы частей МЧС.

В кожаной тужурке

Знаменитые кожаные куртки, которые стали формой чекистов в 1918 году, поступили в Россию в годы Первой мировой войны как гуманитарная помощь из стран-союзниц – Швеции и Англии. Они предназначались для летчиков и шоферов.

Кабинет градоначальника, шефа сыскной полиции, председателя ВЧК

Органы

Задачи Чрезвычайной комиссии, созданной в декабре 1917-го, Ленин сформулировал так: «Пресекать в корне все контрреволюционные и

саботажные дела и попытки к ним по всей России, предавать суду революционного трибунала контр революционеров, выработать меры борьбы с ними и беспощадно проводить их в жизнь». На деле это означало борьбу со спекуляцией и забастовками на предприятиях, аресты недовольных советской властью, лишение неблагонадежных граждан продовольственных карточек, выселения и конфискации. Вначале чекисты не имели судебных полномочий, после следствия они были обязаны прекращать дела или передавать их в ревтрибунал, но уже 21 февраля 1918 года в связи с наступлением немцев на Петроград получили по требованию Дзержинского право карать самостоятельно, что в дальнейшем вылилось в Особое совещание, тройки и двойки НКВД.

Происходившего в те годы на Гороховой экспозиция филиала Музея политической истории России касается крайне аккуратно. Экскурсовод

увлекательно рассказывает о традициях политического сыска в России, о создании в 1826 году Третьего отделения, о голубых жандармских

мундирах, о народовольцах и филерах, о провокаторах Азефе и Гапоне, о ненависти общества к методам охранки, что вылилось в погромы судов и тюрем после Февральской революции. Вот копия дела об убийстве Столыпина, а это объявление о начале красного террора в августе 1918-го, вот списки приговоренных в газете. Вот ЧК стала ГПУ, НКВД, КГБ, «но по сути задачи остались прежние: контрразведка, охрана границ, поддержание правопорядка». Хочется спросить: «И все?» Словно в ответ на угрюмые взгляды посетителей, экскурсовод сдержанно уточняет: «Это была Гражданская война, а на войне, как известно, все средства хороши». В следующем зале – рассказ про легендарного агента Абеля, про контртеррористическую операцию в Чечне и так далее. Позиция музея ясна: «Мы ничего не комментируем, лишь показываем историю через предметы». Но возможно ли представить Еврейский музей в Берлине безоценочным? Или доброжелательную выставку про блокаду Ленинграда? В Париже на каждой школе, работавшей в войну, есть табличка с именами депортированных учеников и упоминанием, что это было сделано «с согласия преступного коллаборационистского правительства».

Для того чтобы дистанцироваться от него, французы в 1946 году поменяли свою Третью республику на Четвертую. В Музее же политической полиции готовы обсуждать количество жертв Кровавого воскресенья («В официальном отчете полиции указывался сто тридцать один погибший, советская историография говорила о четырех тысячах – истина где-то посередине»), но нигде не показан масштаб деятельности ЧК и ее преемников. А жаль. «В цифрах есть нечто, чего в словах, даже крикнув их, нет», – писал Иосиф Бродский. Удивительно, что пиар-экспозицию делает не ведомственная организация, как можно было бы предположить, а вполне независимый, хоть и государственный институт. Идет в ногу со временем? А. П.

|