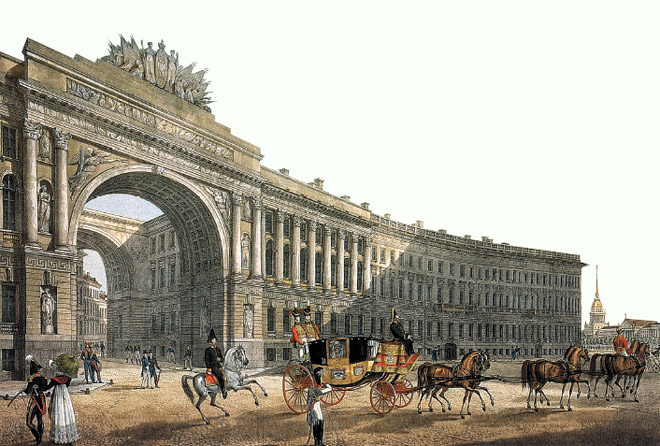

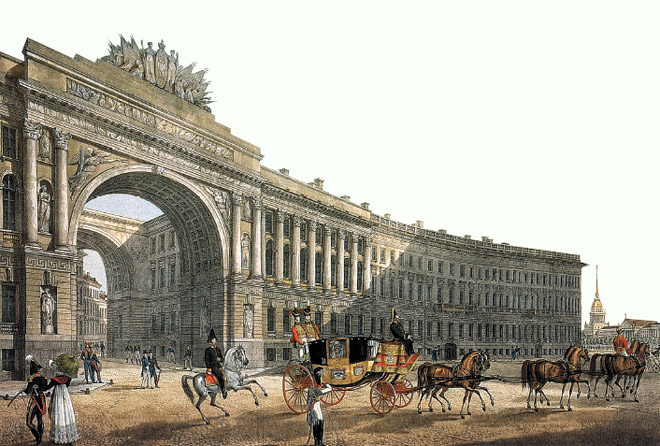

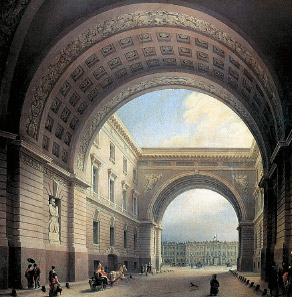

Карл Беггров. Главный штаб. 1822 год. Изображен лишь проект оформления арки, колесница Славы

была утверждена только пять лет спустя

сли идти по Дворцовой площади в сторону

Певческого моста, рассматривая неправдоподобно протяженный фасад Главного штаба, то на подходе к Мойке возникает странное ощущение: а ведь позади эффектного фасада нет никакого дома, из-за угла выглядывает только курьезная пустота! Такой необычно острый угол вместо нормального стыка в девяносто градусов встретишь нечасто. Наверное, заказчик хотел использовать каждый квадратный метр полезной площади, а архитектор изящно вышел из положения. И вот с 1829 года на главной площади города высится не просто здание с одним из

самых длинных в истории мирового зодчества фасадов, но, по существу, один только величественный фасад.

Модернизм XX века предаст анафеме подобные архитектурные декорации – эффектно украшенные плоскости вне связи с функциональным

ядром. Росси в этом смысле зодчий абсолютно несовременный. В «реакционную» николаевскую эпоху его и вынудили уйти в отставку, поскольку созданный им «александровский стиль», увековечивший надежды первых лет после победы над Наполеоном, не соответствовал новым

вкусам и политическим предпочтениям. Отдельные детали Росси заимствовал у поверженного врага: триумфальная арка посредине здания

Главного штаба, вообще все орнаменты и украшения, срисованные из трудов крупнейших наполеоновских архитекторов Персье и Фонтена, парадоксально увековечивали и победу над французским воинством, и непобедимый авторитет французской культуры. Рядом с таким грандиозным ансамблем вялые потуги при Николае I изменить курс (предотвратить революцию) – возродить, например, Средневековье, родное

или зарубежное, – кажутся чем-то совершенно убогим. Нет, не «византийскими» куполами Тона или петергофской «готикой» следовало сбивать с толку зрителя, подчиняя его монаршей воле, не так надо было осуществлять консервативную программу.

Увы, блестящий «театр Росси» был прежде всего чужд современной ему европейской архитектуре, и такой оригинальный одинокий стиль не

мог продержаться долго. Ему не удалось подчинить даже отдельно взятый Петербург, но несколько россиевских зданий ценны именно своей непохожестью ни на что близкое и далекое, бывшее и будущее. Рядом с ними и римские руины кажутся если сопоставимыми по части размеров, то какими-то уж чересчур прозаичными.

Когда застройка вокруг штаба была двух-трехэтажной, острый угол здания смотрелся особенно эффектно

|

|

Вход и выход

незаметных подъездов уже неплохо известен посетителям музея, на этот архитектурный вопрос ответить не так сложно. Но еще недавно здание блестяще справлялось с задачей: при кажущейся открытости – широко раскинутые вдоль площади корпуса, как объятия, завлекающие прохожих, – спрятать все самое главное (собственно помещения армейского штаба), строго блюдя военную тайну.

Композиция фасада вполне традиционна: симметричное полукружие корпусов предполагает в центре смысловой акцент – парадный вход или въезд в парадный двор, лестницу, анфиладу. Так, впрочем, принято во дворцах, а здесь заведение гораздо скромнее, это лишь гигантская

контора. И все же ожидаешь продолжения спектакля, пускай не вполне понятно, отчего главная ось вдруг ломается и с площади можно видеть лишь хитросплетение огромных арок. Однако достаточно сделать несколько шагов – и, к величайшему изумлению прохожего, здание исчезает, как наваждение. Позади остается эффектный фасад, и все… Вместо парадных интерьеров взгляду открывается обыкновенная городская улица со скромными домами, построенными кем-то другим в другое время. Конечно, так и должно выглядеть пространство за кулисами, вот только ни в каком театре посетителя столь настойчиво не зовут увидеть изнанку блестящего действа. Но для Росси было важно поиграть со зрителем, обмануть его, показать, что там, в городе – и, между прочим, на главной улице, – нет ничего сопоставимого с его творением, что другие мастера архитектуры, вступив с ним против своей воли в состязание, обречены на провал.

Оказывается, что парадная арка не ведет внутрь здания, а уводит от него, настоящие двери штаба проще и незаметнее. Впрочем, чаще восторженные описания ансамбля предполагают движение в обратном направлении – и обратный эффект. Вдруг, откуда ни возьмись, взору идущего по Большой Морской улице предстает главная площадь города со всем ее масштабом и великолепием. Но с этой точки зрения декорация Росси служит скромным обрамлением Зимнего дворца, она и при таком движении быстро оказывается за спиной у зрителя, который проходит сквозь Главный штаб, практически его не заметив! В этом можно увидеть скромность зодчего, хотя склоняется он, конечно, не перед манерой Растрелли, с которой его здание смело полемизирует, а перед монаршей волей. Кажется, что это под давлением авторитета верховной власти изогнулся россиевский фасад, тем самым указывая: главное здание – не только города, всей страны! – вот оно.

|

Самый длинный фасад города

Двери и ворота

Дальше, если продолжать движение, будут несколько арок Зимнего дворца. Здесь-то традиционные ожидания путешественника оправданы, он и в самом деле попадает во двор. Но после просторной площади это пространство разочаровывает. Русское барокко Растрелли проигрывает уникальному россиевскому стилю, и не только ему.

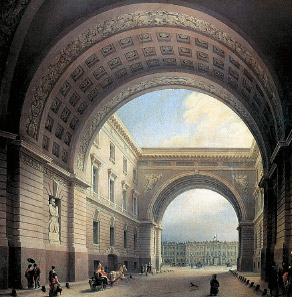

На картине, написанной еще по эскизам Росси, до завершения строительства, видна перспектива нескольких арок – и Главного штаба, и Зимнего дворца

|

|

Ведь арки Зимнего цитируют памятник более ранний – стрельнинский дворец Николо Микетти. Только там ось пронзает весь ансамбль: пройдя сквозь парадные залы дворца, становится главным каналом в парке и, вырвавшись на морской простор, теряется в бесконечности. Отчего бы Растрелли не продолжить свою ось, повторив арки со стороны Невы? Или суровый северный климат не располагал к подобным пространственным экспериментам? Что ж, Росси исправляет этот недостаток, устраивая арку с другой стороны площади, – конечно, в иных формах и размерах, даже для Микетти немыслимых. Зато правы те, кто считает вроде бы логичное дополнение Огюста Монферрана – Александрийский столп, воздвигнутый спустя несколько лет после демонстративного ухода Росси в отставку, – глубоко ошибочным, а по отношению к замыслу предшественников разрушительным. Не то чтобы еще один памятник победе над Наполеоном закрыл собой что-то важное, но, дерзко встревая в спор двух итальянцев, он заглушает ось, ослабляет движение, заставляя остановиться в не столь уж важном центре Дворцовой. Впрочем, Растрелли тоже видел в этом месте памятник, только он хотел поставить сюда самое известное творение своего отца – конную статую Петра I, известную ныне как монумент «Прадеду правнук», стоящий перед Михайловским замком. А еще Растрелли планировал окружить эту статую кольцом колоннад, как будто вырезая площадь из аморфного Дворцового луга. Что ж, и на этот замысел Росси ответил – полуколоннами своих выгнутых фасадов.

|

|

|

|

|

Рядом с Росси

Архитектору не повезло с преемниками в деле застройки площади. Всем им словно хотелось высказать свое мнение по проблеме дверей и ворот, оригинальный замысел Росси их не устраивал. Практически в одно время Александр Брюллов, автор штаба Гвардейского корпуса (здание слева от Главного штаба), и Иван Черник, пристроивший Военно-топографическое депо справа, украсили свои постройки громоздкими порталами, которые уж точно ни с чем не спутаешь, даже если двери эти для посторонних всегда закрыты. Депо Черник подогнал под стиль и размеры Росси – действительно, здание на углу площади и Невского не многие смогут отличить от собственно Главного штаба. Но две

двери, вольно цитирующие вход в римский Пантеон, имеют мало общего с творением предшественника. Брюллов, воздвигший гвардейский штаб с восточной стороны, пошел еще дальше: источником вдохновения для него служила греческая архитектура, и двери в виде трапеции – не что иное, как увеличенное в несколько раз обрамление входа в Эрехтейон в Афинах. Этот музей архитектуры, конечно, чужд творчеству Росси, ничего ни у кого не заимствовавшего впрямую. Вот и арка его вроде бы французская, но где во Франции найдешь такую арку!

Поверх Росси

Трудно соревноваться с Росси, и попросту невозможно чем-либо его творения дополнить. Но одному архитектору это все-таки удалось. Даже

не архитектору, скорее инженеру, решавшему сугубо практическую задачу. В начале XX века в круглом дворе Главного штаба решили разместить читальный зал библиотеки, поэтому двор следовало перекрыть куполом из стекла. Вроде бы ничтожное, но притом весьма дерзкое вмешательство в проект Росси: такой купол непременно будет виден издалека. И то, что возвел над Главным штабом Григорий Кривошеин, в те времена было принято ругать последними словами. Вот оно – вторжение современных варваров в изысканный ансамбль, принадлежащий совсем другой эпохе, ныне не понятый и потому так грубо искаженный. Вот она – техника, способная раздавить красоту! (Хотя стеклянные

купола во времена Росси уже возводились, но были, конечно, в новинку.) Однако прошло уже более ста лет, и едва ли теперь кто-то ощущает диссонанс, глядя на это дополнение по соседству с надвратной колесницей. Едва ли кто-нибудь вообще задумывается, что никакого купола сначала не было. Скорее, он кажется мотивом весьма традиционным: похожим образом высится над кремлевской стеной в Москве купол Сената. Ну а стекло – в небольших количествах оно идеальный материал для таких тактичных вмешательств, способный почти раствориться в сером небе Петербурга. Да и некоторая асимметрия зданию не вредит, она лишь подчеркивает динамичный характер россиевской параболы, хорошо рифмуясь и с острым углом, и с изгибом арок. Думал ли создатель железнодорожных мостов о великой ответственности, которая ложится здесь на его плечи, сознательно ли подавил собственное эго, сделав купол как можно менее претенциозным, или просто пошел по пути наименьшего сопротивления, увенчав цилиндрический объем полусферой, вознесшейся ровно на такую высоту, которая требовалась для лучшей инсоляции, – неизвестно. Намеренно или случайно, но последнее слово в украшении главной площади города, если не считать тоже весьма удачного мощения центральной части в 1970-е, оказалось наименее чуждым замыслу самого талантливого архитектора из всех, кто творил в этом необычайно ответственном месте. Пусть даже купол Кривошеина – нечто вроде скромного статиста в грандиозной постановке.

Вообще, говоря о театральности в изобразительном искусстве, почему-то этому определению всегда придают негативный смысл, как будто театр не одно из величайших явлений мировой культуры. Ведь есть и блестящие, талантливые постановки. Отчего же нельзя архитектуре, как и живописи, нечто у них позаимствовать? Наряду с кривляньем и фиглярством возможны и гениальные роли, вот только даются они далеко не всем. Вышедшее из моды искусство архитектурного театра именно Росси, пожалуй, довел когда-то до совершенства, и после него играть, притворяться, надевать маски стало почти опасно, гораздо удобнее оставаться суровым и серьезным. Оттого теперь дом без фасада предпочтительнее, чем фасад без дома. Иван Саблин

|