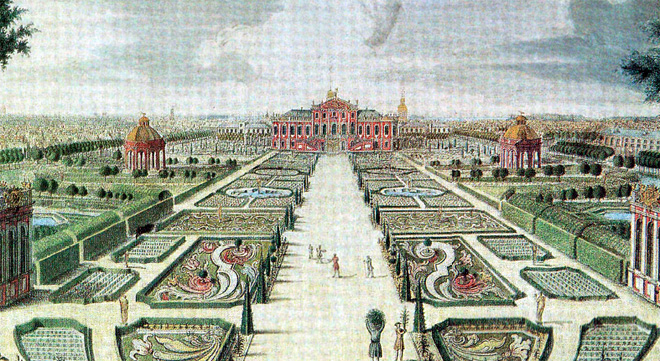

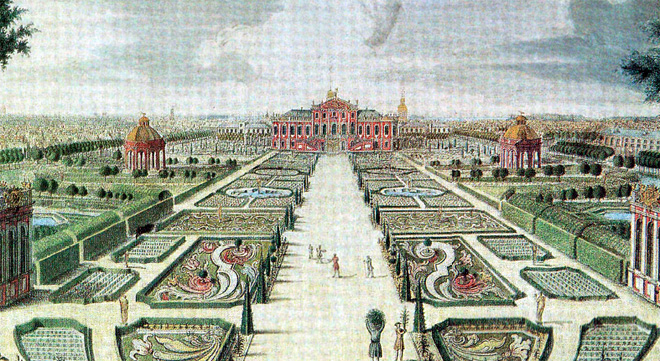

А. Корнилов с оригинала М. Махаева. Дача Вольфа. 1886 год. © Государственный музей истории Санкт-Петербурга

Дача купца Вольфа

Старшее поколение горожан еще помнит, что улицы Чапаева и Котовского назывались раньше Большой и Малой Вульфовыми. Имена полководцев «упали с неба» в 1952 году, а исторические названия хранили память о купце Вульфе (Вольфе), хозяине огромного участка от Большой Невки до Каменноостровской дороги, на котором он построил свою летнюю резиденцию. Вольф, как можно предположить, был одним из самых зажиточных людей своего времени: с 1739 года он поставлял английское сукно для русской армии.

Оспопрививальный дом

В 1768 году этот участок купила Екатерина II, для устройства «в бывшем Вульфовом доме, – как писали газеты, – госпиталя для прививания оспы, где всякого звания родителей дети лечатся и содержатся бесплатно». Первую прививку Екатерина отважно сделала себе

и наследнику – четырнадцатилетнему Павлу. Для этого из Англии вызвали доктора Томаса Димсдаля, который нашел заболевшего мальчика, взял у него корочку с оспенным вирусом и, растерев, ввел ее императрице под кожу через царапину. Удачный исход операции отпраздновали молебном, фейерверком и даже балетом «Торжествующая Минерва, или Побежденное предрассуждение». Пример матушки-царицы, однако, не стал

другим наукой, население отказывалось рисковать (а риск был велик!), и за одиннадцать лет врачи сумели втереть лишь 681 дозу. И это при том, что каждому прививающемуся полагался за сознательность серебряный рубль. В 1803 году Приказ общественного призрения, который ведал бывшей дачей Вольфа, ходатайствовал об устройстве на месте госпиталя сиротского дома.

|

|

Сиротский дом

С 1804 года на даче Вольфа жило сто сирот. Сильнейшее наводнение 1824 года повредило и французский партерный сад, и старый деревянный дом, которые решили не восстанавливать. Долгие годы казенный участок пустовал, часть его, на берегу Карповки, отошла под гренадерские казармы, а на другой стороне, у дороги на Каменный остров, к 1835 году построили новое здание для приюта, которое в слегка измененном виде дошло до наших дней. Это старейший дом на проспекте, современный адрес: Каменноостровский, 21.

Образец позднего классицизма с характерной предельной простотой убранства: никаких орнаментов, гирлянд, венков, военной символики и, уж конечно, никаких колонн. Получилось нечто совершенно противоположное Росси. В этой манере строили по преимуществу казенные учреждения, где суровость соседствовала с неизбывной скукой, о подобных зданиях говорили: «казарменный классицизм». Апологетами такого минимализма в столице были три архитектора с фамилиями на шипящие: Людвиг Шарлемань (2-й), Александр Штауберт и Аполлон Щедрин. Единственные допустимые украшения в «суровом стиле» – арочки над окнами, выделенные белым цветом. Определенную ценность фасаду придавали тонко найденные пропорции, но от них-то как раз здесь не осталось и следа, а 1878 году здание надстроили четвертым этажом и расширили боковыми крыльями.

|

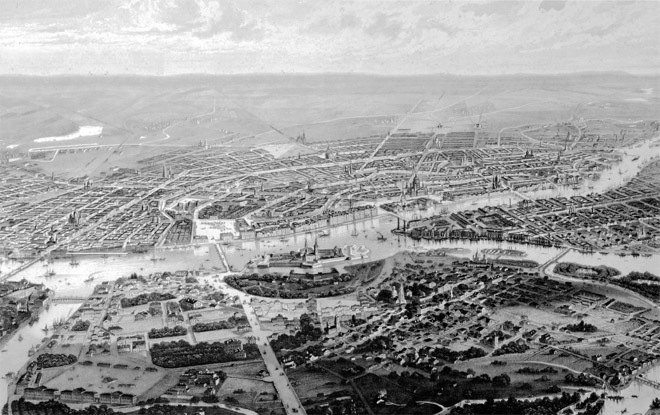

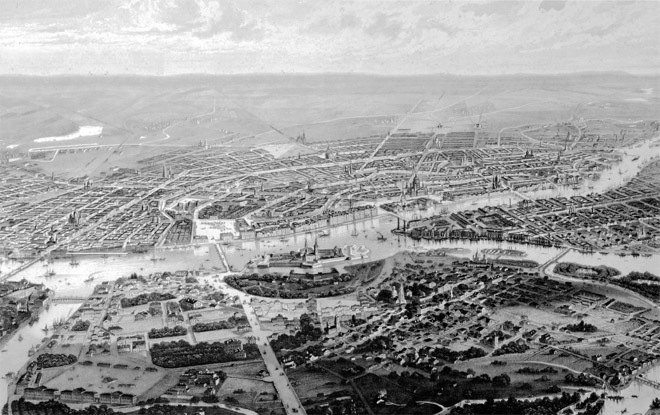

А. Апперт с рисунка И. Шарлеманя. Вид Санкт-Петербурга с окрестностями с высоты птичьего полета. 1861 год

© Государственный музей истории Санкт-Петербурга

Выравнивание проспекта

В 1838–1839 годах дорогу на Каменный остров расширили и спрямили, новая трасса сместилась, и на тех тридцати саженях, что оказались между магистралью и зданием приюта, разбили сад с цветниками и дорожками. Он был огорожен чугунной решеткой с позолоченными пиками. Но еще в атласе Цылова 1849 года можно видеть «старое русло» проспекта, проходившего под окнами сиротского дома. Приюту дали имя Александровский – в честь супруги Николая I Александры Федоровны.

Сады и палисадники

Редкий взгляд на Петербургскую сторону середины XIX века дает панорама Иосифа Шарлеманя. Ее автор, сын архитектора Шарлеманя 1-го, не случайно выбрал такую точку обзора, чтобы постройки их семьи оказались на первом плане, вследствие чего парадный центр города (левобережье) был задвинут куда-то вдаль. Единственный аналог подобного взгляда на город – атлас Михаила Махаева, изданный к пятидесятилетию Северной столицы, там тоже Петербург показан вверх ногами, ибо север находится не вверху карты, как это принято, а внизу. Благодаря уловке Шарлеманя можно представить, какой сельский характер имела Петербургская сторона в то время. В нашем квартале виден сад, окружавший лицей, на берегу Карповки – гренадерские казармы и плац за ними, на Архиерейской улице – дача архиерея.

|

|

Уже намечены контуры будущих площадей на проспекте, но домиков еще так мало. Старейшая часть города, оставленная жителями после того, как центр был перенесен сперва на Васильевский остров, а затем и вообще на другой берег Невы, Петроградская сторона и по сей день сохраняет первоначальную (почти средневековую) сетку узких нерегулярных улиц. Уцелели и старые причудливые топонимы. Однако,

кроме лицея и гренадерских казарм, почти нет зданий, возведенных до строительного бума, последовавшего за открытием постоянной переправы через Неву – Троицкого моста (1903). За какие-то четверть века, прошедшие между этим событием и началом Первой мировой войны, на «возвращенной» городу территории образовались огромные кварталы многоэтажных доходных домов. В строительной лихорадке потерялись и дощатые заборы, и скромные домишки, и частные сады (зелени много, но она не для гуляющих), и редкие усадебные дома, имеющие некоторое отношение к архитектуре. Впрочем, отдельные пустоты так и остались незаполненными до самой революции, взялись за них уже в советское время. Существовали лакуны и в нашем квартале (см. «Обход»). Западные и восточные края Петроградской стороны застроили позднее. Еще недавно отдаленным подобием панорамы Шарлеманя был Крестовский остров, но теперь взялись и за него.

|

Радиевый институт на улице Рентгена

Улица Рентгена и Радиевый институт

После 1917 года топонимика квартала переписывается заново: Каменноостровский уже в 1918-м становится улицей Красных Зорь, а после убийства Кирова, жившего в доме № 26–28 (напротив лицея), – Кировским проспектом. В честь еще одного жителя того же непростого дома – Александра Скороходова, председателя Совета рабочих депутатов, убитого в 1919 году, – переименовывают Большую Монетную. Лицейская

улица с 1923-го носит имя немецкого ученого Вильгельма Рентгена: лицей уже закрыт, а институт Х-лучей, расположенный на другой стороне улицы, наоборот, активно развивается. Также активно ведутся исследования в Радиевом институте, занявшем преподавательский корпус лицея. Его организатор Владимир Вернадский объединил в 1922 году все радиологические учреждения города – лабораторию Академии наук, отделение Рентгенологического института и Радиохимическую лабораторию – в один центр. Институту были подчинены радиевый рудник и завод в Бондюге (Татарстан), где годом ранее Виталий Хлопин получил первые в России препараты радия. Благодаря фундаментальным исследованиям, проведенным на улице Рентгена, сложилось будущее «братство бомбы». Здесь разработали технологию по выделению плутония из облученного урана, здесь же исследовали последствия радиоактивного загрязнения и шлифовали техники дезактивации. Имена светил советской ядерной физики – академиков Курчатова, Вернадского, Хлопина – увековечены на мемориальных досках на фасаде, в институте действует музей и сохраняется мемориальный кабинет Вернадского.

Улица Скороходова. 1932 год. Некоторые ели дожили до наших дней (см. фото вверху)

|

|

Административные здания «Пирометра»

«Пирометр» (завод № 218)

В 1929 году в пожарные мастерские на улице Скороходова переводят завод «Термоэлектроприбор», с 1932-го – «Пирометр». Он выпускал терморегулирующую аппаратуру, а также измерительные приборы для авиации. В феврале 1937 года, как и вся авиапромышленность СССР, завод переподчиняется Наркомату тяжелой промышленности, становится закрытым предприятием № 218, а в его цехах разворачивается производство навигационных приборов для боевых самолетов Красной армии. Во время войны костяк предприятия эвакуировали в подмосковное

Раменское, а в Ленинграде собирали «арбалеты» для метания бутылок с зажигательной смесью и мины. В 1960-е завод, которому вернули название «Пирометр», помимо самолетной вошел и в ракетно-космическую кооперацию. В 1980-е основным оборонным заказом стали электронные агрегаты для зенитной системы С-300, основы отечественной ПВО. Также продукцией «Пирометра» оснащали истребители МиГ-21 и МиГ-29, гражданские Ил-62 и Ту-154. Сейчас «Пирометр» входит в корпорацию «Аэрокосмическое оборудование», но его цеха выведены из центра города на окраину. А освободившиеся золотые квадратные метры заняли офисы, гостиницы и магазины.

Анна Петрова

Вид на Александровский лицей из Музея-квартиры С. М. Кирова

Монетная слобода

Оспопрививание, как видно, производило большое впечатление на умы горожан – соседнюю улицу (нынешняя Большая Монетная) с 1898 года прозвали Оспенной (Воспинной). Когда на даче Вольфа устроили сиротский приют, то и улица стала Сиротской. А вот название 2-я Монетная, впервые появившееся на картах в 1800 году, указывает на Монетную слободу – поселение «работных людей» Монетного двора. Всего Монетных в этом районе было пять: так назывались нынешние Дивенская, улица Мира, улица Котовского, Малая Монетная и исчезнувшая Малая Ружейная.

2 копейки Павла I

|

|

|

|

|

Красные палаты

Глядя на рисунок Михаила Махаева, трудно поверить, что эта дача располагалась не на Каменном острове, не в окрестностях Петергофа,

а на захолустном Городском острове, по соседству с домиками расквартированных на Большой Гарнизонной дороге (нынешний Большой проспект) солдат Белозерского полка и рабочей Монетной слободой. Виды Махаева – типичный памятник эпохи барокко, где вымысел неотделим от реальности, а желаемое – от действительного. Вот, наверное, почему нигде на картах Петербурской стороны XVIII века не

удалось обнаружить этот партерный сад. Парадный фасад дачи Вольфа и сад перед ним были обращены не на Каменноостровскую дорогу, а наоборот – в сторону Большой Невки. За дворцом можно увидеть башню Матфеевской церкви, что стояла на углу Кронверкской и Большой Пушкарской улиц.

Пушкин Шредера

Своего первого Пушкина Иван Шредер (1835–1908) вылепил, еще будучи подмастерьем у скульптора Михаила Микешина, для новгородского памятника «Тысячелетие России» (1858). Потом участвовал в конкурсе 1874 года, который проводили лицеисты, собравшие по подписке деньги для первого памятника поэту. Тогда театральному монументу Шредера, где Пушкин размахивал гусиным пером, а на пьедестале толпились герои его произведений, предпочли скорбный вариант Опекушина – этот памятник установили в Москве. В 1899 году Шредер изготовил для лицеистов «усредненного» Пушкина, в освоенном им стиле нейтрального исторического портрета. Памятник был разрушен, но бюст, сохранившийся в фондах Музея городской скульптуры, в 1999-м «воскрес» перед входом в Пушкинский Дом.

Постамент памятника украшал герб лицея. Два венка – дубовый и лавровый – олицетворяли силу и славу,

сова символизировала мудрость, а лира, атрибут Аполлона, указывала на любовь к поэзии. Фото 1911 года

Александровский лицей

В 1843 году Николай I решил перевести Царскосельский лицей в Петербург, а сирот выселили в воспитательный дом на Мойку, 52.

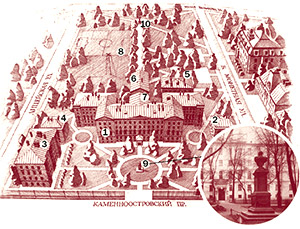

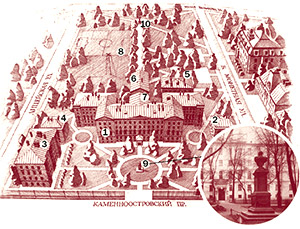

Со временем главное здание (1) обросло со всех сторон новыми корпусами, надстройками и пристройками, сделанными для нужд закрытого лицея. На Монетной построили корпус для приготовительных классов (2), сейчас здесь консульство Эстонии. На Лицейской – жилой корпус для преподавателей (3) и лазарет (4) (с 1922 года их занял Радиевый институт). В бывшей бане и прачечной (5) недавно открылась гостиница. В перпендикулярной пристройке со стороны сада (6) устроили большой обеденный зал для воспитанников, в торжественные моменты превращаемый в актовый. Существовал музейный Пушкинский зал (7), оформленный архитектором Иваном Фоминым. На территории были устроены теннисные корты (8), зимой заливался каток. В саду перед зданием лицом ко входу стоял бюст Александра I (9), а центральную

аллею сада за лицеем украшал памятник Пушкину (10).

Территория лицея в конце XIX века

Оба монумента – и основателю лицея, и его самому известному выпускнику – открыли в лицейскую годовщину, 19 октября 1889 года. На постаментах в обоих случаях воспроизвели герб лицея и девиз: «Для общей пользы». Создавая бюст императора, скульптор Пармен Забелло ориентировался на ставший каноническим портрет Джорджа Доу. После революции этот

монумент бесследно исчез. Первый памятник Пушкину был гипсовым повторением одесского. Его улучшили уже через десять лет: к столетию поэта установили бюст работы Шредера. Со временем лицей стал распродавать отдаленные участки сада под доходные дома, его остатки в 1920–1930-е «съели» цеха завода «Пирометр».

Торжественный обед в день празднования столетия лицея. 1911 год. Занятно, что среди изображений императоров,

украшающих актовый зал, висит и портрет Пушкина

|

Местный

Светлана Кузнецова

ведущий научный сотрудник Музея С. М. Кирова – об интерактивной экспозиции «Весь Каменноостровский проспект в шкатулке»

|

В 1926 году глава Ленинграда Сергей Миронович Киров занял квартиру в одном из самом лучших и удобных домов города – № 26–28 по улице Красных Зорь. Этот дом еще до революции считался образцом элитного жилья: «лестница с ковром и швейцаром», подъемные машины (лифты),

во дворах – собственная котельная, прачечная, каретные сараи, гаражи и даже мусоросжигательная печь и снеготаялка. Домовое хозяйство обслуживал целый штат дворников – двадцать человек. Особый статус дом сохранил и после революции. Сюда, в просторные светлые квартиры

со всеми возможными на тот момент удобствами, вселились военачальники Красной армии, высшие партийные деятели, крупные хозяйственники. После смерти Кирова обстановка его квартиры была сохранена, что позволило в середине 1950-х годов создать мемориальный музей.

Его содержание не исчерпывается рассказом о личности хозяина, здесь через детали быта – телефон-вертушку и радиоприемник-тарелку, первый в стране холодильник и шкаф-ледник, дровяную плиту, ванну с горелкой и многое другое – повествуется об эпохе первых пятилеток. Не так давно открылась и новая экспозиция, посвященная Кировскому (Каменноостровскому) проспекту. Мы столкнулись с непростой задачей: как уместить три с половиной километра магистрали, восемьдесят три архитектурных объекта и двести пятьдесят лет истории в небольшом пространстве? Ответом стала мультимедийная «шкатулка», буквально нашпигованная современным оборудованием. Экспозиция оживает на ваших глазах: в определенной последовательности зажигаются лайтбоксы, сменяются на плазменной панели планы Петербурга, видеопроекции создают иллюзию движения. Здесь можно не только «проехаться» по проспекту в вагоне конки или трамвая, но и ощутить скорость движения, помочь фонарщику выбрать необходимый инструментарий и «зажечь» фонарь, сравнить яркость свечения масляного, керосинового и газового фонарей. А еще с помощью 3D-макетов самостоятельно навести плашкоутный мост, отпраздновать двухсотлетие Петербурга, оказаться на премьерном показе «живой фотографии» в увеселительном саду «Аквариум», – словом, совершить виртуальное путешествие во времени и пространстве по Петроградской стороне.

|