Особняк инженера Сергея Чаева. 1908 год

сли не зайти внутрь, уникальный замысел

архитектора Владимира Апышкова (1871–1939) останется непонятым. Дом и снаружи незауряден. Однако, даже обойдя его со всех сторон, не понять главной интриги. Компактный объем здания асимметричен, но для начала ХХ века это скорее правило, вход – с угла, и в этом тоже

нет ничего необычного. Детали фасада в ходе перестроек менялись, а сидевшая на свесе кровли дева и вовсе исчезла – видимо, свалилась. Такова участь многих скульптурных деталей тогдашней архитектуры, и о них не стоит жалеть, ведь не в этих порой пошловатых украшениях

новации стиля модерн. Новации – в трактовке формы, которая здесь раскрывается лишь изнутри. Прямоугольник основной части дома решительно пересекает диагональ, словно зодчий, выражая несогласие с традиционно слишком простыми планами домов, перечеркивает их.

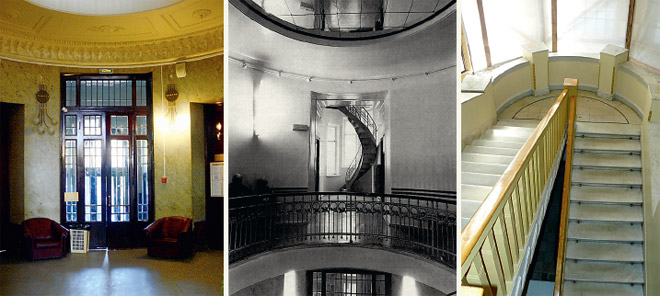

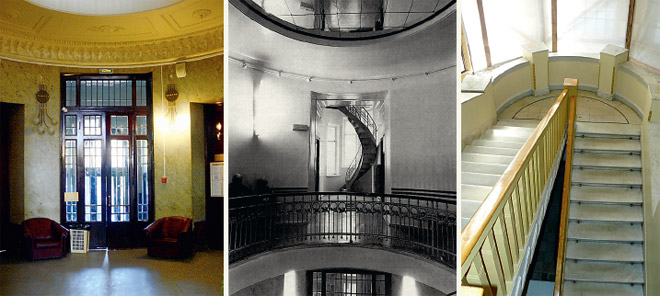

Диагональ эта развивается еще и снизу вверх. Многочастная лестница ведет от одного скругленного угла (вход) к другому (зимний сад), там разворачивается и движется в обратном направлении. По пути она расширяется, становится светлей, на втором этаже возвращается в центр здания и продолжается металлической винтовой лестницей – служебной, но не спрятанной, а, наоборот, выставленной напоказ. На плане можно видеть, как к скругленным углам добавляется еще и круг центрального помещения. Это что-то вроде атриума – крытого внутреннего двора – необычного цилиндрического объема. Ожидаемый в таком случае стеклянный купол в поликлинике заменило зеркало, которое лишь усложняет восприятие пространства. Взгляд вошедших и озирающихся посетителей оказывается иронично обращенным на самих себя, как только они поднимут очи горе.

Может показаться, что многоуровневое пространство не способствует камерности и уюту частного дома (не дворец ведь, не резиденция!), но такая игра – общее место экспериментов модерна, по всей видимости идущих от новаторских вилл бельгийца Анри ван де Вельде.

Диагональ и ее последствия

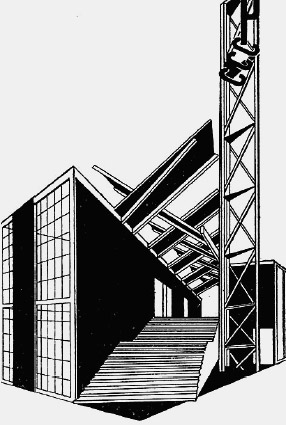

Придуманная Апышковым диагональ беспрецедентна. Единственный аналог можно отыскать в творчестве московского авангардиста Константина Мельникова, который именно так выстроил советский павильон на Парижской выставке 1925 года. Только там диагональный проход был хорошо виден снаружи, здесь же он спрятан за менее оригинальным внешним убранством особняка. В более консервативных конструктивистских зданиях советского Ленинграда и подобного не встретишь, хотя остекленные углы порой появлялись в архитектуре как раз больничных

учреждений, – таков морг Боткинской больницы Александра Гегелло или же поликлиника на 2-м Муринском проспекте Ноя Троцкого. В последнем случае за скругленным стеклянным углом тоже прячется лестница, только она убрана в глубь здания.

|

|

Новации планировки

Все это совершенно не похоже на рядовой памятник стиля модерн, где акцент делался на свободное сочетание равноправных объемов, более или менее соответствующих расположению внутренних помещений. На архитекторском жаргоне это называется «планировка изнутри наружу». Делалось так не для достижения большого удобства – это уж как получится, – а чтобы уйти от надоевших осевых симметричных построений и дать возможность уже по внешнему виду здания понять, где находится гостиная или столовая с большим витражом, а где – длинный коридор или лестница, вынесенная в отдельный объем. В больших доходных домах этого достичь, как правило, не удавалось, и вся новизна модерна сводилась в них к популярным в народе «декадентским» затейливым деталям. Лишь в частных особняках архитекторы получали большую свободу, пускай и ценой изъятия такой постройки из градостроительного контекста: многие из этих вилл полностью или частично скрыты от любопытных глаз за деревьями частных садов. На Петроградской стороне в пору ее стремительного освоения, последовавшего за открытием Троицкого моста, сельский, усадебный характер еще какое-то время сохранялся, особенно на окраинах. Именно там, в первую очередь на Каменном острове, можно найти самые смелые эксперименты петербургского модерна. Наступавшие доходные дома положили конец такого рода застройке, и вскоре авторы нетривиальных решений стушевались под натиском капитала.

Но в начале века успели построить один особняк у самого моста. Это дом Кшесинской, с садом за изящной оградой да еще и с беседкой, но все же не изолированный от города. Почему и можно, не входя в дом, понять замысел его зодчего Александра фон Гогена. Возведенный почти одновременно дом Чаева противостоит особняку Кшесинской. Если творение фон Гогена почти обо всем успевает рассказать зрителю еще до того, как тот войдет внутрь, дом Чаева многого загадочно недоговаривает: ни как он устроен, ни где у него главное, а где второстепенное. Никакого «изнутри наружу» – только посетив особняк, зритель понимает, где замысловатая планировка выходит на

поверхность, осторожно обнаруживая себя.

Апышков гораздо последовательней. Вот почему стоит зайти в это здание, пускай не сохранившее многих деталей интерьера, но, по счастью, не утратившее главной находки автора. Лестница здесь диктует внутреннее устройство всего дома, как в каком-нибудь дворце эпохи барокко, где именно лестничный пролет – вещь сугубо утилитарная – становился и самым парадным, и наиболее объемным интерьером. Только если в барочных дворцах, как и в более позднюю эпоху (например, в здании Русского музея), лестница была строго симметричной и располагалась в центре, а асимметрия тесных винтовых лестниц старинных замков ассоциировалась с сугубой необходимостью (такие лестницы продолжали делать для слуг), то Апышков заставил и стены здания повторять повороты этой парадоксально асимметричной парадной лестницы, создав ей роскошное обрамление из растений зимнего сада и стекла.

|

Все три лестницы особняка принимают участие в архитектурном спектакле

Особняк Кшесинской в планировке никаких неожиданностей не таит, он спроектирован по принципу «изнутри наружу»

|

|

|

|

Всадники Парфенона

Вывезенные в начале XIX века из Афин фрагменты фриза Парфенона хранятся теперь в Британском музее. В поликлинике на улице Рентгена

можно видеть их «родственников».

Венчающая второй дом Чаева колоннада – все, что осталось от бельведера, разрушенного в войну. Получилась непреднамеренная парковая руина

Новый особняк Чаева

Хозяин – инженер-путеец Сергей Чаев, в 1913 году товарищ (заместитель) министра путей сообщения, а после революции и сам министр в

белогвардейском правительстве Деникина – вскоре разочаровался в своем доме и в его стиле. Но не в зодчем. Продав особняк на Лицейской улице, Чаев поручает строительство нового все тому же Апышкову. Но на набережной Малой Невки, 16, тот строит совершенно в другом стиле, ориентируясь на самые последние веяния – на повальное увлечение классикой. И вот на Каменном острове появляется один из самых консервативных примеров предреволюционного неоклассицизма, какой-то кусочек английской усадьбы, способный вызвать восхищение точностью подражания. Похоже, зодчий, как и многие его современники, не был тем истинным новатором, который никогда не останавливается на достигнутом и, уж конечно, не поворачивает вспять, повинуясь моде. Для него особняк Чаева – ранний эксперимент, ставший случайным, ведь даже башни Большеохтинского моста, построенного им спустя пять лет, уже не столь оригинальны, не говоря о

более поздних классических сооружениях.

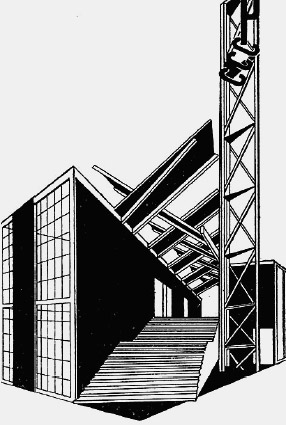

Павильон Мельникова с угловой лестницей (1925) – первый выход советской архитектуры на мировые подмостки

К счастью, новые владельцы дома на Лицейской улице лишь незначительно расширили его, и даже в советское время интерьер не удалось перекроить радикально. Утратив частности отделки, композиция особняка стала понятнее в своих важнейших приемах. Красота абстракции

Задолго до Малевича и «Черного квадрата» архитекторам лучше других в искусстве была известна абстракция – планов, разрезов, конструкций. Ведь еще в эпоху барокко вычерчивание планов (как реальных, так и фантастических) становилось для многих из них самодостаточным творчеством. Любоваться такими абстрактными картинами надлежало, рассматривая изданные архитекторами увражи и трактаты. Но если замысловатый план получал воплощение, следовало посмотреть, как он работает в пространстве, какие абстрактные фигуры на его основании вычерчиваются в третьем измерении. Стиль модерн, а затем и творчество самых смелых мастеров авангарда демонстрируют дальнейшее развитие подобных «картин в пространстве». Для посредственных мастеров и шедших у них на поводу заказчиков суть нового стиля сводилась к усложненным орнаментам, тем самым девам на крыше или порой неожиданным включениям в современный контекст классической цитаты, вроде всадников Парфенона. Неудивительно, что талантливые зодчие довольно быстро разочаровались в орнаментальности, как и в иных выродившихся в пошлость и китч элементах ставшего модным модерна. Именно ван де Вельде первым рискнул отказаться от внешних украшений, вообще от каких-либо деталей – неважно, классических или традиционных, – трактуя все здание как удивительный гигантский орнамент, развернутый в пространстве. Такую орнаментальность можно видеть и в этом доме с самым смелым в истории Петербурга планом, у которого так и не нашлось последователей. И. С.

|