Элегантная прачечная XIX века в XXI столетии вполне может стать шикарной гостиницей

Большая Монетная улица

Если посмотреть от Каменноостровского проспекта на восток, вдоль северной стороны Монетной улицы в ряд выстроились дома, авторы

которых, каждый по-своему, высказались на тему классицизма. Таких мест на Петроградской стороне немало, но только здесь соревнование

зодчих ХХ века открывает ветеран – образец подлинного, то есть старого русского классицизма, – Александровский лицей, построенный

Людвигом Шарлеманем в 1835 году.

№ 14а

Гостиница Alexander House Inspiration

Некоторое представление о первоначальном виде лицея – о масштабе и пропорциях, минималистских украшениях – можно составить по соседнему служебному корпусу, избежавшему надстройки. Его возвел в 1843 году архитектор Петр Плавов, который явно ориентировался на творение Шарлеманя. Недавно эту бывшую прачечную и бывший корпус завода «Пирометр» переоборудовали под гостиницу. Большинство зданий на Большой Монетной, за исключением дома № 16/5, соответствуют друг другу по высоте и по масштабу членения, – видимо, архитекторы согласовывали свои дома с уже построенными по соседству. Размышления зодчих на тему судеб классического наследия в ХХ веке открывает дом № 22, стоящий довольно далеко от проспекта.

Неоавангард 1970-х сквозь классическое окно

Его фасад с эркером, балконами и гирляндами еще напоминает о стремительно терявшем тогда популярность модерне. С домом № 22 спорит построенный накануне революции, уже чисто классицистический дом № 18, стоящий не вплотную к нему. С двумя «старыми петербуржцами» эффектно чередуются новые ленинградские дома № 16, 20, 28 и угловой дом № 30, выходящий на площадь, где расходятся улицы Льва Толстого и Котовского. На примере этих зданий можно видеть, как совершенствовалось в 1930–1950-е годы владение классическим языком, возвращавшимся в архитектуру после запрета на конструктивизм. А потом катастрофа 1954 года, постановление партии «О борьбе с архитектурными излишествами», отказ и от классики, переход к барачным панельным хрущевкам. Свидетель этого периода – не совсем уж неудачный дом № 14, возведенный в 1970-е годы. Его закругленный лестничный объем заставляет вспомнить эксперименты конструктивистов.

|

| | |

Бронзовый Александр I стоял лицом к основанному им лицею. Ленин, не имеющий к лицею никакого отношения, смотрит на проспект

№ 18

Дом, построенный Яковом Гевирцем по заказу акционерного общества «Строитель», хочется сравнивать с ближайшим соседом – домом № 22, возведенным Антонином Балинским немного ранее. Оба фасада симметричны, с выступающими боковыми крыльями. Но если в доме № 22 еще присутствует современный мотив – эркер, а наряду с классической лепниной основной декоративный элемент – венок с гирляндами – повторен и в металлических решетках, то Гевирц уже ни в чем на поводу у недавнего увлечения модерном не идет. У него наверху – колонны, по центру – довольно нелепые путти, и много других орнаментов, от канонических букраний до прямо-таки советских звезд. Если их не добавили позднее – а это маловероятно, – то выходит, что архитектор предвидел скорую востребованность такой модернизации

классических деталей.

№ 16

Серый фасад 1930-х годов напоминает о попытках примирить конструктивизм с классицизмом. Две колонны, словно заключенные в кубический объем, поставлены в нарушение симметрии не по центру, а с правого края – ради того, чтобы замкнуть перспективу Малой Монетной. Тем самым стало невозможным задуманное еще до революции создание на основе именно этой улицы дублера Каменноостровского проспекта. Колонны дома № 16 – почти и не колонны, они скорее напоминают какую-то индустриальную деталь, цилиндр с насаженными прямоугольниками. Подобные эксперименты с классическим ордером восходят ко времени французской революции, в Петербурге же они появились накануне революции русской – скажем, на фасаде дома бухарского эмира (Каменноостровский проспект, 44а). Получается и вполне современно, и не без классических аллюзий.

|

| | |

№ 30

Дом специалистов

Архитекторы не прочь освоить, казалось бы, неудобные острые углы. Здесь можно поставить, к примеру, башню, а можно срезать угол и,

если позволит место, сделать такой «срез» главным фасадом. Еще интереснее сделать его дугообразным. Подобного не чурались и классики,

и конструктивисты, но больше всего эти «срезы» пришлись по душе представителям переходного стиля 1930-х годов – ар-деко. Улица Льва Толстого предоставила архитекторам той поры два таких участка: незастроенные углы на пересечении с улицами Рентгена и Скороходова. Вот разные мастера, не сговариваясь, и сделали похожие проекты, только в случае со школой на Рентгена, 20, обошлись без проезда во двор по центру. Название «дом специалистов» в 1930-е было призвано скрыть очевидный провал жилищной политики. Обеспечить всех нуждающихся квадратными метрами за государственный счет не удалось, да и качество рядовых жилых домов страдало. Так что пришлось

возвратиться к дореволюционной практике возведения элитного жилья для избранных, тех, кто, являясь в чем-то специалистом, нуждался в повышенном комфорте проживания, включая комнаты для прислуги. Этот дом предназначался высшим чинам Военно-морского флота и ЭПРОНа

– Экспедиции подводных работ особого назначения. Владимир Мунц создал сначала более новаторский проект, похожий на лучшие примеры

домов такого рода: на комплекс для работников Свирьстроя на Малом проспекте Петроградской стороны, 84–86, и дом Ленсовета на набережной Карповки, 13 (все в одном районе!). Но в отличие от этих зданий проект дома на Скороходова пришлось дорабатывать, усиливая классические мотивы: больше руста, меньше стекла.

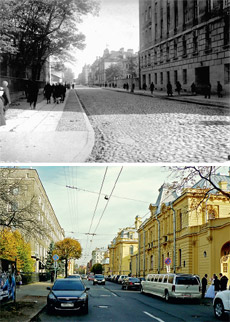

Перспектива улицы Скороходова в 1930 году и Большой Монетной в 2010-м. Найдите отличия

|

| | |

Колонны Леду

Впервые такую форму колонн использовал в конце XVIII века архитектор-визионер Клод-Николя Леду. Он украсил ими знаменитый комплекс королевских солеварен в Арк-э-Сенан (Франция). Советские новаторы сделали следующий шаг и отсекли все лишнее: базы и капители.

Восьмигранные башенки на углу – характерный мотив послевоенной советской архитектуры

Улица Рентгена

№ 15

Самое большое здание, возведенное в этом квартале в послевоенное время. Архитектор Михаил Климентов, восстанавливавший в те годы Колпино, строивший дома в Гавани и на площади Мира (Сенная), обратился здесь к довольно необычному мотиву – двухъярусному ордеру, ближайший аналог которого, как это ни странно прозвучит, Зимний дворец. В начале ХХ века похожее решение использовал Марьян Перетяткович, возведший громоздкое здание Министерства торговли и промышленности подле стрелки Васильевского острова. Но едва ли

Климентов ориентировался на этого неоклассического монстра. Его дом и проще, и изящнее, и светлей, чему способствует двухцветная окраска.

Пока здание было в пути от проекта к исполнению, в нем исчезли и удобные балконы, и не столь удобный в северном климате солярий на крыше

|