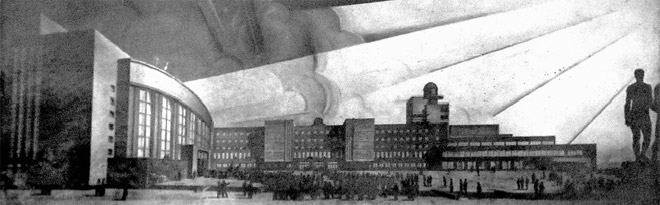

«Корабль» Василеостровского дома культуры долго стоял посреди огромного Гаванского поля

есмотря на некоторую свою обособленность, Васильевский остров повторяет в общих чертах развитие всего города. Здесь также годичными кольцами нарастали стили и эпохи, так что при движении от исторического центра – а он на стрелке – на запад, в сторону Морской набережной и намывных территорий, можно проследить всю историю Петербурга – Ленинграда. «Красное кольцо» конструктивизма проходит там, где заканчивается строгий ритм старинных линий, и совпадает с промзоной – территорией рабочего человека. Начинаясь на берегах Смоленки, этот «другой Васильевский» подходит затем вплотную к Смоленскому кладбищу, тому, что в 1920-е хотели превратить в городской парк, затем поворачивает на юг, пересекая бывшее Смоленское поле, всегда служившее границей между собственно городом и его западным предместьем, Гаванью. А заканчивается этот район уже за Большим проспектом, где-то у южной оконечности острова, в местности, некогда называемой Чекуши. Чекушами – специальными деревянными колотушками – разбивали слипшуюся муку, а поскольку местность затапливалась при малейшем наводнении, то чекуши здесь держали в каждом крестьянском дворе.

В этом районе и сейчас немного жилых домов, ведь мечты о городах будущего так и остались по большей части лишь мечтами. Но тут и там еще можно встретить осколки теперь уже далекой утопии – отдельные памятники конструктивистской эпохи, по которым несложно восстановить весь рассказ о воображаемых новых городах.

Зрелища

Посреди соцгорода на Васильевском, подобно прежним храмам, высится Дворец культуры, и в самом деле похожий на собор с высокой башней.

Что ж, наряду с абстрактной заботой о культурном досуге рабочего класса в программе возведения таких домов или дворцов присутствовало очевидное стремление отвлечь население от походов в церковь, заменив религию политическим воспитанием и правильным, советским досугом. Храмы сносили, а то и перестраивали под ДК. Впрочем, в данном случае расположенная по соседству, на Карташихиной улице, 3, церковь стала магазином, ДК же, возведенный на пустыре, по размерам оставил далеко позади все прежние соборы города.

Строители наверняка имели в виду другой, мирской образ – корабля, на протяжении ХХ века не дававший покоя зодчим разных стран и народов. Сколько таких «кораблей» стоит на вечном приколе повсюду, при том что само по себе сопоставление здания с махиной океанского лайнера немного странно: что это за судно, выброшенное на берег? Несмотря ни на что, обтекаемые формы, напоминающие нос (или палубные надстройки) корабля, в архитектуре встречаются сплошь и рядом.

|

|

Особенно в городе, к которому море так близко. В те же годы один такой «лайнер», а в действительности котельная, приплыл на Пионерскую улицу, 57 (фабрика «Красное знамя» архитектора Эриха Мендельзона).

В последующую эпоху судам уподобили и Кораблестроительный институт на проспекте Маршала Жукова, 38, и даже аэропорт с четырьмя пароходными трубами. Впрочем, протяженные жилые дома брежневского времени тоже нередко называют «кораблями». И какая-нибудь отдельная деталь новой постройки могла своими обтекаемыми формами напоминать о флоте – о дерзком плавании к неизведанным берегам.

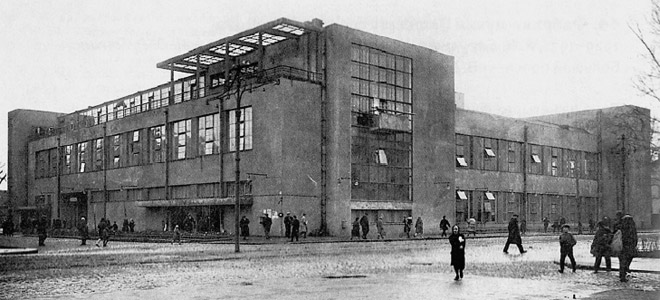

Комсомольцы-добровольцы на строительстве

Дома культуры. 1930 год

Корабль Дворца культуры уж точно давно и основательно сел на мель: некоторые его части совершенно пришли в негодность. Судьба ДК с

самого начала складывалась не слишком удачно, – видимо, все-таки чересчур большое здание придумал архитектор Ной Троцкий. Строился он

так долго – конкурс объявили в конце 1920-х, заложили в 1930-м, закончили в 1937-м, – что сначала в архитектуре поменялся стиль и здание принялись согласно новым принципам «украшать», а затем случилась война, во время которой этот мирный «корабль» получил серьезные повреждения. Теперь же он и вовсе оказался не у дел, того и гляди «сдадут в металлолом». Правда, кружки и студии функционируют, и у современного посетителя есть возможность осмотреть худо-бедно, но сохранившиеся подлинные интерьеры советских времен, столь выгодно выделяющиеся на фоне повсеместного евроремонта. Но что значат все эти следы ушедшей эпохи в сравнении с драгоценными квадратными метрами между окраиной и центром, почти в парке, да еще и с видом на Исаакий с верхних этажей! И к чему эта башня, которой так и не нашли применения, зачем нужны длинные коридоры или пустые плоскости фасада? Возможно, некогда главное здание

Василеостровского района вскоре исчезнет. Его и сейчас почти не видно из-за обступившего со всех сторон новейшего строительства.

|

Экзальтированное оформление архитектурных проектов, где изображались и вихри враждебные, и заря новой жизни,

идет от времен французской революции

Хлеб

Куда более завидная судьба выпала на долю фабрики-кухни на Большом проспекте, 68, при том что и ее первоначальное назначение кажется теперь чем-то нелепым и смешным. Внутри должны были помещаться не одни лишь столовые и кафе, но в первую очередь именно фабрика по приготовлению еды на весь рабочий район. Не только в свободное время люди будущего должны были посещать подобные заведения, дабы избавить женщин от «кухонного рабства», но и в рабочее время пролетарий, не теряя ни минуты, перекусывал прямо у станка, куда еду – как солдатам на учениях – подвозили с таких вот фабрик.

Наверное, какой-то смысл в таком «конвейере питания» был, по крайней мере, фабрики-кухни создавались по всей стране. Немало их

было и в фабрично-заводском Ленинграде. Но в архитектурном отношении наибольший интерес представляют те из них, где новаторскому

содержанию соответствовала и оригинальная модернистская форма. Четыре фабрики-кухни такого типа были построены здесь по проекту группы молодых зодчих, которые, наверное, обиделись бы, узнав, что их творения относят теперь к конструктивизму. Ведь течение это

приняли тогда далеко не все. Так называемые рационалисты во главе с Николаем Ладовским обвиняли своих оппонентов как раз в невнимании к форме, точнее, к воздействию зданий на психологию трудящихся. Группа питерцев во главе с Арменом Барутчевым приняла учение Ладовского, вступив в ряды созданной им АРУ (организации архитекторов-урбанистов).

Старый фасад оказался за решеткой

|

|

Вот только если москвичи предпочитали экспериментировать с городами будущего на бумаге и, как сам Ладовский, почти ничего не построили, то в Ленинграде представители АРУ оставили довольно внушительный след. Как влияли эти здания на психологию, сказать теперь трудно, но уход от сугубой утилитарности в них налицо. Особенно удачной оказалась фабрика-кухня на Выборгской стороне (Большой Сампсониевский проспект, 45). Что же до Василеостровской фабрики, то и здесь имеет место острое сопоставление разнохарактерных объемов, оштукатуренных стен и очень смелых, больших остекленных поверхностей. Еще недавно ничего этого не было видно, здание являло собой жалкую руину. Еду для рабочих не готовили уже давно, а, казалось бы, нужные во все времена кафе и рестораны здесь так и не закрепились. Лет десять назад можно было уже попрощаться с этим памятником архитектурного авангарда, но по настоянию КГИОПа новые хозяева участка предпочли не сносить остатки фабрики, а восстановить ее – почти в первозданном виде. Случай в современном строительстве поистине уникальный. Неудивительно, что реставрация получилась не вполне научной, от былых интерьеров не осталось следа, а главный фасад – тот, что занимает наиболее ответственное положение у слияния Большого проспекта и Косой линии, – и вовсе исчез.

Современным архитекторам пришла в голову мысль, что негоже ведь, дав высказаться каким-то последователям Ладовского, ничего самим к

сказанному не добавить. Нет, хотя бы один фасад надо сделать памятником нашему времени – видимо, затем, чтобы у теперешних горожан

и у их потомков была возможность сравнить. Остается еще слабая надежда, что, не выдержав такого сравнения, этот ложный фасад – а дух

времени превосходно выражен очень дешевой конструкцией, подобно рекламному щиту заслонившей подлинное лицо здания, – будет рано или

поздно удален. Но лишь когда возродится славная школа русских реставраторов и, быть может, у заказчиков немного исправится вкус…

Тем не менее на общем фоне редкий пример того, как некогда худший по сохранности памятник 1920-х был возвращен к жизни, достоин всяческих похвал и, конечно, подражания.

|

Конструкция наверху здания, предназначенная для натягивания тента над летним кафе, видимо, подала авторам

современной реконструкции идею, как и чем «украсить» фасад

|

|

|

|

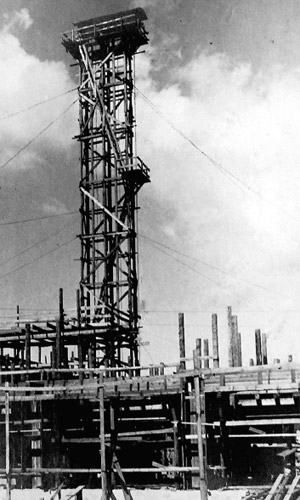

В 1930-е годы подъемных кранов в Советском Союзе не было, все строили вручную

Жилье

Конечно, во всяком городе пускай и не самая выдающаяся, но наиболее важная часть – это жилищный фонд, собственно дома или даже целые

жилые кварталы. Именно последние должны были преобладать в городах будущего. Никакой отсебятины, все по плану: одинаковые дома для

членов общества равенства, удобные и без излишеств. По-настоящему воплотить эту мечту об абсолютной типизации жилой архитектуры удалось в хрущевско-брежневскую эпоху – ее последствия уже не стереть с карт советских городов. Но в 1920-е то ли из-за избытка творческой энергии, то ли вследствие отсталой промышленности стремление к единообразию не получило осуществления. Во всех тогдашних жилмассивах неистребим был новаторский дух, хотя бы оттого, что в каждом конкретном случае строителям приходилось находить индивидуальное решение, по существу выпутываясь из стеснительного положения: ни техники, ни материалов… И в пределах одного квартала дома могли получаться совершенно разные, не повторяясь, как отпечатки пальцев, как кристаллы. Что уж говорить о масштабах целого города!

Дома-близнецы Армена Барутчева. Тот, что на Сампсониевском (справа), – в более престижном месте, потому облачен в модный сайдинг

В Ленинграде лишь раз применили типовой проект жилого дома, но и тут архитектор (все тот же Армен Барутчев) словно испугался дословного повторения, оттого двойник дома на 27-й линии, 8 (единственного памятника жилой архитектуры 1920-х в квартале), был сделан им в зеркальном варианте. А это уже напоминает традиционную симметрию, пускай в роли оси, относительно которой дома повторяют друг друга, выступает весь город – так далеко отстоят дома-близнецы друг от друга. Второй дом находится на Выборгской стороне (Сампсониевский проспект, 14), возле электроподстанции, сотрудникам которой он и предназначался. Отличить их несложно: у василеостровского асимметричный полукруглый выступ слева, а у выборгского – справа. И эта деталь, нарушающая однообразный ритм окон, еще один пример влияния кораблестроения на архитектуру.

Работа

В идеале населять город будущего должны были только «трудовые элементы». Где же они работали? Тут же, под боком. Вся территория бывших Чекуш еще задолго до революции была отдана под не слишком притязательное заводское строительство, отчего в устье Невы сформировался еще один промышленный район – и это в двух шагах от центра города! Если покинуть набережную Лейтенанта Шмидта, обрывающуюся у классического здания Горного института, то сразу за углом можно увидеть шедевр совсем другого стиля – водонапорную башню завода «Красный гвоздильщик» (25-я линия, 6). График-виртуоз Яков Чернихов, от руки выводивший, по свидетельству очевидцев, сложнейшие узоры, давно уже получил всемирное признание, прежде всего благодаря своим архитектурным фантазиям, где отдана дань и «корабельным» мотивам. Вот только реальным его постройкам такая слава ничего не дала: они попросту не выявлены. Из пятидесяти зданий, возведенных им по стране, пока доподлинно известно лишь одно, вот это. Но и оно находится не в лучшем состоянии: завод давно закрылся, башня пустует, ее черные «глаза» закрыты. Может быть, всемирная слава Чернихова не позволит снести это строение тихой сапой, а может быть, его постигнет не худшая участь соседней фабрики-кухни, но пока об этом можно только гадать. И придумывать все чаще публикуемые на просторах Интернета проекты восстановления. Ну а после работы неплохо сходить в баню, тем более что в новых домах «буржуазных» ванн нет. Баня на Гаванской улице, 7, появилась еще до революции, но эффектный фасад с узкими длинными окнами получила в годы конструктивизма. Причем эта деталь – как бы башня – сделала ее немного похожей на церковь, пускай и модернистскую, какие строились в те годы за пределами Страны Советов.

То ли символ завода – гвоздь, то ли средневековая

башня, то ли марсианский треножник Уэллса

Выходит, что «человек будущего» мог прожить в одном месте, никогда никуда не путешествуя. И не только потому, что неподалеку есть и больница, и кладбище. Просто идеальному члену общества не полагалось покидать пределы своей ячейки, ради лучшей организации труда надо было тут же и работать, и питаться, и культурно расти над собой. Только в мечтах, наверное, уносились жители города будущего на кораблях с обтекаемыми корпусами в иные, лучшие миры… Однако теперь, когда это время миновало, на обломках невоплотившейся мечты цветет новая действительность. Здесь возводят нечто прежде неслыханное – офисы, а с ними все так же востребованные квадратные метры жилья. Иван Саблин

|