|

егодня уже сложно представить механизмы и логику действия советской бюрократической машины и объяснить, почему городское управление культуры осенью 1982 года выделило художникам именно эту площадку, но очевидно, что за право провести свою выставку ТЭИИ пришлось серьезно бороться. Советская система творческих союзов, возникшая в начале 1930-х, к излету брежневского застоя дошла практически без изменений. Единственно верным методом полагался социалистический реализм, художники были объединены в союзы, которые обеспечивали им условия работы и давали право на творчество. Иная художественная активность проходила по разряду «самодеятельности» либо не приветствовалась. Мастерам, опиравшимся в своих поисках на модернизм начала ХХ века, не оставалось ничего другого, как пытаться создать альтернативные объединения. После двух выставок, устроенных в Ленинграде в середине 1970-х, за их участниками закрепилось название неофициальных художников, или нонконформистов. Заманчиво предположить, что у истоков термина оказался фильм Бертолуччи «Конформист», наверняка шедший в зале «Кинематографа» в том же ДК имени Кирова. Движение воспринималось аналогично политическому диссидентству, хотя его участники были диссидентами не больше и не меньше, чем другие думающие люди в СССР того времени. Они лишь выступали за свободу творчества, добиваясь для не входящих в официальный Союз художников права работать, не опасаясь обвинений в тунеядстве. В 1982-м товарищество, созданное годом ранее, было признано властями – одновременно с Ленинградским рок-клубом и объединением литераторов «Клуб-81» – и договорилось о выставке. В пространстве небольшого зала на первом этаже выставили работы сорок два художника. Были завешаны буквально все перегородки и стенды от пола до потолка: участникам, имевшим опыт квартирных выставок, к такой шпалерной развеске было не привыкать. Внутри товарищества уже существовали влившиеся в него художественные группы. И если названия «Остров» или «Инаки» сегодня уже забыты и вряд ли что-нибудь скажут тому, кто не занимался специально историей ленинградского искусства, то для «Митьков» и «Новых художников» в ДК имени Кирова все только начиналось.

|

|

Выставка прославилась проделкой Тимура Новикова и Ивана Сотникова – изобретением «Ноль-объекта». Хотя идеологическая цензура была на-

сквозь логоцентричной, тем не менее власть чутко улавливала знаки. Слова стали для нее важнее дел, важнее того, что происходило в реальности. Поэтому разрешенную выставку неофициальных художников перед открытием инспектировала комиссия из партийных чиновников вместе с сотрудниками КГБ. Они всегда были готовы придраться к пересечению двух линий в абстрактной работе («Это крест! Пропаганда религии запрещена!»), к конверту авиапочты с написанным латинскими буквами адресом в натюрморте («Художник подумывает об эмиграции!»), к слову «петербургский» в названии пейзажа («Антисоветская агитация!»). Принюхиваясь к каждой работе на предмет обнаружения крамолы, эта комиссия вдруг видит: около дыры в стенде, рядом с обыкновенными пейзажами, на этикетке значится «Ноль-объект», – художниками подписана и присвоена дыра, пустота, ничто. Новиков и Сотников возвели техническое отверстие в ранг почти космический, в пояснительных текстах назначив его проводником между двумя мирами. Вряд ли чиновники из управления культуры знали в это время о Дюшане, вряд ли художники из руководства товарищества думали в это время о Малевиче…

Понятно, что появление «самозваного» произведения в тех цензурных условиях могло обернуться для товарищества неприятностями. Но обошлось. Оригинал «Ноль-объекта» утрачен, однако сам объект может быть воспроизведен каждым желающим, достаточно взять рамку и посмотреть на нее под правильным углом зрения.

После 1982 года выставки ТЭИИ вошли в календарное русло, весной устраивались во Дворце молодежи, осенью – в ДК имени Кирова. Несмотря

на отсутствие афиш и рекламы, на них всегда собирались толпы. Далеко не все из тех произведений пережили свое время, однако немало художников, чьи имена теперь связаны с понятием «современное искусство Петербурга», впервые нашли свою публику «у Кирова». Эти выставки дали зрителю представление о разных изобразительных манерах, художественных направлениях. Они показывали возможность другого взгляда, альтернативных точек зрения, что для начала 1980-х не так и мало. Павел Герасименко

|

|

|

|

Работы художников, входивших в ТЭИИ

Владимир Шинкарев. Трапеза нечестивых. 1990–1996 годы

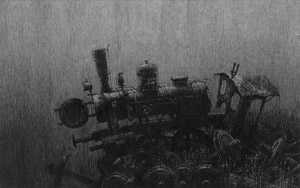

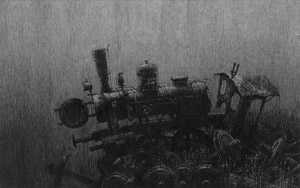

Евгений Ухналев. Зона (по Тарковскому). 1990 год

Владлен Гаврильчик. Малыш. 2008 год

|