Форма гимназистов напоминала военную: шинель, мундир, фуражка

де же дети учились раньше? В основном дома или в частных пансионах, которые содержали иностранцы. Мальчиков из знатных семей можно было отдать в кадетские корпуса, девочек – в воспитательные общества благородных (или мещанских) девиц. Для простолюдинов Екатерина II в 1771 году открыла в столице Исаакиевское общеобразовательное училище (это слово заменяло тогда «школу»). Мальчиков и девочек всех сословий там четыре года обучали чтению, письму, рисованию, арифметике, а православных – катехизису. Оно послужило образцом для других народных училищ, которые открылись по всей стране. Но… Мест в них было мало, учителей не хватало, между учебными заведениями отсутствовала преемственность, не было общих программ, и, главное, Екатерина рассматривала образование как нечто попутное, второстепенное, не требующее особого внимания и самостоятельного управления. Александровские реформы госуправления коснулись и народного просвещения. В 1802 году среди восьми новых министерств учреждается и Министерство народного образования, страна делится на шесть учебных округов, в каждом из которых должен был быть создан университет и три уровня училищ. В Петербургский округ вошли Петербургская, Псковская, Олонецкая, Новгородская и Архангельские губернии. Первым попечителем стал граф Николай Новосильцев, а его заместителем граф Павел Строганов – близкие друзья императора и соратники в деле преобразования отечества. Они и выстроили систему народного образования, которая просуществовала до 1917 года. Приходское училище (начальная школа) подготавливало к обучению в уездном, уездное – к гимназии, гимназия – к университету. Поскольку существовавшие в Петербурге народные училища не могли на тот момент обеспечить должного уровня образования, то первые гимназии сразу создавали объединенными с первой и второй ступенью.

Высшее училище и гимназия имени Александра I

Под первую такую губернскую гимназию было отдано здание губернской канцелярии на углу Мещанской улицы и Демидова переулка. Торжественное открытие состоялось 7 сентября 1805 года, эту дату в школе на Казанской теперь отмечают как день рождения. И даже 12 декабря – именины Александра I – тоже стали общегимназическим праздником. Бронзовый бюст «нашего императора» с отполированным блестящим носом украшает парадную лестницу. Почему же гимназия считается второй? В 1822 году губернскую гимназию переименовали в

высшее училище. А Второй гимназией она стала по указу 1830 года, который преобразовал благородный пансион при университете в Первую

гимназию, а высшее училище – во Вторую. В 1905 году, к столетию, к ее названию добавилось «имени Александра I». Программы курсов часто менялись. По уставу 1804 года гимназистам предлагалось изучать и политэкономию, и финансы, и эстетику, что было, конечно, еще

рано для подростков тринадцати-четырнадцати лет. Впоследствии эти предметы были исключены как дублирующие университетский курс. Вместо них усилили изучение родного языка: не секрет, что образованные люди того времени русский знали плохо и предпочитали писать и

говорить по-французски.

|

|

Кабинет физики (лаборатория). 1913 год

От ФЗС № 37 до школы № 232

Революция 1917 года упразднила систему классических гимназий и реальных училищ, древние языки, как и Закон Божий, исчезли из расписания, вместо них главной задачей образования ставилась «подготовка к труду». Вот почему все учебные заведения были переименованы в единые трудовые школы первой и второй ступени. Первая ступень – с первого по пятый класс, вторая – с шестого по девятый. В первой классы обозначались буквами, а параллели – цифрами, то есть восьмилетние дети учились не во втором Б, а в Б-2. Во второй ступени классы обозначались римскими цифрами, а параллели – арабскими (I-2, I-3). Такая система существовала до 1927 года, когда нумерацию опять поменяли: классы считались от первого до девятого, а параллели обозначались цифрами (1-1, 3-5) и так далее. Но в 1931-м подоспела новая реформа образования: общеобразовательную школу сократили до семи лет, она называлась ФЗС (фабрично-заводская семилетка), а всех подростков старше четырнадцати лет отправляли в техникумы и ФЗУ – фабрично-заводские училища. Причем техникумами назывались даже музыкальные или театральные училища. В стране развернулась кампания по ликвидации безграмотности (ликбез), в 37-й ФЗС Октябрьского района в 1932 году было набрано двадцать (!) первых классов. В 1933 году эту огромную школу разделили на три. Лучших учеников отобрали в Первую образцовую школу, которая заняла основной гимназический корпус, что выходил фасадом на улицу Плеханова, – на следующий год она даже стала десятилеткой. Во внутреннем флигеле, где раньше находился пансион, устроили неполную школу № 7, в корпусе в Демидовом переулке – неполную школу # 37. С первых дней войны в школе организовали госпиталь. В после военное время школа получила номер 232, до 1957 года в ней учились только мальчики. С 1962-го в ней стали «углубленно» изучать английский. В 1991 году она вернула себе старое название: Вторая Санкт-Петербургская гимназия. Сегодня в историческом здании учатся средние и старшие классы – около тысячи человек.

|

Старые стены

В 1804 году под гимназию отдали два дома на углу Мещанской улицы и Демидова переулка. В дальнейшем их не раз перестраивали. На фото начала ХХ века видно «предпоследнее» здание. Голые фасады в духе Кваренги хорошо контрастировали с монументальным портиком, окна же были довольно узкие. К началу ХХ века они уже не отвечали стандартам инсоляции учебных заведений, так что реконструкция оказалась неизбежна.

Современное здание

В нем легко читаются разные части, соединенные вместе в результате последней перестройки, которую провел в 1913 году архитектор Лев Шишко. Все четыре гимназии, которые Шишко построил для Петербурга, отличает стиль строгий и простой, когда непременные античные детали – гимназии-то были классические – неплохо сочетаются с большими окнами, превосходно освещающими и классы, и коридоры. В фасадах Второй гимназии есть заимствования из соседнего, буквально перед тем оконченного здания Географического общества: тот же модный облицовочный кирпич при традиционном декоре.

Главный вход

Ведет в школу с Казанской улицы. Но тротуар там столь узок, что во избежание происшествий и несчастных случаев ученики входят в

школу со двора. Парадные двери открывают только для высокопоставленных гостей.

|

|

Парадная лестница

Шишко строил на Казанской не просто школу, а настоящий дворец знаний, как потом будут создавать дворцы культуры. Поэтому парадная лестница почти барочной монументальности занимает здесь чуть ли не половину главного корпуса. Зодчий ничего не придумал, он лишь дважды повторил Иорданскую лестницу Зимнего дворца, чтобы охватить все этажи здания.

Пансион

До 1917 года в гимназию принимались дети со всей Санкт-Петербургской губернии, поэтому многие из них и жили при школе. В XIX веке пансионеры младших классов жили во дворовом флигеле, старшие – на третьем этаже основного здания. Также на третьем этаже был устроен лазарет. В огромном здании нашлось место и для квартир преподавателей и инспекторов.

|

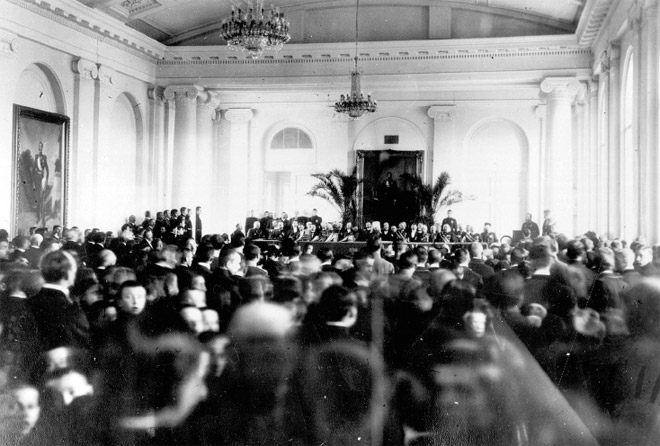

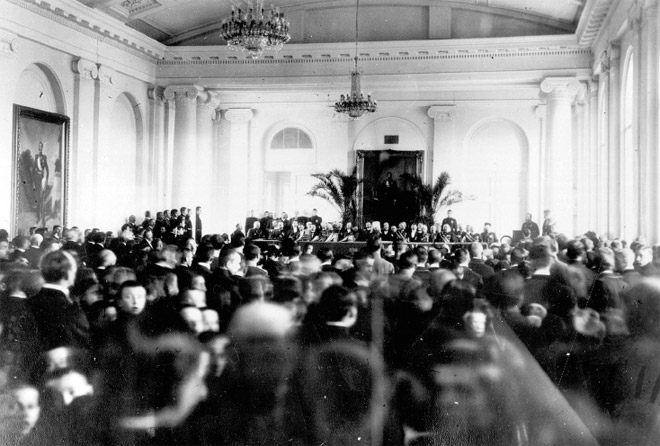

Торжественное собрание в актовом зале по случаю выпуска. 1913 год

Заканчивали гимназию в возрасте восемнадцати-девятнадцати лет – уже не мальчики, но мужи

|

|

|

|

|

Местный

Инна Асар

учитель истории, руководитель музея гимназии – об историческом воспитании

|

В одном из классов мы воссоздали учебный кабинет дореволюционной гимназии – с подлинными письменными принадлежностями, приборами, которые сохранились в школе, лишь парты и скамьи нам пришлось заказать новые. Родителями учеников нашей гимназии были подарены кресла, люстра, шкаф конца XIX века. Многие потомки выпускников передали семейные реликвии: тетради, альбомы, учебники, похвальные листы, старые дневники. Оказалось, что дневник 1896 года почти не отличается от современного, только среди предметов есть Закон Божий да орфография старорежимная, а графическое решение ничуть не изменилось. Эти экспонаты (и их копии) мы задействуем на занятиях «Вещь

заговорила», когда ученики воссоздают прошлое из деталей конкретного документа: какие предметы были в расписании, что задавали по латыни или географии, какие ошибки допускали гимназисты, по каким учебникам учились. Даже разница в почерках красноречива – раньше писали с большим количеством завитушек, да и перья приучали к аккуратности, но видно, что скорость урока была другой. Среди учащихся шестых-восьмых классов устраиваем интеллектуальный турнир, основанный на знании различных вариантов устава гимназии, – он менялся в 1804, 1828, 1864, 1871 годах и существенно корректировал учебные программы, структуру и даже название. Постепенно ребята входят во

вкус таких исследований и начинают воспринимать себя в этой исторической цепочке. Например, Федор Ильин, гимназист 7-В класса, увлекся историей семьи Боткиных. Три сына знаменитого врача Сергея Боткина – Евгений, Сергей и Андрей – учились во Второй гимназии. Евгений, выпускник 1882 года, стал, как и отец, личным врачом царской семьи и был расстрелян вместе с Романовыми на Урале в 1918 году. Федор встретился с потомками Боткиных, приехавшими в Петербург из Парижа, те с радостью позволили скопировать их семейные фотографии. Свидетельство об окончании гимназии, «Дело об испытании зрелости», которое заводились на каждого гимназиста по окончании учебы и в котором оценивались его «интерес к учению», поведение, прилежание, Федор обнаружил в архиве. Семья Ильиных оформила стенды с этими документами и подарила их гимназии. Они дополнили наш музей.

Учительский стол в музейном кабинете гимназии

|

Личный опыт

Кира Верникова

журналист – об альма-матер

|

В нашей школе учились сыновья Пушкина, путешественник Миклухо-Маклай, юрист Кони, олимпиец Коломенкин и дирижер Мравинский. Эти вроде бы необязательные факты знали все, от первоклассников до выпускников, а рядом с пионерской комнатой и директорским кабинетом на втором этаже висели стенды, рассказывавшие о знаменитых alumni до 1917 года. Да, главным предметом гордости образцового советского заведения было его славное дворянско-буржуазное прошлое. Территориальная близость к Ленсовету – Мариинскому дворцу плюс престижность спец-английского делали школу № 232 местом, где учились дети всякого начальства и куда бесконечно возили делегации дружественных иностранцев. Вот оно, счастье: вместо химии петь перед делегацией хором (русский народный репертуар плюс английский дидактический),

а потом Оля сделает фуэте, Леня сыграет на рояле, а десятиклассники представят сценку из Шекспира. После концерта нам подарят ручки и жвачку.

Что еще отличало нашу среднюю школу от остальных средних, помимо удобного расположения и «углубленного» английского, это порода. Сделаешь шаг из раздевалки на главную лестницу и попадаешь в совершенно несоветскую жизнь: эстетская бесполезность огромного пространства, охваченного высокими окнами, изящный симметричный разбег ступеней, орнамент перил с балясинами, колонны – величественные, почти как в Филармонии. Также от былого величия в школе сохранялись керамическая плитка на полу первого этажа (что хорошо говорит о качестве дореволюционных строительных работ), несколько исторических шкафов красного дерева и препараты да скелеты, стоявшие в таких шкафах в кабинете биологии – вполне доисторического вида. Ну и гонор: школа ощущала себя элитарной задолго до того, как выражение «элитная школа» прижилось в русском языке.

Не знаю как сейчас, а в 1980-х в нашей школе учили крепко, но неярко. Хваленый английский, как выяснилось спустя некоторое время, когда открылись возможности его практиковать, был наречием, на котором не говорили нигде, кроме Советского Союза, и польза школы заключалась скорее в уверенности – «я говорю по-английски», – которая приобреталась за ее партами. За восемь лет у меня не было ни одного по-настоящему интересного и чем-то для меня важного учителя. В классах господствовала жесткая иерархия, определявшаяся тем, кто во что одет, и процветала травля невписавшихся и слабаков. Я не хожу на встречи выпускников. Что осталось в памяти от школы, так это образ величественной лестницы с «беломраморными» колоннами и некоторая родственная нежность к Миклухо-Маклаю.

Розги и карцер

«Мечтаю, чтобы в класс вернулись розги, – призналась мне одна учительница. – Конечно, я бы никогда их не использовала, но

ученики бы знали, что они есть». Розгами в гимназии наказывали только в первых трех классах. Провинившихся старшеклассников сажали в карцер – сначала тесный, темный и душный, но в 1874 году, когда министерство, борясь с произволом, составило специальные «Правила о взысканиях», под него отвели помещение посветлее. В нем можно было перенести и длительную изоляцию. Если ни розги, ни карцер не имели воздействия на нерадивых учеников, их из гимназии исключали.

Актовый зал

Находится на третьем этаже, к нему ведет парадная лестница. Судя по архивным фотографиям, в советское время он был закрашен

однотонной масляной краской. Сейчас ведется реставрация согласно всем требованиям КГИОПа.

|