Фельетонист Михаил Пыляев (1842–1899), представляя в 1886 году читателям газеты «Новое время» очерки о забытом прошлом окрестностей Санкт-Петербурга, как он сам признавался в предисловии, «составлял различные исторические источники и устные предания, сохранившиеся у старожилов». На пыляевских текстах основана немалая часть современной краеведческой литературы об Аптекарском острове, поэтому есть

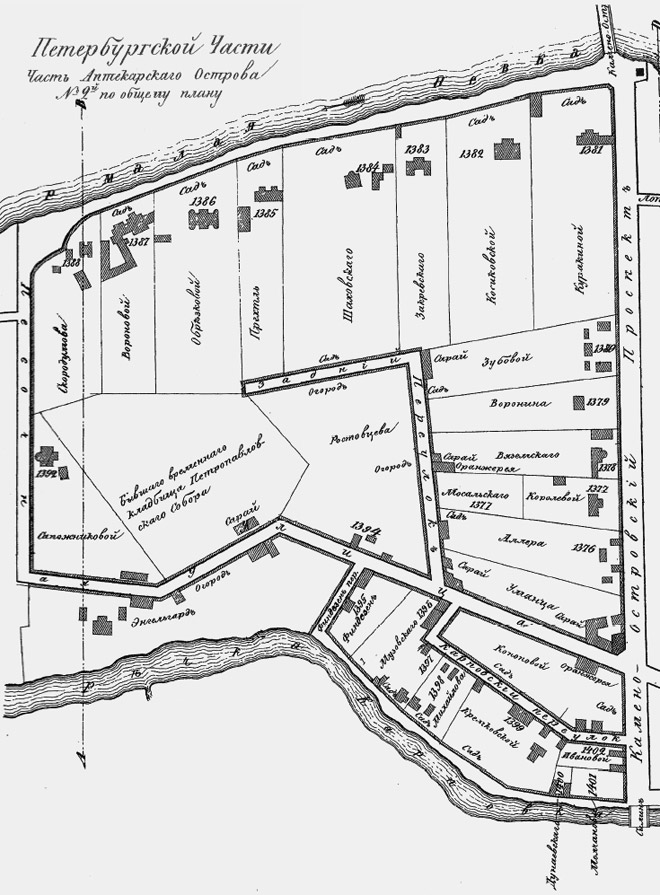

смысл привести первоисточник. Его лучшей иллюстрацией будет страница из атласа Цылова, изданного в 1849 году, где указаны границы владений и их хозяева. Напоминает план какого-то садоводства: на каждом участке есть сад, дом, оранжерея, сарай, лишь размеры не шесть соток, а все тридцать.

«Берега Невы с островами с первых лет основания города служили дачным местом петербургских жителей. Здесь всякий от знатного и богатого до немного зажиточного избирал свое летнее жилище. Ряды красивых дач, прикрытые зеленью липы и березы, в то время почти всплошную обрамляли живописные изгибы берегов. С конца мая до сентября множество лодок сновало взад и вперед по Неве, раздавались роговая музыка и песни гребцов. По вечерам флотилии расцвечивались разноцветными фонарями, и потешные огни отражались в чистых струях реки. <…> В старину весь Аптекарский остров был застроен барскими дачами, теперь большая часть принадлежит купцам, торговым заведениям, пивным, трактирам и кабакам. В пятидесятых годах славилась своей оранжереею дача графа Нессельроде. Не менее роскошна

были вблизи нее дача князя Лопухова (теперь Громова), занимавшая огромное пространство. Напротив через дорогу, где теперь богадельня, была дача графа Гурьева, бывшего министром финансов, потом она перешла к его дочери, княгине Куракиной, и от нее к бывшему откупщику Гарфункелю, который здесь устроил богатые оранжереи, думая соперничать с Громовым. Гарфункель скоро обанкротился, дача была распродана частями, и даже чугунная ограда снята. На этой даче г. Оппенгейм открыл увеселительное заведение “Вилла Боргезе”, впоследствии переименованное в “Виллу Мон Бриллиан”, но и под этой кличкой дела не улучшились. Здесь пел хор цыган и хор тирольцев Лента, показывал фокусы Беккер. В хоре цыган славилась миловидная цыганка Маша Розанова. После на этой даче был “Кафе-шантан”, увеселительная программа с цыганами, акробатами и карликом Пикколомини.

|

|

Когда кафе-шантан на этом месте тоже не устоял, то содержатель открыл здесь “Ассамблею”, вскоре переименовав ее в “Хуторок”. Компания вскоре прекратила свою антрепризу. Дачу, на которой существовали эти увеселительные заведения, купил богатый домовладелец Руадзе. По берегу Невы от этой дачи в двадцатых годах шли красивые дачки купца Косиковского, камергера Жеребцова, генерала Храповицкого. К дачам примыкал большой огород, разведенный на могилах старого кладбища. Оно было открыто в 1795 году для погребения умерших в осеннее и весеннее время, когда, за неимением постоянных мостов, Петербургская сторона не имела сообщения с другими частями города. <…> Огород считался плодородным, здесь особенно удавались овощи, требующие костяного удобрения. Каменноостровский проспект лет пятьдесят назад представлял грязь невылазную: по дороге для экипажей была проложена бревенчатая узкая мостовая, для пешеходов по бокам около канавок лежал широкий булыжник, и то не везде. На проспекте существовала дача графини Зубовой, она буквально утопала в цветах. Дача князя Вяземского известна каждому по пре-

восходным деревьям рододендронов и кипарисов в кадках. Не существуют здесь некогда богатые дачи актрисы Рахманиновой, жены архитектора Воронихиной и Самуила Ив. Аллера».

Некоторые имена хочется пояснить. Так, тайный советник Самуил Аллер составил в 1822 году «Указатель жилищ и зданий в Санкт-Петербурге» – подробную адресную книгу, которой исследователи эпохи пользуются до сих пор. Это был первый путеводитель

по городу после введения только что принятой нумерации домов. Прославился Аллер и своим «Описанием наводнения, бывшего в Петербурге 7 ноября 1824 года».

На даче Аллеров в 1824 году поселили поэта Константина Батюшкова, над которым сгущались тучи безумия. Его родственники, под опекой которых он находился, снимали дачу на другом берегу Карповки. В письме его брату они отчитывались: «Поскольку Константин Николаевич дичился людей и избегал встречаться с кем-либо, ему наняли особое помещение в доме г-жи Аллер. У него был там небольшой садик, в котором он любил гулять, но всегда один. Он не желал видеть ни тетки, ни сестры, и мы решались посмотреть на него только с балкона в квартире самой хозяйки». Иногда Батюшков занимался рисованием, а на стенах и окнах чертил надписи, и в числе их были две следующие: «Ombra adorata!» и «Есть жизнь и за могилой!»

|

|

|

|

|

Задний переулок

Чтобы соотнести наш квартал с планом из атласа Цылова, надо представить развитие углового и тупикового Заднего переулка, странная форма которого и непритязательное название объясняются назначением – обеспечивать доступ к задним дворам частных владений. Вяземским его назвали в 1871 году из-за Вяземских бань, вероятно расположенных на участке князя Вяземского. А выпрямили и продлили его в обе стороны, до Невы и до Карповки, уже в ХХ веке.

«Вилла борзая»

Бедные извозчики с трудом запоминали названия кафешантанов на Аптекарском, куда возили «самую изящную публику». «Виллу Боргезе»,

названную по аналогии со знаменитым римским парком кардинала Боргезе, они, переиначив слова, называли «Вилла борзая». Знать, было с чего.

|