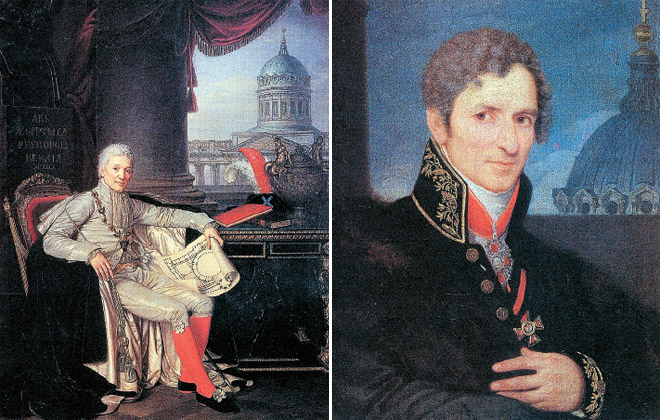

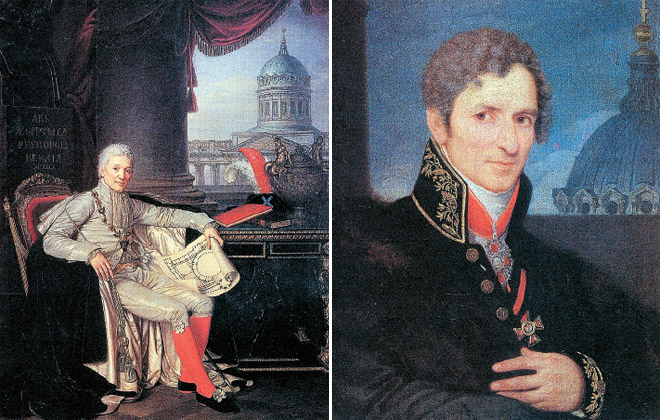

Александр Варнек. Портрет графа А. С. Строганова. 1814 год. Автопортрет Воронихина (справа) – словно

увеличенный фрагмент портрета предполагаемого отца: собор тот же, а лица похожи

ак известно, славу отечественной культуры составили писатели. Людям этой профессии свойственно много и охотно рассказывать о себе. Оттого так привычно представлять их почти родственниками или соседями, о которых все известно. Но когда дело доходит до архитекторов, об этом можно забыть. От строителей Петербурга классической эпохи дошли только имена, в лучшем случае краткие биографические справки, что сродни сухим и скучным послужным спискам. Их личная жизнь, круг общения и чтения, тем более внутренний мир – все покрыто мраком. Создатели гениальных или по крайней мере незаурядных зданий, привнесших в этот мир нечто прежде в нем не бывшее и без них невозможное, они сами как личности никакого следа не оставили. Словно и не жили!

Андрей Воронихин (1759–1814) не исключение. На каждый факт его биографии приходится по нескольку легенд или вымыслов.

Руина

Много лет назад на экскурсии, посвященной Воронихину, гид рассказывал, как плохо время и потомки позаботились о наследии зодчего. Дача Строганова на Большой Невке, рядом с нынешней Ушаковской развязкой, сгорела, интерьеры дворца на Невском, который отдали какому-то НИИ, сохранились скверно, петергофские фонтаны – Воронихинские колоннады – разрушили в войну, даже Казанский собор и тот не доделан.

|

|

Вот и собственную дачу архитектора показывали тогда в щели меж домами на Кировском проспекте, только никакой дачи уже не было. Как пояснил экскурсовод, сей ценный памятник, конечно, не снесли, но разобрали в целях реконструкции, а затем соберут.

Случилось это в преддверии Олимпиады-80, часть мероприятий которой проходила в Ленинграде, на Островах. А зарубежным гостям было

негоже видеть какие-то полуразвалившиеся бараки. Неподалеку, на Каменном острове, тогда таким же способом «поновили» дачу Долгорукова – по сути, выстроили заново. Была надежда, что и это плохо сохранившееся здание переберут по бревнышку, как церковь на Русском Севере. Вероятно, ради близости к древнерусской традиции бревна с дачи перевезли в Александро-Свирский монастырь, где находилась тогда реставрационная база, да так там и забыли. Многие еще помнят жалкую картину: вместо дачи Воронихина – фундамент и, подобно печной трубе на пепелище, какой-то фрагмент каменной лестницы – все, что осталось от дома. А ведь он мог стать настоящим стержнем всего квартала, напоминанием о золотом веке русской архитектуры. Если бы только сохранился до наших дней! Год назад дом неожиданно материализовался заново, как и многое другое из воронихинского наследия за последние годы: интерьеры Строгановского дворца, Львиный каскад в Петродворце. «Дача Воронихина, – говорится на сайте компании «Возрождение Санкт-Петербурга», – реконструирована в первоначальных формах». Есть только опасение: а что, если та дача, которую «воссоздавали», не имела к Воронихину отношения?

|

В таком виде старинный дом на Аптекарском привлек внимание первых исследователей русского классицизма, не вдававшихся в подробности, кому и когда он принадлежал. Фото из книги Георгия Лукомского «Старый Петербург» (1916)

Дача

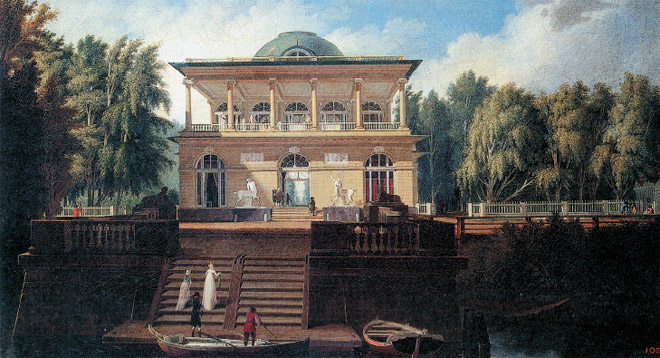

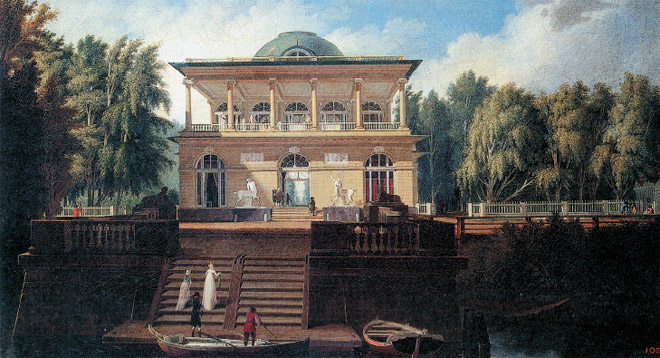

Фасад дачи Воронихина на Каменноостровском, который так восхищал первопроходцев изучения петербургской старины в начале ХХ века, так же странно напоминает дачу Строганова, как автопортрет Воронихина – изображение его предполагаемого отца. Участие зодчего в возведении, а затем и в перестройках дачи благодетеля можно объяснить желанием в собственном доме, расположенном по другую сторону от Каменного острова, повторить в упрощенном варианте господский дом на Черной речке. Впрочем, сходство двух зданий легко объяснить и едиными принципами стиля – русского классицизма, точно так же как сходство людей – тем, что тогда все одевались и причесывались в одной манере, а портретисты стремились придать лицам одинаковые благородные черты. В даче Воронихина все так же, как у Строганова, только немного проще: один этаж, не два, портик с колоннами дорического ордера, как и положено, без баз (о чем нынешние строители, видимо, забыли, базы у колон теперь есть). Но не исключено, что портик был пристроен к даче позднее. Впрочем, и дом-то воссоздан не на своем месте, а гораздо ближе к проспекту.

Это не обратная сторона дачи, а фасад, каким он стал после удаления «ненужного» портика. 1960-е годы

|

|

Как и дачу Строганова, венчал здание купол, но он исчез, когда в середине XIX века новые хозяева надстроили второй этаж. Есть ли достаточные основания считать тот деревянный домик творением Воронихина? Когда в 1814 году зодчий, работавший над проектом следующего петербургского собора – Исаакиевского, скоропостижно скончался, Академия художеств затеяла дело о выселении с казенной квартиры его вдовы – англичанки Мэри Лонд, некогда работавшей воспитательницей в доме Строгановых. Куда должна была переехать мать с четырьмя сыновьями-подростками? На дачу? Но именно на том основании, что Мэри Воронихина упорно противилась выселению, и высказано предположение, что никакой дачи не было. Что только легенда подарила зодчему старинный дом на Каменноостровском. В атласе Цылова, правда, указано, что участок этот в середине XIX столетия принадлежал штабс-капитану Константину Андреевичу Воронину. Это вполне мог быть один из сыновей зодчего. Но если дача и в самом деле принадлежала его семье, она была настолько убога, что постоянно проживать на ней не было никакой возможности, потому и держалась вдова за казенную квартиру.

Дабы восстановить подлинный дом начала XIX века, где, возможно, Воронихин бывал, пришлось бы отыскать в далеком монастыре перевезенные туда бревна, разобрать все, что возведено за последние годы на его месте, и построить деревянный одноэтажный сарай без колонн, без наличников, без каких-либо вообще украшений. Ну и кому нужен столь непритязательный памятник? Решили, по-видимому, не докапываться до истины, затерянной во мраке веков, и не уничтожать тем самым городские легенды, а «воссоздать» дом того самого Воронихина – автора Казанского собора и сына графа Строганова. Иван Саблин

|

Андрей Воронихин. Вид на Строгановскую дачу. 1797 год. Как в автопортрете лицо Воронихина повторяет черты его

благодетеля, так усадьба графа могла повлиять на выбор стиля дачи самого архитектора

|

|

|

|

Родословная

Поистине, загадками окружены все пятьдесят пять лет жизни зодчего. И самую большую тайну составляют обстоятельства его появления на

свет. По одной версии, он сын крепостного крестьянина, хотя и служившего в конторе, стало быть, по меньшей мере грамотного, принадлежавшего к своего рода сельской интеллигенции. Ну а сын его мог пойти еще дальше и даже стать одним из ведущих архитекторов столицы, надо было только как-то вырваться из уральской глуши. В этом Воронихину помог хозяин, граф Александр Строганов, давший вольную и всячески способствовавший тому, чтобы он стал именно архитектором. Выходит, не для себя граф старался, ведь можно было сделать из Воронихина домашнего рисовальщика или даже оформителя господских покоев да на том и успокоиться. Нет, Строганов постоянно оказывал бывшему крепостному протекцию, добиваясь для него в Академии художеств званий и чинов, находя престижные заказы. Если с Академией все было просто, поскольку граф ее возглавлял, то для первого заказа на стороне – и не где-то, а в Петергофском парке – пришлось обратиться к самому Павлу Петровичу, который и утвердил колоннады Воронихина у Большого каскада. И это при том, что тот ни в Академии, ни где бы то ни было архитектуре не учился. Кое-какие знания Андрей Никифорович мог приобрести, путешествуя в молодости вместе с сыном графа Павлом по России и Европе, но для профессиональной деятельности этого, согласитесь, недостаточно. Примерно так – по высочайшему повелению – стал в ту пору архитектором откровенный авантюрист Тома де Томон, а позднее Огюст Монферран. Их представляют обычно своего рода «французиками из Бордо», которых уже одна национальность делала в глазах российского общества какими-то сверхлюдьми. История Воронихина, а до него Александра Кокоринова, показывает, что не к одним лишь иностранцам была благосклонна фортуна, перепадало иногда и русским людям, и даже бывшим крепостным. Но все же исключительное внимание Строганова к Воронихину не вполне понятно, как и то, откуда мог граф узнать о талантливом юноше. Вот и родилась легенда, будто архитектор – незаконнорожденный сын Строганова, ведь кровные узы способны объяснить все, коль скоро речь заходит о протекции. Плод внебрачной связи графа был на время отправлен куда подальше в уральские владения, однако отец не забыл о нем и по прошествии некоторого времени вернул к себе и воспитал рядом с законным сыном и наследником. В советское время исследователи гневно опровергали подобные слухи: талантливый выходец из народа был тогда фигурой более актуальной, нежели чей-то незаконнорожденный сын. Быть может, к версии об аристократическом происхождении Воронихина вернутся теперь?

В своем автопортрете (на фоне главного творения – Казанского собора) зодчий, видимо, потому так и похож на графа, что захотел подчеркнуть сходство с покровителем. Стало быть, знал о существовании легенды, которую, допустим, сам проверить не мог, но, по всей видимости, не находил в таком родстве ничего дурного. Не столь уж сурово было российское общество к незаконным отпрыскам высшего дворянства.

Городские легенды

Несложно представить, как экскурсоводы, проносясь в автобусах по проспекту, говорят слушателям: «Посмотрите налево (направо), вы

видите собственный дом архитектора Воронихина», – снимая тем самым все вопросы и уничтожая сомнения. Примерно так, на глазах у жителей и гостей города, и пишется история Петербурга.

Автор

Именно Строганов, как теперь говорят, «продавил кандидатуру» Воронихина и при решении вопроса, кому доверить главную стройку столицы – Казанский собор. Но с тех времен и по сию пору остаются сомнения, а ему ли принадлежит авторство одного из самых уникальных зданий

столицы? Как-то неожиданно – после первых малоудачных опытов – приходит зодчий к величественной и гармоничной схеме существующего

собора. Не взял ли он ее где-то в готовом виде? Называют даже имя «настоящего» творца, это еще более загадочный Василий Баженов.

С ранними творениями Воронихина все тоже непросто. Здесь ему буквально на пятки наступает еще один забытый зодчий, опять же из крепостных, Федор Демерцов (1762–1823). Исследователи недавно выяснили, что ему, а вовсе не Воронихину принадлежит убранство парадных залов Строгановского дворца, а также сгоревшая в начале ХХ века дача Строганова на Черной речке. Увы, но о Демерцове известно еще меньше, почти все его бесспорные творения исчезли, в том числе и его «Казанский собор» – церковь Знамения на Невском проспекте, теперь здесь вестибюль станции «Площадь Восстания». Воронихин вроде бы только выполнял роль подмастерья при более опытном архитекторе, познавая под его началом азы мастерства.

|