Максим Воробьев. Тучков мост. Конец 1810-х годов

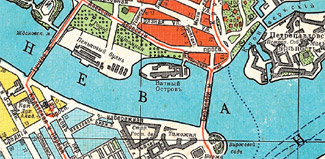

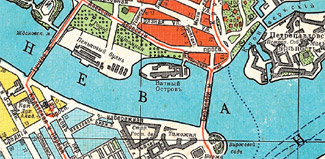

Уже на плане 1737 года рядом с цитаделью видны «общественные сооружения»:

Мытный двор, Провиантские магазины (склады), слобода Мокруши, Никольская церковь

Мокруши и Никольская речка

В той же первой энциклопедии столичной жизни Богданов описывает и слободу, что сложилась «пониже Мытного двора, на берегу Невы-реки». Называлась она «урочище Мокруша», поскольку здешние низкие берега затапливались при любом мало-мальском наводнении. Местный приходский храм – предшественник Князь-Владимирского собора – в народе звался Никола Мокрый. Хотя официально он был посвящен

Успению Пресвятой Богородицы, Никольским его стали звать по приделу в честь Николая Чудотворца, который освятили раньше главного алтаря. И улицы вокруг церкви называли Большими и Малыми Никольскими (нынешние Блохина и Яблочкова). А по трассе проспекта Добролюбова шла Набережная Никольская улица. Окна домиков смотрелись в воды Никольской речки – рукава Невы, засыпанного лишь в 1950-х

годах, когда формировалась территория для Института прикладной химии.

|

|

Таможня

«Посреди старого деревянного Мытного двора за Кронверком была Таможня мазанковая состроена и важня деревянная (важней называли сооружение над большими весами (вагой). – Прим. ред.) Ныне этот Мытный двор весьма ветх и весь развалился. <…> На Малой Невке имелась пристань у Мытного двора. В 1734 году около нее были сваи... побиты для наведения мосту на судах, но этот мост был отменен». А. И. Богданов. «Описание Санкт-Петербурга. 1749–1751»

Мытный двор

Название Мытнинской набережной напоминает о самом старом строении квартала – Мытном дворе. В первые годы существования Петербурга на берегу Невы, рядом с пристанью, у строящейся крепости собирали мыт – пятипроцентную пошлину с привозимого в город леса, сена, продовольствия (кроме хлеба). Слово это уже тогда устаревало, мыт как процентная натуральная дань с купцов, которую взимали еще в Древней Руси, в 1654 году был заменен рублевой пошлиной, но таможни по инерции назывались мытными дворами. Уже к 1730-м годам контора мытарей переехала на другой берег Малой Невы, на Васильевский остров, ближе к порту. Но поскольку мытные дворы были еще немного и гостиными, на набережной, как указывает в своем «Описании Санкт-Петербурга» первый историк города Андрей Богданов, остались рыбные и мясные ряды, «весовой анбар», рыбные садки. Здесь же продавали кирпич, глину и песок для печей, а кроме того, был устроен «извощичий

притон» («извощичье становище»). К 1732 году появились «два великие каменные Провиантские магазейна» – продуктовые склады. Их можно видеть еще и в атласе Цылова 1849 года. Об их существовании также напоминает Провиантская улица.

|

В 1960 году Васильевский остров и Петроградская сторона были связаны сразу двумя мостами Строителей

Хотя мост и возводился как мост Строителей, но оформили его как Биржевой – трезубцем Нептуна со здания Биржи

Предмостную площадь долго украшала агит-конструкция «Ленин, партия коммунизм!». Теперь – рекламный щит и памятный знак в

честь академика Лихачева, именем которого площадь назвали в 2006 году

|

|

Биржевой мост

(мост Строителей)

Первый мост на плашкоутах между Мытнинской набережной и Васильевским островом пытались навести, как свидетельствует Богданов, еще в 1720-е годы. Но поскольку на стрелке вскоре утвердился порт и мост мешал бы судоходству, постоянная переправа возникла здесь лишь в конце XIX века, когда порт перевели на Гутуевский остров. Как и большинство мостов того времени, Биржевой был деревянным, с разводным

пролетом в центре (еще недавно в таком виде сохранялись Большой Петровский и Лазаревский мосты через Малую Невку). В 1918 году его переименовали в мост Строителей (нового мира) и затем несколько раз хотели улучшить, перестроить, усовершенствовать, но тому мешали войны, революции, другие приоритеты. Когда в 1957 году мост сильно повредило ледоходом, решили наконец строить новый. Он, как хорошо видно на фотографиях, располагался ниже старого, и какое-то время на Неве существовало два моста Строителей. Если старый упирался в створ Зоологического переулка, то для нового насыпали небольшую площадь, попутно ликвидировав мелководный рукав Невы, отделявший

от Петроградской стороны Ватный остров. Новый мост, максимально похожий на построенный полувеком ранее Дворцовый, подчеркнул удивительную симметрию ансамбля на стрелке.

Александровский проспект / проспект Добролюбова

Необычно широкая по меркам старого города улица долгое время была набережной, пускай и не одетой в гранит, – своего рода передним краем Петроградской стороны, обращенным к второстепенной протоке и двум мелким островкам, Ватному и Тучкову буяну. В начале

ХХ века этот второй присоединили к Петербургскому острову, отчего речка Ждановка стала раза в два короче, беря начало у Тучкова моста. Вдоль проспекта посадили деревья, а бывшим пеньковым складам придумали великое будущее, которое, быть может, в скором времени наступит: уже опубликованы победившие проекты «Набережной Европы». Ватный остров исчез в советское время, при строительстве нового Биржевого моста, – так у Невской дельты был отвоеван еще один кусок суши, при этом Мытнинская набережная отодвинулась от берега на несколько десятков метров.

|

Похожие перевозы связывали Сенатскую площадь и Академию художеств, Литейную часть и Выборгскую сторону

Мытнинский электроперевоз

Чтобы добраться из центра на далекую Петербургскую сторону, к услугам горожан были лодочники, курсировавшие между пристанями на Мытнинской и Дворцовой набережных. Зимой 1895 года Общество Финляндского легкого пароходства даже проложило по льду линию

электрического трамвая – первого в городе. (Общество конно-железных дорог, обладавшее монополией на перевозки по городу, не разрешало прокладывать трамвайные пути по земле.) Ток на рельсы узкоколейки подавала динамо-машина, установленная на барке у Мытнинской набережной. Пересечь Неву по льду от Зимнего дворца до Зоологического сада в маленьком самоходном вагончике за три копейки считалось веселым зимним аттракционом.

|

|

Мансардостроительство

Сегодня Мытнинская демонстрирует настоящий парад мансард, воздвигнутых за последние годы. Ничего не поделаешь, коль скоро из окон этих верхних этажей открывается один из самых дорогих видов Петербурга. Хотя, быть может, сами они едва ли украсили панораму

центра. Зато теперь, переходя от дома к дому, словно листаешь каталог с различными вариантами жилых надстроек. Двухэтажная мансарда над домом № 3, довольно скромная над домом № 9, отнюдь не скромная, точно болезненно распухшая над домом № 11, уникальная мансарда над мансардой дома № 7 (нижняя относится к началу ХХ века) и – внимание! – дом № 13, пока еще мансарды лишенный, возмутительно миниатюрный – всего три этажа. Непонятно, то ли он готовится вырасти в свой черед, то ли оставлен для сравнения, как оно бывает, когда нет мансарды...

Похожие перевозы связывали Сенатскую площадь и Академию художеств, Литейную часть и Выборгскую сторону

|

|

|

|

|

|

Местный

Александр Кочнов

старожил квартала – о фамильном гнезде

|

Мой прадед Николай Петрович Новожилов, приехавший в Ленинград из Вологодской области, получил комнату в коммуналке в Зоологическом переулке в 1929 году. Огромная квартира занимала весь этаж, но поскольку у нее были черный и парадный входы, ее разделили на две. Новожиловы (а у прадеда было шестеро детей) оказались на «черной» половине. В комнате в тридцать три метра, разгороженной тремя перегородками, выросло четыре поколения нашей семьи. В 1985-м квартал ушел на капремонт, и от домов остались лишь стены, но нам посчастливилось вернуться в отдельную квартиру. Помимо каминов, лепнины и прочих неизбежных утрат во дворах тогда исчезли дворовые

флигели. А моя мама помнит еще деревянные конюшни. Раньше этот район казался мне более живым и деятельным, на Провиантской улице соседствовали продуктовый магазин «Буревестник», сберкасса, домовая кухня, аптека, парикмахерская, рыбный магазин, «кулаковская» гастрономия на углу Яблочкова (так ее называли по соседнему заводу имени Кулакова), было ощущение микроклимата, народ сновал туда-сюда. При общежитии гудел клуб «Факультет», а до него на этом месте можно было поиграть в бильярд. Мама работала в кафе «Эдита», названном в честь Эдиты Пьехи, кумира университетской молодежи 1960-х годов. Якобы певица тоже там бывала. В 1990-е маленькие магазины постепенно исчезли, клуб «Красный Октябрь», куда мы ходили в детские секции и кино, переделали в офисный центр. В бывшем «Буревестнике» продают кроссовки Аdidas, витрины «кулаковского» гастронома наглухо закрыты темными жалюзи. Лишь подстриженные шарами

деревья на набережной напоминают о предшественниках, на которых мы залезали в детстве смотреть салют. Ну и вид на стрелку и Неву, к счастью, не меняется.

Новожиловы на фоне родного дома. Фото 1954 года

|

Личный опыт

Дина Лемтюгова

выпускница СПбГУ – об общежитии «на Мытне»

|

В начале 2000-х общежитие на Мытнинской – а я застала последние его годы перед расселением – совсем не напоминало развеселый университетский кампус вроде «Шевченко» или «Кораблей». Кажется, студентов в этом огромном дряхлом доме на набережной было меньшинство. В избытке же были представлены люди из солнечного Таджикистана, Махачкалы и прочие сумевшие договориться с комендантом. Напротив нашей комнаты жил узбек Едгор, занимавшийся пошивом одежды и нагло ухлестывавший за моей соседкой. Официально же в Зоологическом селили филологов и философов. Здание, когда-то, вероятно, красивое, в наше время еле-еле поддерживалось на плаву: лестница, выкрашенная монотонной зеленой краской, длинные причудливые коридоры, кухни с рядами газовых плит. В просторном холле фактура позволяла, к радости студентов, снимать «Улицы разбитых фонарей». На втором этаже размещался профилакторий, где по профсоюзной путевке можно было культурно оздоровиться: отоспаться и насмотреться на открыточные панорамы. Окна нашей огромной, тридцатиметровой комнаты на третьем этаже также выходили на Неву, на Эрмитаж, на стрелку. Приезжие друзья, проведенные в общагу за шоколадку, восхищенно обмирали: «Какие виды!..» Но нетуристам там жить было непросто. Когда в Петропавловке в полдень стреляла пушка, казалось, что из наших ветхих рам вылетят стекла. Впрочем, их мощное дребезжание нас и будило: мы учились на вечернем, так что к двенадцати как раз просыпались. Еще помню, что в комнате все время было холодно и нигде в округе невозможно было купить поесть – поблизости были лишь убогие магазинчики «24 часа» с ассортиментом для алкоголиков. Если неподалеку проводились концерты, футбольные матчи, парады или мероприятия вроде «Алых парусов», не говоря уже о фейерверках, мы были в курсе всего происходящего, не выходя из комнаты. Что вспоминаю с удовольствием, так это Петропавловскую крепость, где, валяясь на пляже, готовились к экзаменам, и цветущую

сирень на набережной под окнами.

Дорога от общежития до факультетов университета

занимала двадцать минут пешком

|

Личный опыт

Соня Люрманн

этнограф-религиовед – о квартале глазами иностранца

|

Летом 2010 года, приехав из Канады в Петербург для научной работы, мы с мужем и маленькими детьми поселились в старинном доме на маленькой Мытнинской площади. Хозяйка съемной квартиры эмигрировала в Калифорнию в конце 1980-х, и ее жилище превратилось в музей советского и досоветского прошлого. Нетронутая евроремонтами витая проводка, лепнина на потолках, выцветшие обои, высокие филенчатые двери, газовая плита, которая зажигалась спичками, ванна на чугунных ногах, древняя резная мебель времен, когда ее бабушка с дедушкой служили в Зимнем дворце. Для моего мужа, который до десяти лет прожил на Гражданке, это лето было возвращением в альтернативное детство – не в ленинградских новостройках, а в центре города. По вечерам мы гуляли в Петропавловской крепости, катались по Кронверкскому проспекту на уже обреченных трамваях, сын резвился на детских площадках, которые более разнообразны, чем в озабоченной безопасностью Северной Америке. Например, на углу Зверинской улицы установлена карусель на рельсах, где старшие дети крутят педали и

катают младших. Младшие же должны научиться крепко держаться. Или пан, или упал. Рядом с Сытным рынком целый сквер занимает огороженная площадка «с поездом». Сев на скамейку с книжкой и спящим малышом, можно вообще потерять старшего из вида – в Америке такое родительское удовольствие невозможно. А вот зоопарк, казалось бы самое благодарное для детей место, наоборот, разочаровал. Зверям и так мало места, а аттракционы, устроенные по соседству, лишь усиливают ощущение скученности. Такая жалкая теснота особенно удивляет, когда рядом – вольные пространства Невы и Александровского парка. Прожив лето в этом районе, сын еще долго называл все реки Невой и все, что похоже на Петропавловский собор, церковью. Неудивительно, гладь огромной реки и взметнувшийся в небо золотой шпиль – такие зрительные впечатления остаются в памяти надолго.

Уютная Мытнинская площадь – одна из «неправильностей»

старой хаотичной планировки этой части Петроградки

|