Своим видом собор должен был напоминать Успенский в Кремле, некогда главный храм государства

Главное культовое сооружение Петроградской стороны, да и всего города, – Петропавловский собор, но уж больно странно он расположен: на отдельном острове, за крепостной стеной, точно в тюрьме. Прочие храмы Санкт-Питербурха, не выходившего сначала за пределы Городского (Петроградского) острова, располагались как бы веером на некотором удалении от цитадели: Троицкий собор (у нынешнего Троицкого моста), церкви Святого Харитония (на Посадской), Матвеевская и Введенская на Пушкарской улице, наконец, Никольская – предшественница этого собора. Последняя, как и Троицкий собор, стояла у самого берега, только ниже по течению – даже не Невы, а ее ответвления, именовавшегося тогда Никольской речкой. Впрочем, точное место первой (деревянной) церкви теперь определить невозможно, ведь новый храм редко возводили точно на месте предшественника, чаще немного в стороне. Строительство могло затянуться на годы, все это время прихожанам нужно было где-то молиться, потому старый храм и не разрушали до тех пор, пока не освящали новый.

Пятиглавие, спущенное сверху

К переводу храма в камень приступили не раньше 1740-х под руководством Пьетро Трезини, сына первого архитектора города Доменико. Но

замысел его напоминал не Петропавловский собор (творение отца), а скорее более скромную церковь Симеона и Анны (у цирка) – эталонный

памятник анненской эпохи, созданный учеником старшего Трезини и учителем младшего Михаилом Земцовым. Однако тут вмешалась политика: изменилось не только посвящение храма, ставшего Успенским, – самим своим видом он должен был теперь напоминать Успенский собор в Кремле, некогда главный храм государства Российского. Специальным указом 1747 года императрица Елизавета повелела строить церковь

«по древнему российскому обычаю», что означало с пятью куполами. Странная забота о постройке на далекой окраине, где, возможно, сама

государыня ни разу не была! Но вследствие такого высочайшего внимания в убогих Мокрушах появился один из самых больших городских соборов, которому единственному из всех перечисленных выше храмов Петроградской стороны суждено было пережить советское время.

Возможно, Ринальди принадлежит здесь только верхний ярус колокольни, самый изящный

Так выглядел бы центр города, если бы замысел

Исаакиевского собора Ринальди был осуществлен

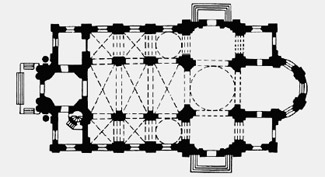

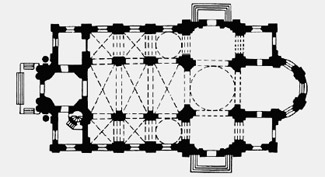

План конструкций собора: круг в квадрате – купол, крест

– крестовый свод, пустой квадрат – цилиндрический

Двумя годами ранее Трезини уже получал похожее предписание. Тогда речь шла о церкви Преображенского полка (у Литейного проспекта),

которую тоже следовало снабдить пятью главами.

|

|

И уже безо всякого указания свыше он сам придал такую форму собору Троице-Сергиевой

пустыни на Петергофской дороге. Не исключено, что Трезини как-то связан и со строительством еще одного крупного храма той эпохи – Владимирской церкви на одноименной площади. Но у всех этих зданий пятиглавие, можно сказать, ненастоящее. Несмотря на все усилия царицы по возрождению древних обычаев, почти нигде не встретишь, чтобы свет проникал внутрь через все пять куполов. Зодчие, в основном иностранцы, как могли, обходили эти требования. Так, у Андреевской церкви, выстроенной в Киеве по проекту Бартоломео Растрелли, вместо малых глав декоративные столбики (как и у одноименного собора на Васильевском острове), а в Смольном к центральному куполу прилепились четыре колокольни.

По этому же пути пошел в своей первой (Преображенской) церкви и Трезини, он, как и другие мастера европейской выучки, вероятно, искренне недоумевал, зачем храму столько куполов. Впрочем, из четырех колоколен использоваться могла лишь одна, три другие казались каким-то нелепым довеском. Потому и в Сергиевой пустыни, и на Петроградской стороне Трезини решил проблему по-другому: спроектировал над входом высокую башню-звонницу, а ложные малые купола снабдил настоящими окнами, не видными изнутри. А вот Антонио Ринальди такой колокольни показалось мало. Когда он взялся за перестройку Исаакиевского собора, то единственный настоящий купол окружил четырьмя гигантскими беседками, имитирующими пятиглавие, – колокольнями без колоколов. Замысел этот не был воплощен, но подсказал автору нынешнего собора Огюсту Монферрану, как быть с местной традицией.

Старый Спасо-Преображенский собор Пьетро Трезини

в общих чертах воссоздан Стасовым после пожара

Троице-Сергиева пустынь в Стрельне. Этот кусочек

старой русской архитектуры исчез в советское время

Очевидно, что и при Елизавете, и позднее здесь предпочли ограничиться полумерами. При всем стремлении глубоко верующей императрицы

сделать храмы немного более русскими, такое возрождение средневекового зодчества не привело ни к стилизации, как в XIX веке, ни к отказу от достижений Петровской эпохи. Никто и не думал запрещать, к примеру, античные колонны, итальянскую манеру штукатурить и красить фасады или же немецкие башни-звонницы, поставленные по оси над входом в храм. И все же перед зодчими поставили непростую задачу синтезировать старое и новое, местное и европейское. Не то чтобы все западные храмы одноглавые, встречается и большее число куполов. Но малые купола, во-первых, не столь заметны, а во-вторых, располагаются обычно не так, как в России – по углам, а, скажем, по сторонам света, образуя в плане крест.

В России же все первые храмы были многоглавыми, а пятиглавие сформировалось в Новгороде и Чернигове уже в XI веке, впрочем, затем о

нем на долгое время забыли. И только главный храм новой столицы – Владимира-на-Клязьме – обрел дополнительные купола. Подражая ему,

пятью куполами увенчали и все соборы Кремля, когда резиденцией великого князя и митрополита стала Москва. Иностранные учителя рус-

ских зодчих – греки во времена Киевской Руси и итальянцы при Иване Великом – ничего не могли поделать с силой местных традиций, устойчивость которых до конца непонятна. Все объяснения – от сугубо практического (чем больше куполов, тем больше света, столь необходимого в северном климате) до символического, когда в пятиглавии видели Христа в окружении четырех евангелистов, – недостаточны, здесь имеет место какой-то темный архетип сознания. Вследствие успеха московских соборов (Успенский копировали особенно часто) здесь укрепилось представление, что полноценный соборный храм просто обязан быть многоглавым. Порывая с наследием Средневековья, Петр не построил в своем городе ни одного пятиглавого храма, наоборот, у Петропавловского собора в глаза бросается высоченная башня со шпилем, а скромный купол у алтаря кажется чем-то необязательным. Но собор и замышлялся как своего рода культурная провокация: попадая туда, московит мог усомниться, церковь ли это? Елизавета попыталась смягчить эту сторону деятельности отца.

|

|

|

|

|

Трезини или Ринальди?

Так как купола над храмом возводят, естественно, не в первую очередь, сама императрица плодов своей консервативной политики могла и не увидеть. Почти век доделывали Смольный собор, и церковь в Мокрушах освятили только в 1789 году. Трезини вообще считают непричастным к существующему зданию, основным творцом собора числится Ринальди, при котором строительство возобновилось в екатерининскую эпоху. Едва ли это справедливо. Стоит пожалеть, что о сыне сверхпопулярного первого архитектора города в Петербурге никто не помнит – наверное, оттого, что здесь почти ничего о нем не напоминает. Сгорел Преображенский собор, снесен в советское время собор Троице-Сергиевой пустыни, вот и авторство Князь-Владимирского собора у Трезини упорно отбирают. Но собор на Петроградской стороне для Ринальди – утонченного мастера высочайшего европейского уровня – постройка слишком тяжеловесная и грубая, многое в ней явно от предыдущего проекта. Дай волю Ринальди, он спроектировал бы здесь нечто более изысканное, вроде своего – увы! – неосуществленного Исаакиевского собора или же такого шедевра, как церковь в Ямбурге (Кингисепп).

Внимательный посетитель заметит, что из пяти куполов настоящий (световой) лишь один, а «европейская» базилика пристроена к крестово-купольному храму

Арки и своды

Приходилось считаться с уже возведенными вчерне конструкциями, в том числе и с пятью световыми барабанами почти одинаковой величины. Зато внутри древнерусское пятиглавие было дополнено – именно в ходе достройки Ринальди – неожиданно европейскими мотивами. Это, во-первых, крестовый свод, курьезно соседствующий с цилиндрическим, обязательным для крестово-купольных храмов. Во-вторых, совсем уж странная базиликальность. Первый настоящий крестово-купольный храм в Петербурге в западной своей части стал также и первой базиликой.

Наверное, все это, на взгляд читателя-непрофессионала, незначительные мелочи или вообще мутные термины, простому человеку ничего не говорящие. Но особенности национальной архитектуры как раз и проявляются в подобных деталях, распространенных в одних странах и совершенно нехарактерных для других. Конечно, сосчитать количество куполов гораздо проще, нежели, обратив очи горе, заметить, как

устроены конструкции храма, – но все же это его важнейшая часть. Не так сложно понять, чем цилиндрический (иначе тоннельный) свод отличается от крестового. Первый, похожий на согнутый лист бумаги, – это как бы сплошная толстая арка, тогда как крестовый рождается из пересечения двух, наоборот, очень тонких арок, перекинутых из угла в угол. Первый тип пришел в Россию из Византии еще при князе Владимире, вместе с куполом четыре такие арки-свода и образуют крестово-купольный храм (где арки становятся рукавами как бы парящего в воздухе креста), второй завезли в Москву XV века итальянцы. В Успенском соборе Кремля он чередуется с куполами, здесь же Ринальди просто присовокупляет его к крестово-купольной основе Трезини.

Теперь о базилике. Господствующий тип западного церковного строительства с момента принятия христианства и чуть ли не до сих пор, в России он почти не известен. Время от времени его применяли только в XIX веке, чаще всего в иноверческих храмах, но случалось и в православных (Владимирский собор Кронштадта). А вот Петр при всем своем радикализме тем не менее не осмелился ввести в России такой тип храма. В Петропавловском соборе есть крестовый свод и три нефа (параллельные коридоры, ведущие от входа к алтарю). Но коридоры эти равной высоты, а базилика предполагает большую высоту центрального по отношению к боковым и, как результат, окна вверху (делающие, кстати, излишними купола). Все когда-то происходит впервые, и именно на долю Ринальди выпало осуществить в России этот эксперимент, правда, в очень ограниченном объеме. Только малая часть здания имеет вид настоящей базилики с верхним светом. Иван Старов последовал примеру Ринальди, устроив такой же базиликальный переход в своем Троицком соборе Лавры. Этот зодчий знал творение Ринальди не понаслышке. Ведь именно Старову в 1783 году доверили окончание строительства храма в Мокрушах, пострадавшего при пожаре. Екатерина II, тоже руководствуясь политическими соображениями, распорядилась переименовать собор в Князь-Владимирский, учредив тогда же орден, посвященный крестителю Руси. Но кажется, помимо изображения самого этого ордена над входом, никаких существенных изменений в проект Трезини – Ринальди Старов не внес. Его сдержанный классицизм, пожалуй, неплохо сочетался с изначально сухим и скучным замыслом Трезини, в котором Ринальди не многое смог изменить своим вмешательством. Надо думать, что из первого проекта и необычные «плоские» купола, напоминающие не Москву XV века, а скорее Византию и Киевскую Русь. Достаточно сравнить их с барочными луковками всех других построек елизаветинской эпохи, чтобы заметить в облике этого собора даже беспрецедентный архаизм. Объединяя черты древнерусского и католического зодчества (базилика!), собор все же ближе к отечественным образцам. Ведь не только купола или пять

мощных барабанов, но и скромно оформленные стены хранят черты суровой, монументальной мощи церквей XI–XII веков – и южнорусских,

и не таких уж далеких от Петербурга новгородских. Особенно в вечерних сумерках, когда в наступающей темноте растворяются и ордерные

детали, и верхние окна базилики и можно даже не заметить высокую колокольню, здесь, в бывших убогих Мокрушах, возникает какой-то

смутный призрак Древней Руси – чужой этому городу гость, явившийся из далекого прошлого. Иван Саблин

Орден Святого Владимира – напоминание о кавалерском статусе собора, которым он обладал с 1845 года до упразднения имперских наград после революции

|