первой половине XVIII столетия, когда южная граница города проходила примерно по Мойке, по другую сторону этого рукава Невы возводились разнообразные усадьбы полугородского-полузагородного типа – так же, как впоследствии усадебные дома будут строиться за Садовой улицей и по берегам Фонтанки. Владельцы по-разному использовали участки: граф Строганов возвел свой дом по красной линии Невского проспекта, спрятав небольшой садик во дворе, его сосед Разумовский, наоборот, дом поставил среди сада, обратив, однако, фасадом к реке и к центру города. Но, видимо, чем дальше от Невского, тем больше снижалась плотность застройки и все менее ощутимым становился городской ее характер, потому дома Демидова и Чернышева ниже по течению были поставлены к городу спиной, второстепенным

служебным фасадом. Более того, равноудален-ные и от Мойки, и от не слишком значительной Большой Мещанской (ныне Казанской) улицы,

дома эти никогда не были особенно заметны. На Мойку выходили их хозяйственные дворы, а с другой стороны фасады растворялись в зелени

садов. Часто можно слышать, что такое грубое нарушение одной из главных идей Петра I – ставить дома строго в ряд и только по красной линии улиц – своего рода рецидив средневекового мышления, ибо так, глухими заборами наружу, привыкли строить жители допетровской Руси.

Умер основатель города, и русское дворянство возвратилось к прежним традициям, хотя бы и на новом месте. Но ведь столь же замкнутые усадьбы строили тогда в Европе повсеместно, это именно их во Франции называли тогда отелями. Дело не в отсталости России или поверхностном характере петровских реформ. Современный город, точнее, город XIX века, неплохо сохранившийся в центре Петербурга, складывался долго и мучительно. Зато в его теперешнем облике почти ничего не осталось от города усадеб и частных садов за высокими заборами. По счастью, современный его житель может заглянуть в первые десятилетия жизни города благодаря плану Сент-Илера.

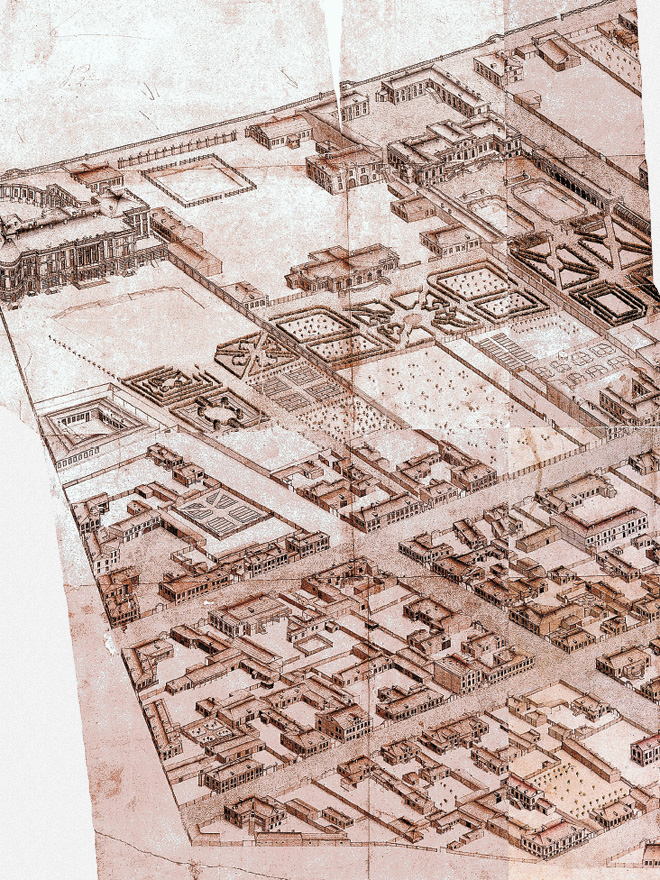

Петербург аксонометрический

Создатель самого точного портрета Петербурга XVIII века, Пьер-Антуан Сент-Илер сформулировал свою задачу так: «Чтобы мы видеть могли предметы так, как видят мимо летящие птицы один дом за другим». Человек не птица, посмотреть на свой дом или город сверху он может разве только в мечте. Конечно, теперь есть всевозможные летательные аппараты, не говоря уже о спутниковой съемке, позволяющей, не выходя из дома, охватить единым взором буквально весь мир. Но жители городов Европы в прежние времена были таких возможностей лишены. И потребность видеть города, свои и чужие, удовлетворяла тогда картография.

|

|

Именно ей было по силам представить обобщенный образ какого угодно места, что, наверное, всегда особенно интересно тем, кто сам далекие края посетить не может и довольствуется рассматриванием карт. Но взгляд, строго перпендикулярный земной поверхности, слишком абстрактен: видны только крыши домов, сетка улиц или линия берега. Хотелось бы еще заглянуть домам в лицо, совместить вид сверху с видом сбоку.

Когда-то картографы так и поступали, отчего их творения напоминали отчасти пейзажи или панорамы. Впрочем, бывает, что и сейчас на туристические схемы наносят крошечные изображения самых значимых объектов. Разумный компромисс – в создании карт-аксонометрий, когда все здания в городе (а сельскую местность так, естественно, никто не изображает) показаны немного сверху и одновременно сбоку, причем отсутствуют перспективные сокращения, так что невозможно сказать, где находится сам наблюдатель такого вида. Но это же вовсе не вид вроде панорамы, какая открылась бы с высокой башни или скалы, ведь в таком случае близлежащая часть города явилась бы в увеличенном, а все остальное – в сильно сокращенном виде, что в картографии недопустимо. На панораме Петербургской стороны, созданной в XIX веке Иосифом Шарлеманем, второстепенные задворки острова выдвинуты на передний план, тогда как центр города теряется в

отдалении, сливаясь с горизонтом.

Нет, аксонометрическое изображение города, конечно, тоже своеобразная абстракция, собранная из кусочков, как если бы и в самом деле пролетающая над городом птица несла на себе фотоаппарат, методично фиксируя дом за домом, квартал за кварталом. Правда, показать отдельные строения с разных сторон, сохранив при этом единство образа, не представлялось возможным, или же следовало выполнить две аксонометрии с противоположных направлений – на такое, кажется, никто не решился. План Сент-Илера показывает Петербург с юга на север (как это вообще принято в современной европейской картографии, для которой север всегда наверху), оттого кварталы вдоль Мойки оказываются на переднем плане, хотя и не крупнее дальних районов. Однако будь план собран воедино, эти места оказались бы впереди, а потому заметнее. Зато в жертву принесен такой парадный вид, как застройка Дворцовой набережной: все дома, что выходят на нее, показаны с обратной, дворовой стороны. И, словно предвидя создание именно такой аксонометрии, владельцы двух близких к переднему краю карты участков, Демидов и Чернышев, ориентировали свои дома не на Мойку, а на юг, потому на хорошо сохранившихся фрагментах видны их фасады – кажется, такого нет больше нигде.

|

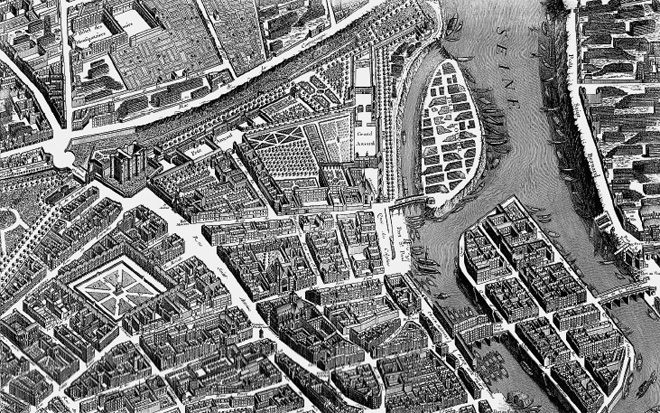

Париж на плане Тюрго 1739 года: еще не снесена Бастилия, но на месте разрушенных крепостных стен уже разбиты бульвары, остров Сен-Луи застроен лишь наполовину, на мосту Турнель теснятся средневековые дома

|

|

|

|

Строго по плану

В XVIII веке город был расчерчен на квадратики. В нижней части видны скромные жилища ремесленников Переведенской слободы. Не случайно Казанская улица называлась тогда Большой Мещанской. Но к Мойке масштаб меняется: на участках вельмож в квадратики симметричных

садовых куртин, лабиринтов, водоемов поместилось бы несколько домов представителей среднего класса. Все города Европы в то время выглядели примерно так, но это растительно-геометрическое великолепие исчезло в эпоху Просвещения, когда превыше всего стала цениться

естественность. К тому же пейзажные сады и поддерживать гораздо проще.

Парадная картография

XVIII век стал временем настоящего расцвета парадной картографии, основным назначением которой была демонстрация мощи и величия городов, равно как и целых государств Европы. Не только друзьям и союзникам, но и потенциальным противникам старались показать, сколь развиты, украшены, а также укреплены города. Да и самим хотелось удостовериться, что все в порядке, а то масштабные крепостные сооружения с расходящимися лучами бастионов могли видеть разве что птицы или ангелы. И мирные сооружения – дворцы, площади, парки – тоже хотелось самим рассмотреть и другим показать. Дорогие роскошные карты вешали на стену в раме, переводили на холст, рисовали на стенах дворцовых залов. Либо издавали в виде тяжелых фолиантов, всегда богато украшенных. Такие атласы были прообразами современных подарочных альбомов.

Две самые известные карты эпохи барокко увековечили две столицы: самой сильной монархии Европы (Париж) и католического мира (Рим).

Их создателям пришлось выбирать между наглядностью аксонометрии и точностью обычной карты. По всей видимости, в случае с французской столицей выбор этот оказался всецело на совести инициатора составления плана – Мишеля-Этьена Тюрго (городского головы и отца знаменитого финансиста), оттого он и вошел в историю как план Тюрго, имя же настоящего автора, профессора перспективы Луи Брете, вспоминают нечасто. И то правда, есть в его изображении нечто примитивное, даже недостойное парижской Академии художеств, – чего

стоят хотя бы тщательно выписанные отдельные деревца на бульварах. Наоборот, римская карта названа в честь Джамбаттисты Нолли, который хотя и привлек к украшению одного из вариантов карты великого графика Пиранези, во главу угла поставил точное соответствие реальности. Потому его картой пользовались и сто лет спустя, тем более что Рим в это столетие почти не менялся.

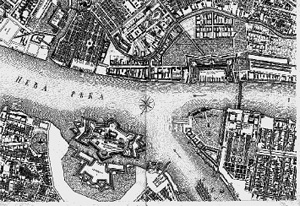

План Тюрго гравирован и издан в 1739 году, план Нолли появился через десять лет, в 1748-м. А уже в 1753 году пятидесятилетие со дня основания Петербурга было отмечено выходом так называемого атласа Махаева – Михаил Махаев делал рисунки к его первой части, альбому с видами Петербурга, тогда как карты снимал Иван Трускотт. В юбилейном издании попытались совместить обе идеи: фасады домов можно най-

ти в альбоме, за коим следует общий план. Но, видимо, этот не вполне точный портрет города больше годился для внешнего употребления, то есть для того, чтобы вызывать удивление иностранцев, никогда в Петербурге не бывавших. В стране же ощущалась острая потребность в документе, который бы зафиксировал существующее положение вещей, а не то, каким величественным и прекрасным город хотел показаться

кому-то. Вот по честной картине, созданной спустя пятнадцать лет Сент-Илером со товарищи, видно, что Петербург накануне пришествия сюда классической архитектуры был городом довольно заурядным, а отнюдь не блистательным или роскошным. Дело даже не в обилии пустырей

или деревянных строений, чего и в Париже тоже хоть отбавляй, но в том, как много однообразных провинциальных домов, стоящих по красной линии главных городских магистралей, тогда как выдающиеся постройки, вроде усадеб Чернышева и Демидова, спрятаны в глубь кварталов, а точнее, их собственных участков. План создавался в 1765 году для нужд Комиссии от строений, которая, прежде чем активно вмешиваться в существующий облик города, желала разобраться, что и где построено и на что вообще город похож. То ли увиденное произвело неутешительное впечатление, то ли чрезмерная дотошность составителей, когда все было и так уже ясно, в какой-то момент всем надоела, во всяком случае и по прошествии восьми лет единого плана города не получилось. Нелишне вспомнить, что у Брете на создание парижской аксонометрии ушло всего два года, и еще столько же заняла подготовка издания. А ведь Париж в то время был ненамного меньше Петербурга, и то российская столица выигрывала за счет акватории Невы.

Вообще, неизвестно, рассматривал ли кто-нибудь возможность издания плана Сент-Илера. Этот француз, приглашенный не только по причине

широкой известности парижской аксонометрии, но и вследствие каких-то собственных заслуг, оказался не на высоте: через три года подал в отставку, мало что успев сделать. Работы продолжил Иван Соколов, но и ему удалось довести до ума один только Васильевский остров. Картина левобережья явно неполная, а все изображения Петроградской стороны, включая крепость, таинственным образом исчезли. Сделанные листы сильно попортились из-за плохого хранения – об этом ценнейшем документе по истории города попросту забыли, – и второго атласа Махаева не получилось. Зато уцелевшие фрагменты, найденные и изданные с большим опозданием теперь, позволили наконец рассмотреть Петербург 1760-х в деталях – так, как его видели пролетавшие мимо птицы. Иван Саблин

Петербург на плане Махаева. 1753 год

|