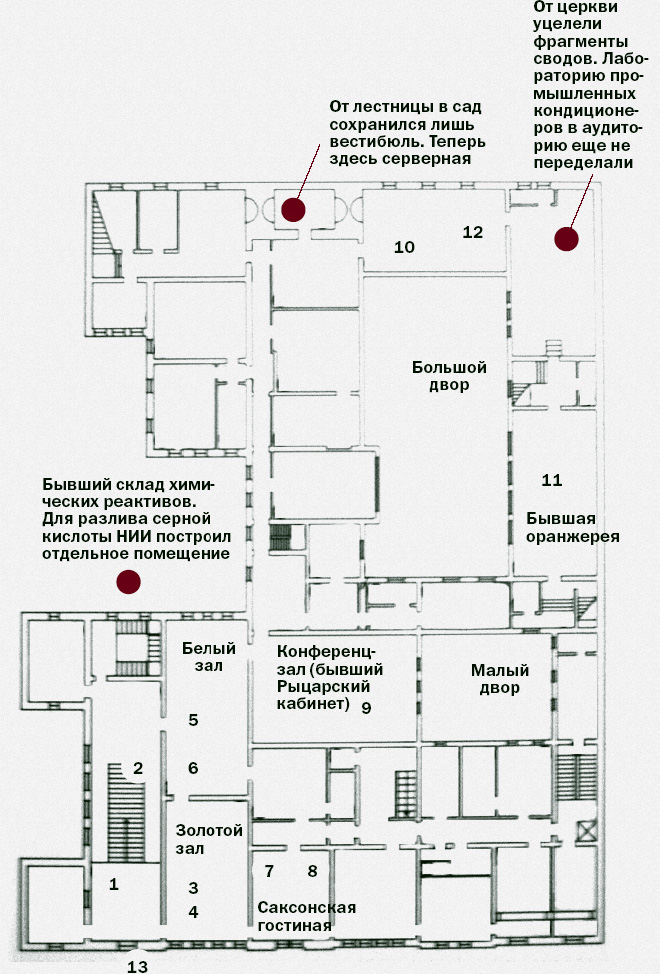

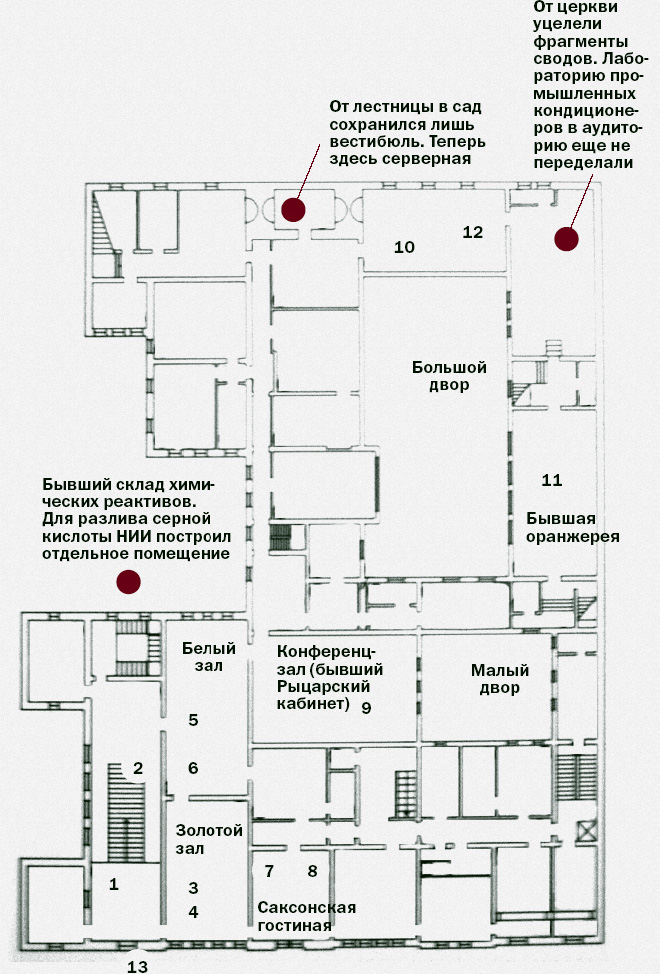

Плафон Белого зала

Какая странная идея — поместить в центре потолка бального зала не какой-нибудь триумф или мирную аллегорию, а довольно мрачный образ старика с крыльями и косой (это Танатос, по-гречески — Смерть), уносящего в небо — по-видимому, не на Олимп — юношу-поэта, уже выпустившего из рук лиру. Непонятно, зачем вообще Танатосу такое мощное оружие, — юноша-то в его руках... Еще труднее понять, на что намекали декораторы XIX столетия, когда располагали над головами гостей такой не слишком оптимистический мотив. В старых описях имущества авторство картины приписывалось болонской школе, возможно, и вправду прообраз такой композиции можно отыскать где-нибудь на Апеннинском полуострове, вот только этот вариант — явно местного производства.

Картинная галерея

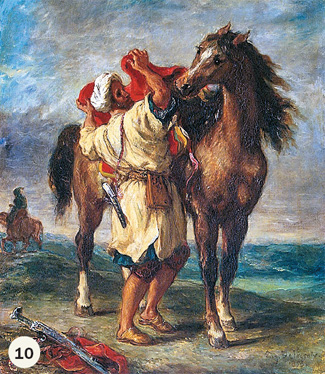

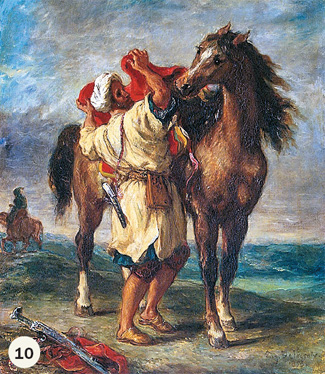

После Екатерины II, а точнее, ее главного консультанта по вопросам искусства Дени Дидро русские цари почти не покупали современного искусства, предпочитая классику. Поэтому история французской живописи обрывается в Эрмитаже предреволюционными годами (1780-е). Затем отношения с Францией испортились, и часть вины за это венценосные коллекционеры, видимо, возложили на живописцев. В том, что посетитель музея может теперь составить хоть какое-то представление о французском искусстве XIX столетия, заслуга в основном частных

лиц. Кто-то из них, как Кушелев-Безбородко, передал свою коллекцию добровольно, кого-то расстаться с ней принудили события новой, русской революции. Две скромные поздние картины Делакруа, какие можно встретить практически во всех музеях мира, с извечной восточной экзотикой и сине-зеленым небом, все же лучше, чем ничего.

Тумбы у входа

Загадочные круглые постаменты возле крылец особняка напоминают о былом способе освещения улиц. Фонари тогда были не слишком высокими,

как, впрочем, и дома. Потом они исчезли за ненадобностью, и можно только догадываться, какими изысканными могли быть эти осветительные приборы, судя по весьма монументальным каменным основаниям. Такие фонари были частью архитектурного убранства и отличались от иных своих собратьев большей пышностью. И. С.

|

|

Парадные залы

Как это было принято в лучших домах столицы, от комнаты к комнате здесь варьируются не только стили, но и цвета отделки комнат. Белый зал (скорее, бело-голубой) соседствует с Золотым, оба во французском вкусе, за ними Саксонская гостиная (украшенная саксонским фарфором) — все это в светлых, радостных тонах, а дальше — словно погруженный во тьму веков Рыцарский кабинет, некогда отделанный темными дубовыми панелями. Анфиладе парадных залов не хватило места по главному фасаду, пришлось передвинуть их в глубь квартала.

Рыцарский кабинет (конференц-зал)

Остатки Рыцарского кабинета все еще в состоянии поведать нечто о средневековой архитектуре. Исчезли со стен оружие, доспехи, дубовые

панели, витражей тоже нет. И все же кое-какие принципы готики можно объяснить, используя вместо слайдов окна, — как будто кто-то предвидел, что в этом зале будут когда-нибудь читать лекции и искусствоведам тоже. Так и слышится под сводами: «Посмотрите направо, вы видите три готических окна, хотя и созданных в XIX веке, но точно следующих идее многократного повторения в разных масштабах одной и той же формы стрельчатой арки, где-то прямой, а где-то уже искривленной, наподобие рыбьего плавника. Это, дорогие коллеги, уже поздняя готика…»

Опоры оранжереи

Тонкие металлические колонны, словно загнанные в стену дома в ходе очередной перестройки и затерянные в недрах квартала, это все, что осталось от оранжереи, устроенной над конюшнями. Новаторские для своего времени конструкции — в ту пору перекрытия большинства городских домов были деревянными, — они гарантировали легкость и пожароустойчивость стеклянных стен и крыши зимнего сада. Немало и другого железа разбросано по разным закоулкам старинного дома: где-то оконные щеколды, где-то лестничные перила, где-то остатки стеклянного колпака, обеспечивавшего верхний свет.

Коллекционер

У истоков кушелевской галереи стоял отец Николая и Григория, государственный контролер Российской империи граф Александр Григорьевич Кушелев-Безбородко, сын павловского адмирала. Его повышенный интерес к искусству в ущерб карьере раздражал отца, равно как и то, что при разделе имущества тетки, княгини Лобановой-Ростовской, он предпочел взять свою долю наследства картинами. Но ведь сам отец позаботился и о хорошем образовании для сына, и о длительной поездке за границу. Францию молодой граф посетил вскоре после падения Наполеона, когда там как раз разгорались художественные баталии классиков с романтиками, позднее коллекцию пополнили пейзажи барбизонцев: Руссо, Добиньи, Коро. Сыну своему Григорию Александр Григорьевич передал столь сильную любовь к искусству, что тот предпочел делам государственным, в которых отец его все же преуспел, занятия беллетристикой.

|

|

|

|

|

Лестницы

Прямая лестница — явление редкое даже для больших дворцов. Без поворотов, без площадок... Видимо, смысл ее — заставить посетителя поверить, что поднимался он совсем невысоко, отнюдь не на второй этаж, а так, всего на несколько ступенек выше, что неутомительно. Зато такая лестница занимала много места, по сути, целый зал. Слугам, напротив, полагалось карабкаться по неудобным винтовым лестницам, да еще с тяжелыми подносами или графинами в руках. В вестибюле этого особняка на всякий случай представлены оба типа, вот только винтовая лестница, спрятанная у самых входных дверей, предназначалась вовсе не прислуге, а посетителям своеобразного музея — мемориальной комнаты Александра II, созданной во дворце его вдовой княгиней Юрьевской. Посетители попадали туда через особый балкон, никого из жильцов своим присутствием не смущая.

|

Личный опыт

Полина Ермакова

редактор издательства «Арка» — об учебе в Европейском университете

|

Куда меня никогда не влекло, так это в аспирантуру. Ни заветные буквы PhD перед фамилией на визитке, ни гордость семьи, ни перспектива провести лучшие годы жизни младшим преподавателем на кафедре проблем изучения влияния суффикса на префикс не могли затмить уныние при мысли о навязанных шаблонных темах исследований, административной волоките и катастрофическом материальном положении. В 2006 году я узнала о Европейском университете (ЕУ), который предлагал иную модель постдипломного образования на

пяти факультетах: антропологии, истории, истории искусств, политических наук и социологии, экономики. В ЕУ, созданном в 1994 году, наконец-то стало возможно сочетать неведомый комфорт научной деятельности (приличные стипендии, доступ к электронным полнотекстовым базам всего мира) с непривычной русским аспирантам научной дисциплиной. Аспирантура превратилась из профанации научной деятельности с целью получения степени в увлекательную работу: на первом курсе у слушателей ЕУ по четыре лекции в день, включая субботу. Принципиальный настрой на междисциплинарность привел к созданию в ЕУ одиннадцати исследовательских центров, существенную часть работы

которых составляют прикладные исследования. Это Центр исследований модернизации, Центр экологической и технологической истории, Центр

антропологии религии и другие. Тому, кто с фонарем «ищет человека», советую поискать в ЕУ. Такой концентрации приятных лиц я не видела на родине больше нигде. Поступив на факультет истории искусств, я попала туда, где всегда мечтала оказаться: среди профессоров, которым «истина дороже», среди аспирантов, которые никогда не спрашивают «ну и что с того?», а всегда интересуются «так что же дальше?». Среди единомышленников и друзей, готовых и читать лекции, и писать диссертации, и делать открытия, и танцевать, и веселиться и балагурить.

Открытые семинары проходят в конференц-зале, бывшем Рыцарском кабинете

|