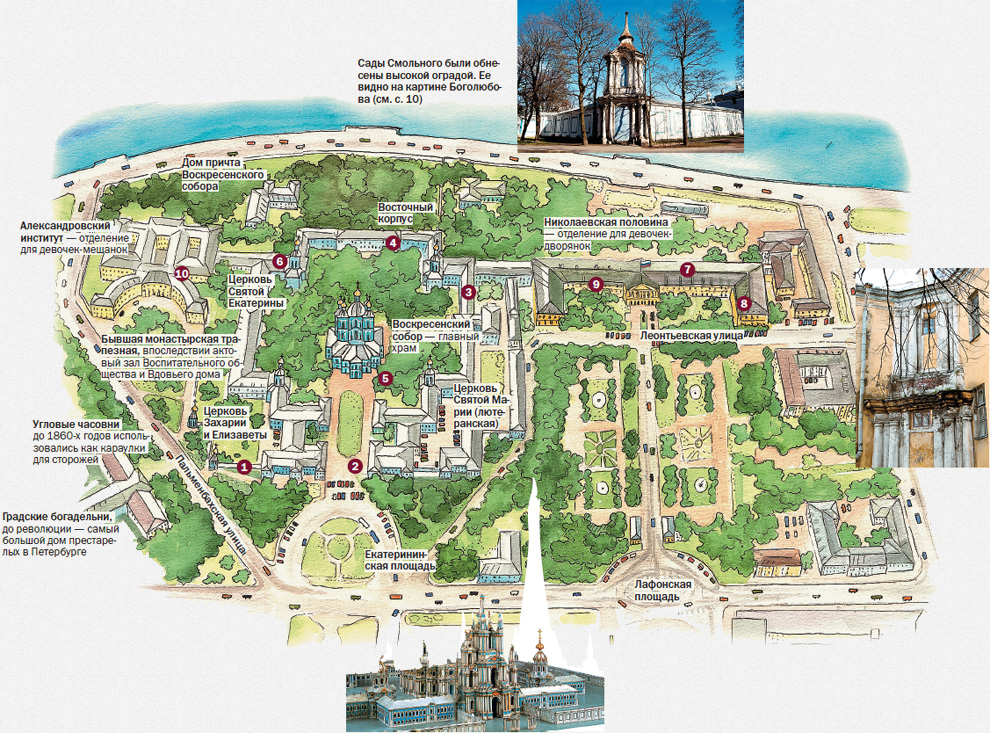

ри огромных здания в квартале, сегодня воспринимаемые как три самостоятельных комплекса — Александровский институт, Смольный монастырь и Смольный институт, — до революции принадлежали одному ведомству и были связаны между с собой. Войдя с Пальменбахской улицы (сейчас улица Смольного) на Мещанскую половину Воспитательного общества, можно было пройти насквозь монастырские корпуса, где размещался Вдовий дом, и попасть в «желтый Смольный», на Николаевскую половину, где воспитывались девушки из дворянских семей. Сегодня из бывшего монастырского каре, где учатся студенты университетских факультетов, в администрацию губернатора уже так просто не попадешь. Хотя здания по-прежнему соединены переходами, двери в них наглухо заперты.

К этому огромному комплексу относились и здания с другой стороны улицы Смольного, где сначала размещался Воспитательный дом, куда приносили «зазорных» младенцев, затем Градские богадельни — дома престарелых. Все эти благотворительные учреждения управлялись ведомством императрицы Марии. После революции Воспитательное общество было закрыто. Последние институтки в начале 1918-го выехали со своими учителями на юг, чтобы переждать неспокойное время в женских институтах Екатеринослава и Новочеркасска, где состоялся последний выпуск. В 1920-е эмигрировавшие преподаватели, классные дамы, бывшие выпускницы возобновили Смольный институт в Сербии. Большевики тем временем не только заняли «желтый Смольный» и мещанский Александровский институт, но и выселили постоялиц Вдовьего дома. Собор, реквизировав церковные ценности, закрыли в 1923 году. Лишь спустя полвека он открыл свои двери, но уже как отдел Музея истории города. Чтобы смонтировать экспозицию «Ленинград сегодня», пришлось убрать иконостас.

Что можно посмотреть сегодня? Во-первых, Смольный собор как выставочный и концертный зал. Поднявшись за 100 рублей на звонницы (238 ступеней, однако!), будете вознаграждены замечательными видами — не хуже, чем с Исаакиевского собора. В будний день в первой половине дня, если прикинуться студентом, можно попасть и в монастырское каре, окружающее собор. Коридоры, лестницы, залы, занимаемые ныне университетом, сохраняют остатки былого убранства. Штурмовать бывший штаб революции, прикидываясь кем угодно, бесполезно. Придется предварительно послать в музей Смольного официальное письмо от организации с именами экскурсантов, номерами их паспортов

и даже адресами регистрации. Иностранцев водят каждый день, россиян — лишь по выходным. Цена вопроса — 1000 рублей с группы. Разобраться до конца в хитросплетениях зданий и кто их занимает сегодня, невозможно, но некоторыми наблюдениями можем поделиться.

4. Восточный (Настоятельский) корпус

Построенный на месте Смольного дворца Елизаветы Петровны, Восточный корпус предназначался для игуменьи, точнее, для императрицы, если бы она все же решила на старости лет уйти в монастырь. Закончили его прежде других зданий Смольного и пышно украсили. К двум небольшим анфиладам в бельэтаже вела парадная лестница. Среди изящной барочной лепнины и сегодня можно разглядеть царские вензеля, гирлянды из цветов и фруктов, корону, повешенную на пальмовую ветвь, — символ мирного отречения от власти. Елизавета постригаться передумала, но эти покои оставались за «матерями отечества». Здесь останавливались и Екатерина II, и Мария Федоровна, когда приезжали в Смольный беседовать с воспитанницами. При Николае I в царских кельях разместили лазарет.

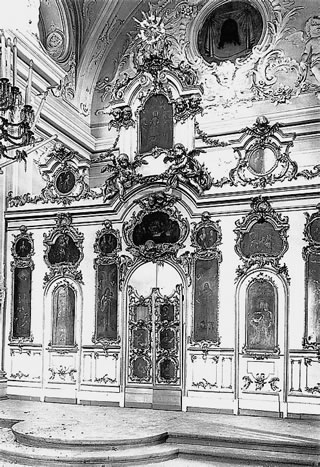

6. Угловые церкви

Воскресенский собор — самый грандиозный столичный храм XVIII века — освятили лишь спустя полвека после начала строительства. А до того смолянки и монахини имели несчастье наблюдать посреди своего двора не то руину, не то долгострой. Службы в то время проводились в угловых церквях. Монахини молились в церкви Захарии и Елизаветы, воспитанницы — в церкви Святой Екатерины. Церковь Святой Марии принадлежала лютеранской конфессии, к девочкам из католических и армянских семей священники приезжали специально. Религиозная терпимость была на высоте: в столовой после завтрака молитва «Отче наш» читалась сначала по-русски, потом на латыни, потом на немецком языке.

Иконостас церкви Святой Екатерины. 1928 год

8. Большой зал

Это первый большой зал эпохи классицизма в России, сопоставимый с творениями барокко. Чуть позже архитектор Доменико Квадри дополнит таким же залом Екатерининский институт на Фонтанке, позже появятся зал Дворянского собрания Поля Жако (Большой зал Филармонии) и зал университета Аполлона Щедрина, и только после этого — парадные

залы Зимнего дворца. Да дворцы и не нуждались в подобных масштабных помещениях, там важнее присутствие грандиозной лестницы или анфилады, а вот такие отдельные залы уместнее в каких-нибудь общественных сооружениях. Во всем Смольном это единственный полноценный интерьер, остро контрастирующий с темными коридорами, скромными

лестницами и убогими классами.

|

|

1. Ограда

План Смольного монастыря, напоминающего древнерусские крепости с угловыми башнями-церквями, — торжество замкнутости и закрытости. Почти крестообразный в плане собор заключен в крестообразный парадный двор. Вокруг него — хозяйственные дворы, причем их внешняя ограда тоже имела форму креста. Глухой забор с изящными башенками сохранился не везде, со стороны Невы он, например, «врос» в дом причта Воскресенского собора.

2. Непостроенная колокольня

Так как проблем со скученностью населения в России не было, ставить высотные рекорды в архитектуре здесь никто не стремился. Но с приездом зодчих из тесной Европы все изменилось: уже в царствование Ивана III в Московском Кремле появилась высокая итальянская кампанила. Итальянец петровского времени Доменико Трезини построил в цитадели новой столицы башню со шпилем, превышающую колокольню в Москве. И Растрелли решил не отставать от соотечественников, предложив Елизавете побить и этот рекорд, — колокольня Смольного должна была иметь высоту 166 метров. Но в итоге от нее отказались, а когда в советское время перед собором расчистили перспективу по Шпалерной, получилось нечто вроде гигантской тени от несуществующего небоскреба XVIII века.

3. Коридор-галерея

В монастырских корпусах Растрелли многое напоминает дворцовые залы, не случайно похожие галереи вокруг парадного двора зодчий устроил и в Зимнем дворце. Огромные окна делают их чуть ли не самой светлой частью постройки. Кваренги, напротив, спрятал коридоры в недрах своего здания, оставив только два окна по концам, — получилось очень мрачно, особенно если представить их себе в петербургские сумерки, без электричества и при строжайшей экономии свечей. Вот оно, настоящее лицо казенного дома, неважно, приюта или тюрьмы: бесконечные унылые, никуда не ведущие проходы… Зато классы и жилые комнаты располагались по обе стороны от коридора, тем самым кубометры пространства использовались эффективнее.

Галерея Восточного корпуса. 1900-е годы

5. Решетка

Автором массивной решетки у собора является Василий Стасов, который заканчивал строительство храма и реконструировал старые монастырские корпуса. Хлебные колосья,

виноградные листья и грозди — это не только символы хлеба и вина, причастия, тела и крови Христовой, в них еще читается девиз Смольного института. При Екатерине он звучал так: «Тако вызревают». Ее невестка, императрица Мария Федоровна, отредактировала его, получилось «Посети виноград сей».

7. Вдовий дом

Хотя Джакомо Кваренги и считал себя последователем Андреа Палладио, итальянского зодчего XVI века, строгая манера которого стала необычайно актуальной в век Просвещения, ни в Италии, ни где-либо еще в Европе зданий такого масштаба и с настолько суровыми фасадами не найти. Зодчие в ту пору охотно проектировали грандиозные форумы и дворцы, а то и целые города. Но другое дело — идея придать чему-то столь утилитарному и обыденному, как приют или богадельня, расположенная на городских задворках,

черты исключительной монументальности и величия. Такое мало кому могло прийти в голову даже в эпоху классицизма. Причины появления этого здания-гиганта следует видеть,

наверное, в амбициях не зодчего, но его заказчиков: царя Александра и его матери, вдовствующей императрицы, проявившей столь щедрую заботу о других вдовах, для которых и

строился будущий Смольный институт. Как в случае с иными памятниками имперского строительства, здесь главная составляющая — эффектный фасад, а что творится за его прекрасными стенами, уже никого не интересовало.

Карл Беггров. Визит императрицы в Смольный институт. 1860-е годы

Встреча воспитанниц с родственниками. Фото Карла Буллы

|

|

|

|

|

|

Личный опыт

Сергей Полотовский

переводчик — об учебе в Смольном

|

Слева от собора, в бывших монастырских кельях, располагается самой молодой факультет СПбГУ, известный по аббревиатуре МО: международных отношений. Прибавление университетская номенклатура получила в 1994 году благодаря Анатолию Собчаку. Позже уже проигравший выборы и немедленно попавший в опалу экс-мэр прочел здесь лекцию престижа, что со стороны декана Константина Худолея выглядело нешуточной фрондой по отношению к новой администрации Яковлева и данью отцу-основателю.

Несмотря на название, дурманящее воображение родителей и абитуриентов, факультет решительно не составил конкуренции МГИМО. Никакой разнарядкой на работу в ООН или российское посольство в Лондоне здесь и не пахло. Однако благодаря энергии 1990-х установилась традиция, по которой один, а то и два студента за счет Европейского союза

отправляются в Колледж Европы в Брюгге на полноценную годовую магистерскую программу. Формально претендентов отбирают со всей необъятной страны, но в моем случае, в 1997-м, комиссар Колледжа обратился к десяти смольнинцам-магистрантам: «Кто знает английский, французский — шаг вперед». Знающих оказалось двое, мы и поехали. Основанный на преподавательской базе истфака, факультет сразу встроился в университетский топ. Видные политики и политологи, оказавшись в Петербурге, как правило, заезжают сюда встретиться со студентами. Для дня рождения факультета снимается что-нибудь огромное и дорогое, в мои студенческие годы как-то раз это были «Голливудские ночи» на Невском. В какой-то степени факультет МО выполняет функцию альтернативного филфака, то есть места, где хорошо если не учиться, то провести студенческие годы в надежде на новые связи. Минус языки, плюс история.

Длинные сводчатые коридоры опоясывают все монастырское каре

Личный опыт

Александра Соколова

воспитанница благородной половины Смольного — о соседках-«мещанках»

|

Вторая половина института формально считалась равноправной, но — для девочек из семей почетных граждан, именитых купцов, фабрикантов, священников, чиновников, то есть не дворян… Устроители назвали ее Мещанской, и хотя после переименовали в Александровскую, было поздно. Иначе как «мещанками», мы уже не называли своих однокашниц — кухня у нас была общая. В то время как мы два раза в год ездили кататься в придворных каретах с парадным эскортом офицеров, «мещанкам» экипажей не присылали и кататься никуда не возили. Не возили их и во дворец для раздачи наград, не брали во двор фрейлинами, не было у них ни экзаменов в присутствии коронованных особ, ни «императорского бала», на котором с нами танцевали великие князья. При встрече с любой из нас «мещанка» должна была первой отвешивать почтительный реверанс, а уж затем отвечали реверансом ей. На службах в церкви они стояли на своей стороне вместе с нашими нянечками, кухарками и другими служанками. Даже сад, куда мы ходили гулять, был разделен на две половины. Зимой сквозь щели в заборе они могли видеть, что только для нас выстилали аллеи досками, чтобы юные аристократки «не обожгли» ноги о снег. <…>

Но в день выпуска экипажи у подъезда разнились как наша, увы, уже не форменная, из скромного камлота, одежда. Одних из нас ливрейные лакеи облачали в соболя, другим подавались меха по-дешевле — рыжие лисьи, сурковые и даже заячьи. Катеньке Н. помогли надеть простенькое, на вате, пальто, купленное на выходное пособие, и подали

платок… Ее отец, дворянин-однодворец, по одежде и внешности уже совсем обычный крестьянин, пришел к выпуску дочери пешком из Черниговской губернии. Почти слепой, он дрожащими от волнения руками обнял ее и в растерянности все целовал ее, плачущую от жалости и к нему, и… к самой себе. <…>

И уже было направил к ним свою повозку извозчик, как вдруг, загородив дорогу «ваньке», подкатила роскошная, запряженная четверней вороных, карета. Обдав из-под соболей эту дворянскую семью горделивым взглядом, прошла к карете выпускница-«мещанка». Ей полагалось бы садиться в экипаж на своей половине, но она, дочь известного миллионера-

фабриканта, хоть под конец брала верх над аристократками-николаевками. К счастью, на другой день о Катенькином «будущем» стало известно императрице, и девушка была возвращена в Смольный учительницей рукоделия.

9. Квартира Ленина

Когда-то здесь (на втором этаже) проживала одна из классных дам, потом комнату подготовили для главы Совнаркома, сменившего перед тем бесконечное число подпольных адресов. Появившись в Смольном накануне переворота, Ленин остался в нем до марта 1918-го. Первое время спать ему пришлось прямо в рабочем кабинете, пока не переоборудовали отдельную квартиру. Следующий адрес вождя — уже Кремль, но так как поначалу было неясно, надолго ли переехало в Москву советское правительство, квартиру берегли, а затем создали в ней музей, существующий доныне. Напротив, рабочий кабинет на третьем этаже был восстановлен только в 1970-е. Ему придали черты «идентичные натуральным», то есть с предметами «из той эпохи», которые, однако, никакой памяти о вожде не хранили. Квартира же и сейчас способна поведать о многом: кому-то — о скромном быте Ленина, кому-то — о столь же скромном быте классных дам, жилище которых чрезмерная высота потолков делает особенно неуютным.

10. Отхожие места

В таких лестничных выступах, на максимальном удалении от жилых помещений, в Мещанском институте были устроены удобства.

|