|

Слово редактора

Анна Петрова

о названии, прилипчивом,

как смола |

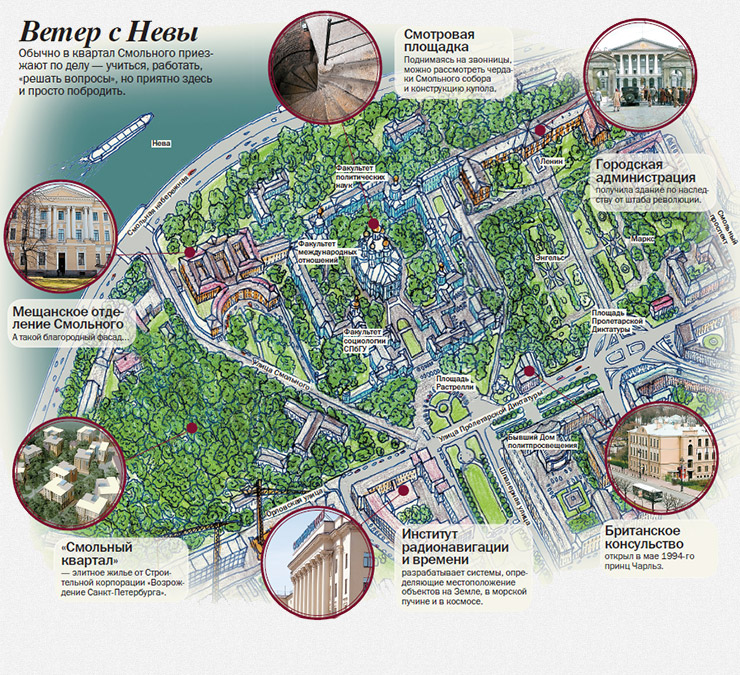

«Надзиратель» уже не раз возвращается к кварталу вокруг Смольного, и, рассказав про благородных девиц, большевиков, Растрелли и Кваренги, Кикины палаты и гимназию имени принцессы Е. М. Ольденбургской (см. № 34 и 64), приходится проверять на «текстообразующность» другие сюжеты. Вот, например, что представлял Смольный двор, устроенный на

этом месте, как писал первый историк Петербурга Андрей Богданов, «с первоначалия до 1733 года»? Выкуривали ли там смолу в земляных печах, укладывая сосновые пни и щепу конусом, чтобы при высокой температуре без доступа воздуха древесный сок стекал в специальные емкости? Или только хранили? Смолили-то суда, чтобы уберечь их от гнили, непосредственно на верфях, Охтенской и Адмиралтейской. Может быть, на Смольном дворе растапливали смолу в больших котлах и пропитывали ею корабельные канаты? А может, попутно еще и деготь добывали? Недаром Дегтярный двор (от него сохранилось название Дегтярной улицы) был по соседству. Но… не понять, упоминается лишь, что «лежала там смола, приготовляемая на весь корабельный флот, и огорожен он (двор. — Прим. ред.) был палисадником». Ясно только, что за тридцать лет название прилипло к местности накрепко и перешло впоследствии и на первую русскую женскую школу, и на штаб революции. Поскольку язык фиксирует сначала массовое употребление и лишь потом частности, в словаре Даля (1863) первое значение слова «смолянка» — бочка со смолой, и лишь седьмое — «воспитанница Смольного монастыря». Кстати, почему монастыря, а не института? Ведь монастырь открылся одновременно с Воспитательным обществом, и монахини сначала лишь ухаживали за больными, а преподавали девицам — музыку, танцы, этикет и даже астрономию — светские педагоги. Во времена Даля уже и монастыря никакого не было, а воспитанниц с полвека как переселили в новое, специально построенное здание-казарму. Но, наверное, опять форма (образ) сильнее содержания: строился комплекс как монастырь, первых институток заселили в кельи, да и воспитывали их в монашеской строгости, почти без контактов с внешним миром. Получились не монашки, но монастырки, «богатырки XVIII века». Правда, после 1917 года слово «Смольный» настолько резко поменяло семантику и новый — «революционно-ленинский» — образ так настойчиво впечатывали в сознание советских граждан, что сегодня в Толковом словаре русского языка сначала

идет Смольный как штаб революции и место проведения Второго Всероссийского съезда Советов, а уж потом Смольный — как монастырь, творение Растрелли.

|

|

|

|

|