|

|

Прозаик Дмитрий Григорович (1822-1900).

Фото С. Левицкого, 1855 г. |

В 1839 г. или в начале сорокового года находились мы в рекреационной зале; вошел в нее дежурный офицер Фермор, придерживая в руках пачку тоненьких брошюр в бледно-розовой обертке. Предлагая нам покупать их, он рассказывал, что автор стихов, заключавшихся в брошюрах, молодой поэт, находится в стесненном денежном положении. Брошюра имела такое заглавие: «Мечты и звуки», имя автора заменялось несколькими буквами. Это происходило в самый разгар моего литературного увлечения.

Один из моих товарищей Тамамшев, племянник Фермора, знаком был с поэтом; он сообщил, что настоящее имя поэта Некрасов, и обещал свести меня к нему в первый свободный праздник. Можно себе представить, как радостно было принято предложение. Мы отправились в первое воскресенье. Что)то похожее на робость овладело мной, когда мы стали подходить к дому, где жил Некрасов. Дом этот находился на углу Колокольной улицы и Дмитровского переулка; надо было проходить через двор и подняться по черной лестнице. На звон дверь отворил нам слуга, довольно чисто одетый; мы вошли в небольшую светлую прихожую, перегороженную стеклянною перегородкой, за которой помещалась кухня. В следующей комнате, довольно просторной и светлой, бросался прежде всего в глаза беспорядок; подоконники, пол, кровать, небольшой стол были завалены ворохом бумаг, газет и книг; на одном из подоконников из-под газет выглядывало несколько тарелок. Нас встретил молодой человек среднего роста, худощавый, говоривший глухим, сиплым голосом; он был в халате; на голове его красовалась шитая цветными шнурками ермолка, из-под которой свешивались длинные, жиденькие волосы каштанового цвета. По странному сцеплению случайностей и аналогий в том самом доме, на углу Колокольной и Дмитровского переулка, где жил Некрасов, помещалась пятнадцать лет спустя, в бельэтаже, редакция журнала «Современник», которого Некрасов был тогда полным хозяином. Около этого времени в иностранных книжных магазинах стали во множестве появляться небольшие книжки под общим названием «Физиологии», каждая книжка заключала описание какого-нибудь типа парижской жизни. Родоначальником такого рода описаний служило известное парижское издание: «Французы, описанные сами собою». У нас тотчас же явились подражатели. Некрасову, практический ум которого был всегда настороже, пришла мысль начать также издавать что-нибудь в этом роде; он придумал издание в нескольких книжках: «Физиология Петербурга». Сюда, кроме типов, должны были войти бытовые сцены и очерки из петербургской уличной и домашней жизни. Некрасов обратился ко мне, прося написать для первого тома один из таких очерков. Согласившись, я долго не знал, на чем остановиться. Проходя раз в дождливый осенний день по Обуховскому (Московскому) проспекту, я увидел старого шарманщика, с трудом тащившего на спине свой инструмент. До этого еще мое внимание не раз приковывали эти люди – итальянцы по большей части, – добывающие таким ремеслом насущный хлеб. Попав на мысль описать быт шарманщиков, я с горячностью принялся за исполнение.

Писать наобум, дать волю своей фантазии, сказать себе: «И так сойдет!» казалось мне равносильным бесчестному поступку; у меня, кроме того, тогда уже пробуждалось влечение к реализму, желание изображать действительность так, как она в самом деле представляется, как описывает ее Гоголь в «Шинели» – повести, которую я с жадностью перечитывал. Я прежде всего занялся собиранием материала. Около двух недель бродил я по целым дням в трех Подъяческих улицах, где преимущественно селились тогда шарманщики, вступал с ними в разговор, заходил в невозможные трущобы, записывал потом до мелочи все, что видел и о чем слышал. Обдумав план статьи и разделив ее на главы, я, однако ж, с робким, неуверенным чувством приступил к писанию.

|

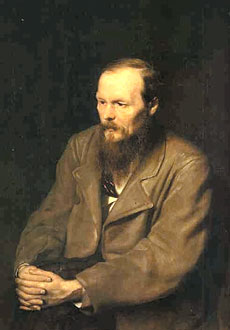

Портрет писателя Ф.М. Достоевского.

В.Г. Перов. 1872. |

Около этого времени я случайно встретился на улице с Достоевским, вышедшим из училища и успевшим уже переменить военную форму на статское платье. Я с радостным восклицанием бросился обнимать его. Я немедленно с воодушевлением рассказал ему о моих литературных знакомствах и попытках и просил сейчас же зайти ко мне, обещая прочесть ему теперешнюю мою работу, на что он охотно согласился. Он, по-видимому, остался доволен моим очерком, хотя и не распространялся в излишних похвалах; ему не понравилось только одно выражение в главе «Публика шарманщика». У меня было написано так: когда шарманка перестает играть, чиновник из окна бросает пятак, который падает к ногам шарманщика. «Не то, не то, – раздраженно заговорил вдруг Достоевский, – совсем не то! У тебя выходит слишком сухо: пятак упал к ногам... Надо было сказать: пятак упал на мостовую, звеня и подпрыгивая...» Замечание это – помню очень хорошо – было для меня целым откровением. Да, действительно: звеня и подпрыгивая – выходит гораздо живописнее, дорисовывает движение.

В течение этого времени я чаще и чаще виделся с Достоевским. Кончилось тем, что мы согласились жить вместе, каждый на свой счет. Дом, где мы жили, находился на углу Владимирской и Графского переулка; квартира состояла из кухни и двух комнат с тремя окнами, выходившими в Графский переулок; последнюю комнату занимал Достоевский, ближайшую к двери – я. Прислуги у нас не было, самовар ставили мы сами, за булками и другими припасами также отправлялись сами. Достоевский просиживал целые дни и часть ночи за письменным столом. Он слова не говорил о том, что пишет; на мои вопросы он отвечал неохотно и лаконически; зная его замкнутость, я перестал спрашивать. Я мог только видеть множество листов, исписанных тем почерком, который отличал Достоевского: буквы сыпались у него из-под пера, точно бисер, точно нарисованные. Раз утром (это было летом) Достоевский зовет меня в свою комнату; войдя к нему, я застал его сидящим на диване, служившем ему также постелью; перед ним, на небольшом письменном столе, лежала довольно объемистая тетрадь почтовой бумаги большого формата, с загнутыми полями и мелко исписанная. – Садись-ка, Григорович, вчера только что переписал, хочу прочесть тебе, садись и не перебивай, – сказал он с необычною живостью. То, что он прочел мне в один присест и почти не останавливаясь, явилось вскоре в печати под названием «Бедные люди». С первых страниц «Бедных людей» я понял, насколько то, что было написано Достоевским, было лучше того, что я сочинял до сих пор; такое убеждение усиливалось по мере того, как продолжалось чтение. Восхищенный донельзя, я несколько раз порывался броситься ему на шею; меня удерживала только его нелюбовь к шумным, выразительным излияниям; я не мог, однако ж, спокойно сидеть на месте и то и дело прерывал чтение восторженными восклицаниями.

Результат этого чтения более или менее известен читающей публике. История о том, как я силой почти взял рукопись «Бедных людей» и отнес ее Некрасову, рассказана самим Достоевским в его «Дневнике». Из скромности, вероятно, он умолчал о подробностях, как чтение происходило у Некрасова. Читал я. На последней странице, когда старик Девушкин прощается с Варенькой, я не мог больше владеть собой и начал всхлипывать; я украдкой взглянул на Некрасова: по лицу у него также текли слезы. Я стал горячо убеждать его в том, что хорошего дела никогда не надо откладывать, что следует сейчас же отправиться к Достоевскому, несмотря на позднее время (было около четырех часов утра), сообщить ему об успехе и сегодня же условиться с ним насчет печатания его романа. Некрасов, изрядно также возбужденный, согласился, наскоро оделся, и мы отправились. На стук наш в дверь отворил Достоевский; увидав подле меня незнакомое лицо, он смутился, побледнел и долго не мог слова ответить на то, что говорил ему Некрасов. После его ухода я ждал, что Достоевский начнет бранить меня за неумеренное усердие и излишнюю горячность; но этого не случилось; он ограничился тем только, что заперся в своей комнате, и долго после того я слышал, лежа на своем диване, его шаги, говорившие мне о взволнованном состоянии его духа.

|