|

|

| Ботанический институт. 1920-е гг. |

«Обитатели старой Петроградской стороны любили посещать Ботанический сад на Аптекарском острове. Аптекарский остров отделяет от Петропавловской стороны речка Карповка, вытекающая из Большой Невки, перерезывающая Петроградскую сторону, Лавальский парк и впадающая в Среднюю Невку. Когда-то процветавшая, Карповка измельчала, засорена благодаря Петропавловской больнице и вновь выстроенным домам, спускающим в нее нечистоты и отбросы, и летом издает зловоние.

На берегах ее сохранились пережитки богатых дач. Ботанический сад занимает огромную квадратную площадь, выходящую на Песочную улицу, Невку, Карповку и Аптекарский проспект. Густолиственные аллеи сада, населенные разнообразными представителями пород растительного царства, привлекали под свою тень преимущественно молодые парочки. Против главного входа раскидывался волшебный ковер однолетних цветов, с пальмами в центре, выносимыми на лето на воздух, красовалась кавказская флора; здесь же приютилось пробковое дерево. Ближе к Карповке возвышался тополь-исполин, по преданию посаженный основателем сада, предназначавшегося для произрастания аптекарских трав, Петром Великим; тополь был окружен решеткой с круглой скамейкой, на которой отдыхали посетители. В последнее время тополь подвергся тлению и пал, сломленный бурею.

|

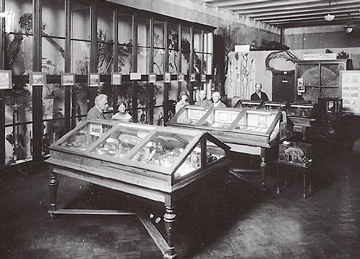

| Экспозиция в Ботаническом музее. 1931 г. |

|

|

Долго был директором сада Регель, живший в доме-дворце сада. Его сменил доктор ботаники А.Ф. Баталин. Новый директор задумал оживить сад публичными экскурсиями, которыми руководил сам профессор. Но эти экскурсии почему-то не привились. Быть может, потому, что публика не умела себя держать в Ботаническом саду: собиралась она во множестве и мяла траву и ломала кусты. Вскоре экскурсии прекратились. Потом начались популярные лекции по ботанике, которые происходили в зале дома директора. Несмотря на лето, публики собиралось много, лекции имели успех. Читали проф. Краснов, Монтеверде, Кузнецов, Танфильев. "Суждены нам благие порывы..." Лекции эти, по обыкновению горячо начатые, вскоре остыли и больше не возобновлялись. Лучший и обширнейший из европейских ботанических садов был предоставлен самой публике разбираться в нем. Одно неблагополучное лето грозило саду большой опасностью: в траве сада расплодились личинки, вползавшие по коре дерев на сучья и точившие листья. Чахотка вековых и редких деревьев была бы неминуема, если бы не своевременно принятые меры. Меры эти состояли в том, что нижние основания деревьев были вымазаны смолой, выше смолы дерево было опоясано широким слоем ваты; личинки, вымазавшись в смоле, запутывались в вате и гибли. Таким находчивым способом была предупреждена растительная катастрофа. Самый Аптекарский остров представлял собой цветущую дачную местность.

|

| Церковь Преображения. 1926 г. |

Красивой архитектуры церковь Преображения, построенная архитектором Тоном в 1845 году, теперь принадлежит лейб-гвардии Гренадерскому полку, содержит в себе иконы работы К.П. Брюллова – им написаны евангелисты и местные иконы – Спасителя и Богоматери. Является вопрос, каким образом работы знаменитого художника украсили скромную дачную церковь? На этот вопрос некоторый ответ дает дача гр. Сюзора, находящаяся на Аптекарском проспекте, вблизи церкви, теперь запущенная: дом обветшал, сад заглох, пруд измельчал и подернулся тиной, осколки художественных терракотовых статуй валяются в саду... Гр. Павел Юльевич, как мне сообщил архитектор Васильев, живший у него в доме, женат на дочери Александра Павловича Брюллова, архитектора, строителя Зимнего дворца после пожара, описанного В.А. Жуковским, и Михайловского театра, Софье Александровне. Весьма возможно, что Карл Павлович, гостя у брата на даче, нуждался в заработке или на досуге занялся по предложению товарища по академии художественной работой во вновь строящемся храме. Гр. Сюзор жив и здравствует и, быть может, не откажется разъяснить этот интересный вопрос. Прошлое Аптекарского острова не составляет исключения из общего правила и постепенно отходит в вечность. Громадные каменные здания Электротехнического института, Института экспериментальной медицины, фабрики, заводы превращают местность в заводско-промышленную».

|