|

|

| Артисы театра «Спартак». 1940 г. |

Идея «дома культуры» возникла в рабочей среде еще до революции. Многие заводчики устраивали при предприятиях клубы и театры для рабочих. При советской власти строительство домов пролетарской культуры приобрело программный характер. К десятой годовщине Октябрьской революции – 7 ноября 1927 года – открыли Дом культуры рабочих Московско-Нарвского района, впоследствии ДК им. Горького (пр. Стачек). В те же годы согласно «плану развития просветительных учреждений» построили еще пятнадцать домов культуры. Все они – яркие примеры архитектурного модернизма 1920-х годов, «адекватного» «Черному квадрату» Малевича или стихам Маяковского. Как правило, ДК строились по заказу какой-нибудь организации: заводов-гигантов («Электросилы», Кировского, «Большевика») или союзов промышленников (кожевенников, текстильщиков, металлистов и др.).

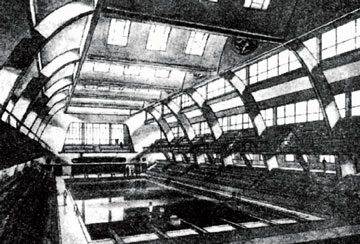

Инициатором перестройки «Спортинг-Паласа» и проведения конкурса на проектирование Дома культуры стал Л.О.С.П.К. – Ленинградский областной союз промысловых кооперативов. Конкурс был закрытым, и его текущая работа в прессе не освещалась. Согласно условиям необходимо было перестроить здание «Паласа» и восстановить большинство его развлекательных функций. Первую премию получили архитекторы Евгений Левинсон и Владимир Мунц, их проект был принят к строительству в 1930 году. В здании общей проходимостью 10 тыс. человек было размещено два театральных зала (на 2200, на месте бывшего скетинг-ринга, и 700 мест), два физкультурных зала, бассейн, библиотека (фонды которой были рассчитаны на хранение 150 тысяч книг), лекционные залы, учебные классы. Пространство Дома культуры было поделено на три функциональные части: театральную, физкультурную и клубную. Ранний советский театр грезил грандиозными представлениями, когда по сцене должны были двигаться сотни людей, лететь самолеты, плыть пароходы. Левинсон, в молодости работавший художником-декоратором для пролетарских театров Одессы, Винницы и других южных городов, отлично понимал специфику задачи. Он привлек к сотрудничеству театральных режиссеров, художников, техников сцены и других специалистов. Одним из результатов совместной работы стал проект плафона зала с просчитанными возможностями движения звуковых потоков. Акустические расчеты были сделаны профессором Беляевым. Уникальная осветительная система позволяла достигать самых необычных и качественных световых эффектов. Пульт главного осветителя располагался прямо перед просцениумом и был снабжен новейшим регуляторным управлением. Выполненный Левинсоном и инженерами проект потолка зала со встроенным осветительным оборудованием не имел аналогов в мире, однако так и остался проектом.

Интерьеры Дома культуры отличались качеством и художественной обработкой материала. При отделке использовались различные сорта полированного дерева: европейский и кавказский орех, разные виды березы, дуба. Стены зала были покрыты искусственным и естественным мрамором, колоны вестибюля выполнены из белого итальянского мрамора. Внешние объемы здания были определены при начальном проектировании.

|

|

Вытянутая по горизонтали вдоль Каменноостровского проспекта фасадная часть с большими остекленными площадями прерывалась сильным вертикальным акцентом пятидесятиметровой башни, в которой предполагалось разместить астрономическую лабораторию. Со стороны Малого проспекта к этой строго геометрической композиции примыкал полукруглый объем кинозала. С 1931 года архитекторами было создано несколько вариантов фасада. Самый первый, за который Левинсон и его коллеги получили первую премию, значительно отличался от того, что мы видим сегодня. Он был создан в строгой стилистике конструктивизма Ле Корбюзье. Гладкие плоскости стен, большие площади остекления, горизонтальные оконные проемы, точечные опоры, зрительно-раздвигающие пространство. В процессе вынужденных изменений исчезла строгая геометрия, сократилась площадь для открытых галерей первого этажа, гладкая штукатурка стен покрылась декоративными элементами. Эти изменения отражали поворот от авангардизма 1920-х годов к изобразительности и декоративности 1930-х. Аскетичность, использование абстрактных образов и техницизм авангардистов были уже неактуальны. Ар-деко, пришедшее на смену конструктивизму в Европе, совпало по времени с установкой на освоение классического наследия в Советском Союзе.

Первая очередь строительства была закончена в 1934 году: большой зал и выставочные помещения сдали в эксплуатацию. К 1938 году завершены помещения для клубной работы и учебные аудитории. Третья часть работ предусматривала завершение физкультурной части здания. В самую последнюю очередь должны были возвести пятидесятиметровую башню – главный акцент здания, без которого терялась искусно продуманная Левинсоном идея вертикали и горизонтали. Этот момент пока так и не настал.

Жизнь в Доме культуры бурлила всегда. До войны в здании размещались органы Союза промкооперации. Достижения промысловых кооперативов Ленобласти освещались на специальной экспозиции, а также на страницах журнала «Ленинградская промкооперация» и газеты «Трибуна» (редакции располагались тут же). Здесь устраивались новогодние елки и детские праздники книг. Первый из них организовал в 1935 году Самуил Маршак. Во время войны в ДК размещался госпиталь, но библиотека и кинотеатр продолжали работать. С 1941 года здесь располагался штаб 3-й Гвардейской дивизии народного ополчения, проходили боевые учения, отсюда уходили на фронт колонны добровольцев. В 1942-м в целях «борьбы со шпионажем» здесь же проходила перерегистрация паспортов блокадных жителей. После войны ДК стал подведомственной структурой Ленинградского Совета и именуется до сих пор Дворец культуры им. Ленсовета. Старшее поколение горожан, которое до сих пор называет его по старой памяти «Промкой», возможно, вспомнит всевозможные клубы знатоков, любителей кино, друзей Ленинграда, молодежи, народный хор, киностудию и Мюзик-холл Ильи Рахлина. К концу 1980-х годов здесь действовало 36 лекториев, народный университет, 18 клубов, 7 школ, 50 детских кружков.

|

| Проект бассейна. 1930–1931 гг. |

|