|

|

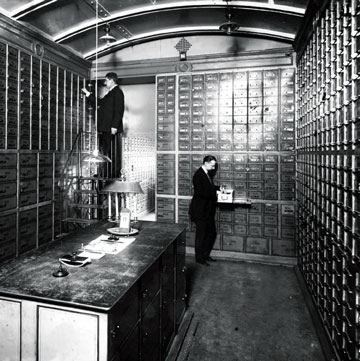

| Операционный зал Московского купеческого банка. Начало XX века |

На участке Невского проспекта от Михайловской до Садовой в XIX веке находились три банка, бывшие частями «несущей конструкции» национальной экономики, гарантами ее независимого и стабильного существования. Два из них – Волжско-Камский и Московский купеческий – связаны с именем Василия Александровича Кокорева (1817–1889). Сын мещанина Костромской губернии, не получивший систематического образования, он был одним

из самых богатых, умных, оригинальных и влиятельных людей своего времени. С 1830-х годов он регулярно публикует статьи по вопросам хозяйственной жизни страны. В 1850-е выступает с радикальными проектами экономических преобразований, в частности, им был разработан детальный проект крестьянской реформы, причем проведение выкупной операции планировалось через частный банк – так парадоксально гарантировались ее независимость и беспристрастность в условиях сословного государства, а также быстрота и эффективность, которых трудно было бы ожидать от государственных структур. Старообрядец и «истинно русский человек», близкий к славянофильству, он был одновременно радикалом-экономистом и технократом, считая примером для подражания Англию, в то время лидера мирового технического и экономического развития. На его похоронах говорили, что он – «русский Ротшильд», и не только по величине состояния (в сорок пять лет он уже нажил больше восьми миллионов – неслыханное дело!), а по статусу. Кокорев был лидером деловых кругов, во многом определявшим стратегию экономического развития страны; на него надеялся Александр III и поддерживал против Ротшильда и еврейских банков.

Несомненно, главным детищем Кокорева был созданный в 1870 году ВолжскоКамский коммерческий банк. Его статус и деятельность были уникальны среди прочих русских финансовых банков, абсолютное большинство которых было деловыми или спекулятивными, с малым числом филиалов или вовсе без них, с оборотным капиталом, который формировали главным образом корреспонденты. Эти банки направляли свои активы в спекуляции ценными бумагами и учредительство; Волжско-Камский, выполняя завет Кокорева – через вклады «впитывать национальные накопления и кредитовать ими торгово-промышленный оборот страны», – сформировался исключительно как депозитный, наподобие «Лионского кредита». Он последовательно занимался размещением ценных бумаг среди своей клиентуры и предоставлял оборотные капиталы торговле и промышленности, главным образом в виде учета векселей и ссуд. Волжско-Камский и его владельцы стояли особняком, не входя почти ни в какие корпоративные отношения; контакты менеджеров этого банка с группой деловых учреждений Петербурга были сведены до минимума, а личного общения с их директорами, по-видимому, не существовало.

|

|

Другим важным проектом Кокорева был основанный в 1864 году и приступивший к ведению операций в 1866-м Московский купеческий банк, ставший одним из крупнейших в стране. Основное предназначение банка было кредитовать промышленность на более мягких, чем ранее, условиях (нормальной ставкой у московских ростовщиков считалось 25–30 и даже более процентов – и это при стабильной валюте и практически нулевой инфляции!). Уникальность его заключалась в том, что он был организован не в качестве акционерного общества, а как товарищество на паях. Основу его капитала составляли крупные именные паи.

Таким образом практически была сведена на нет возможность скупки акций внешним оператором, тем более – перехода контрольного или влиятельного пакета в чужие руки. Банк действительно контролировался Советом, состоявшим из влиятельнейших московских промышленников; Правление было всего лишь группой наемных технических исполнителей. В самом начале деятельности, еще при проведении переговоров об основании, банк столкнулся с мощным противодействием – почти половина учредителей (42 из 113) отказалась от участия, – но положение спасла поддержка Государственного банка. Как и Волжско-Камский, Московский купеческий предоставлял промышленные кредиты, крайне неохотно влезая в учредительство (исключение – лишь участие обоих банков в железнодорожных консорциумах 1890%х годов, крайне необходимых для развития промышленной и военной инфраструктуры страны). Оба банка благодаря такой политике оставались практически неуязвимы во время кризисов; правилом было: важна не предполагаемая верная возможность взять 65 процентов, а некоторая – потерять 35. Территориально между Волжско-Камским и Московским купеческим располагался основанный в 1872 году в Екатеринбурге Сибирский торговый банк. По составу учредителей и организационно он объединял петербургские и уральские интересы: Совет его состоял из восьми членов в столице и четырех в Екатеринбурге, поэтому в 1899-м правление было перенесено в Санкт-Петербург. Первоначально предполагалось, что банк будет заниматься в основном кредитованием горной промышленности Урала, Сибири и Дальнего Востока, однако постепенно сфера приложения усилий сместилась в сторону торговли. В совет входили крупные уральские горнозаводчики, связанные с аристократической правя щей элитой империи (генерал-адъютант граф П. А. Шувалов, генерал-майор П. П. Дурново), а также барон Г. Гинцбург, золотопромышленник Н. Д. Бенардаки и Л. М. Розенталь. В начале XX века контроль над банком оспаривался сыном бывшего директора Альберта Михайловича Соловейчика Михаилом и входившими в состав правления его родственниками Э. С. Манделем и М. Л. Лунцем. Ю.С.

|

| В банковском хранилище. Начало XX века |

|