|

|

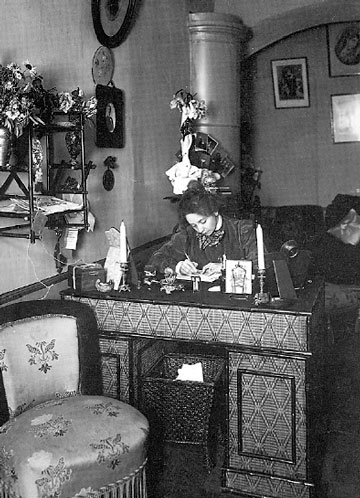

| Комедия «Шальная бабенка» из репертуара театра Сабурова. |

С самого начала «Пассаж» был задуман как центр «элегантной торговли и элегантных променадов», где блестящая публика делает покупки, прогуливаясь и созерцая модные туалеты в витринах. «Пассаж» как магазин с полуторавековой непрерывной традицией, вполне достоин звания «городского культурного достояния» – в целом мире таких найдется немного, – но этот титул подтверждается еще и огромной художественной – театральной, литературной и даже научно-академической – историей. Уже первый проект Стенбок-Фермора предполагал устройство здесь театрального зала, зимнего сада, ресторана и помещений для выставок.

Эти проекты – отнюдь не прекраснодушные просветительские грезы, они часть продуманной бизнес-стратегии. Состоятельная дореволюционная петербургская публика была вовсе не так проста, подавляющая ее часть (аристократия, высокооплачиваемая тогда интеллигенция) отлично образованна, и, чтобы завлечь ее в магазин, было недостаточно одной лишь товарной рекламы, требовалось нечто большее, желательно связанное с художественными и интеллектуальными запросами. Постепенно все идеи основателя (кроме сада) воплотились в реальность. С конца 1850-х концертный зал «Пассажа» приобретает огромную популярность как место, где проходят концерты (стилистический и жанровый диапазон их огромен – от романсов и выступлений цыганского хора до Легара, Монюшко, Римского-Корсакова), литературные вечера (в них участвуют Тургенев, Некрасов, Бенедиктов, Гончаров, Достоевский, Островский, Полонский, Писемский) и даже читаются циклы лекций, подготовленные университетской профессурой. Чтобы попасть на лекцию или концерт, необходимо было пройти через все торговые помещения – так «приручалась» перспективная образованная публика. В это время всеобщего позитивистского культа науки расцветает «лекционный жанр», он становится сопоставимым по популярности с нынешними выступлениями юмористов, возникает даже профессия гастролирующего по провинции лектора, зарабатывающего на жизнь публичными выступлениями на разнообразные темы. Другой экзотический сегмент «шоу-бизнеса» столетней давности – выставки, привлекающие к себе огромное внимание, как художественные (в «Пассаже», например, проходили выставки Общества русских акварелистов), так и промышленные (в 1906 году здесь состоялась Первая международная художественно-промышленная выставка кож, мехов, перьев, пуху и продуктов из них»). Тут же некоторое время существовал зверинец (описанный Достоевским в рассказе «Крокодил. Необыкновенное происшествие, или Пассаж в “Пассаже”»).

|

|

И все же важнейшим из искусств в этот период является театр. Время от времени на сцене концертного зала разыгрывали спектакли любительские труппы, а после отмены императорской монополии на профессиональную театральную деятельность сцена «Пассажа» все чаще арендуется различными театрами, не имевшими своего постоянного помещения. Самым известным из них, несомненно, был Новый драматический театр Веры Комиссаржевской, проживший здесь полтора сезона в 1904–1906 годах, – после скандального запрета и снятия со сцены «Дачников» Максима Горького контракт пришлось разорвать. В 1906–1913 годах на сцене пассажного театра гастролируют частные труппы, в том числе венская оперетта. С 1913-го по 1929-й тут находился частный театр Симона Сабурова (в 1925 году переименованный в Театр комедия), с Еленой Грановской и Степаном Надеждиным, игравшими главные роли. В 1930-е здесь располагался филиал Госдрамы, Театрстудия Сергея Радлова. В блокаду этот театр (получивший название Театра им. Ленсовета) ставил спектакли вплоть до самого конца кошмарного января 1942 года. В 1944-м из Театра комедии в здание «Пассажа» была переведена труппа Блокадного театра – единственного, ставившего спектакли в блокированном городе. С тех пор театральная жизнь в «Пассаже» больше не прерывалась, именно к этой труппе, созданной в 1942 году В. А. Мичуриной-Самойловой и Б. А. Гориным-Горяиновым, восходит по прямой родословная существующего ныне на пассажной сцене Государственного академического драматического театра им. В. Ф. Комиссаржевской, получившего такое название в 1959 году.

|

| В. Ф. Комиссаржевская. 1900-е гг. |

|