|

|

| Дом Елисеевых.1900-е годы. Фасад с Невского |

Русская художественная жизнь начала ХХ века едва ли не самая революционная и передовая в Европе. Она устремлена в будущее, ее любимое слово – «новое»; в культурной памяти следующих поколений она ассоциируется с понятием «авангард». Не случаен энтузиазм, с которым приняли революцию практически все ее главные деятели.

«Отречемся от старого мира» – не политический, а художественный лозунг; революционная власть – власть художников, и наоборот. Потому: «слушайте музыку революции». У советской власти в ее начальный период – особенные отношения с искусством. Известны поразительная глухота, отсутствие вкуса и невосприимчивость Ленина. С другой стороны, известны его умение искать и находить союзников – поэтому в голодном Петрограде 1918-1921 гг. художников и писателей хоть не баловали, но давали работать и не давали умирать.

Так появились Дома творчества в бывших дворянских усадьбах, так в доме Елисеевых на Мойке, 59, по инициативе Горького возник знаменитый Дом искусств (ДИСК). Один из участников коммуны – Владислав Ходасевич вспоминает:

«Культурная жизнь Петербурга сосредотачивалась вокруг трех центров: “Дома ученых”, “Дома литераторов” и “Дома искусств”, которые служили для некоторых прибежищами не только в отвлеченном, но и в самом житейском смысле. <…> Перед революцией в доме у Полицейского моста помещался Английский магазин, а весь бельэтаж со стороны Невского занимал банк, название которого не упомню, хотя это неблагодарно с моей стороны (почему – будет сказано ниже).

Под “Диск” были отданы три помещения: два из них некогда были заняты меблированными комнатами (в одно –

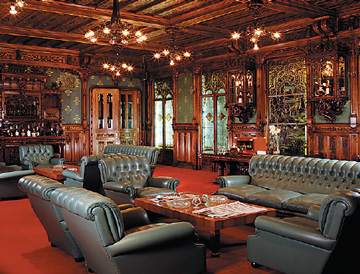

вход с Морской, со двора, в другое – с Мойки), третье составляло квартиру домовладельца, известного гастрономического торговца Елисеева. (Ходасевич путает банкира Степана Петровича Елисеева и его племянника Григория Григорьевича Елисеева. – Ред.) Квартира была огромная, раскинувшаяся на целых три этажа, с переходами, с закоулками, тупиками, отделанная с рыночной роскошью. Красного дерева, дуба, шелка, золота, розовой и голубой краски на нее не пожалели. Она-то и составляла главный центр “Диска”. Здесь

был большой зеркальный зал, в котором устраивались лекции, а по средам – концерты. К нему примыкала голубая гостиная, украшенная статуями работы Родена. Гостиная служила артистической комнатой в дни собраний; в ней Корней Чуковский и Гумилев читали лекции ученикам своих студий – переводческой и

стихотворной. После лекций молодежь устраивала игры и всяческую возню в соседнем зале. <…> К гостиной примыкала столовая, отделанная дубовой резьбой, с витражами и камином, как полагается. Обеды были в ней дорогие и скверные. Кто не готовил дома, предпочитал ходить в столовую “Дома литераторов”. Однако и здесь с пяти часов дня было оживленно: сходились сюда со всего Петербурга ради свиданий – деловых, дружеских, любовных. Тут подавали пирожные – роскошь военного коммунизма, погибель Осипа Мандельштама, который тратил на них все, что имел. На пирожные он выменивал хлеб, муку, масло, пшено, табак – весь состав своего пайка, за исключением сахара.

Пройдя из столовой вглубь мимо буфетной, попадали в ту часть “Диска”, куда посторонним вход был запрещен, в коридор выходили комнаты, занятые старшими обитателями общежития. Здесь жил князь Ухтомский, один из хранителей музея Александра III, арестованный и расстрелянный вместе с Гумилевым, из своей комнаты в кухню и обратно шмыгала с кастрюлечкой М. Врубель, сестра художника. Жил еще в том коридоре Аким Волынский, изнемогавший в непосильной борьбе с отоплением.

Центральное не действовало, а топить буржуйку сырыми петросоветовскими дровами он не умел. Иногда целыми днями лежал он у себя на кровати в шубе, огромных калошах и в меховой шапке, которой прикрывал стынувшую лысину. Над ним по стенам и потолку, в зорях и облаках, вились, задирая ножки, упитанные амуры со стрелами и

гирляндами – эта комната некогда была спальней г-жи Елисеевой. По вечерам, не выдержав, убегал он на кухню вести нескончаемые беседы с сожителями, а то и просто с Ефимом, бывшим слугой Елисеевых. В паузах слышалось частое топотание копыт – это ходил по кафельному полу поросенок – воспитанник Ефима.

Коридор упирался в дверь, за которой была комната Михаила Слонимского – единственного молодого обитателя этой части “Диска”. Здесь всегда была постоянная толчея. В редкий день не бывали здесь Всеволод Иванов, Михаил Зощенко, Константин Федин, безвременно погибший Лев Лунц и семнадцатилетний поклонник Гофмана – начинающий беллетрист Вениамин Каверин. Тут была колыбель “Серапионовых братьев”, только еще мечтавших выпустить свой альманах. Тут происходили некоторые чтения, на которые в крошечную комнату набивалось человек по двадцать народу: сидели на стульях, на маленьком диване, человек шесть – на кровати хозяина, прочие – на полу. Сюда же в дни дисковских маскарадов (их было два или три) укрывались влюбленные парочки. Богу одному ведомо, что они там делали, не смущаясь тем, что тут же на трех стульях, не раздеваясь, спит Зощенко, которому больное сердце мешает ночью идти домой. Комната Волынского потому еще была так холодна, что примыкала к библиотеке, которая ничем не отапливалась. Книги были в ней холодны, как железо на морозе. Однако их было довольно много, и они были недурно подобраны, так что обитатели «Диска» наводили нужные справки, не выходя из дома.

|

|

Наконец, в том же коридоре помещалась ванная, излучавшая пользу и наслаждение. Записываться на ванну надо было у Ефима и ждать очереди приходилось долго, но зато очутиться в ней и смотреть, как вокруг по изразцовой стене над иссиня-черным морем носятся чайки, – блаженства этого не опишешь!

Спустившись на два этажа вниз по чугунной лестнице, можно было очутиться еще в одном коридоре, где день и ночь горела почерневшая электрическая лампочка. Правая сторона была глухая, а в левой имелись четыре двери. За каждой дверью – узкая комната в одно окно, находившаяся на уровне тесного, мрачного колодцеобразного двора. В комнатах стоял вечный мрак. Раскаленные буржуйки не в силах были бороться

с полуподвальной сыростью, и в теплом, спертом воздухе висел пар. Все это напоминало те зимние помещения,

которые в зоологических садах устраивают для обезьян. Коридор так и звался «обезьянником». Первую комнату занимал Лев Лунц, вероятно, она и сгубила его здоровье. Его соседом был Грин, автор авантюрных повестей, мрачный, туберкулезный человек, не водивший знакомства почти ни с кем и, говорят, занимавшийся дрессировкой тараканов.

Последнюю комнату занимал Всеволод Рождественский, в ту пору – скромный ученик Гумилева. Между Грином и Рождественским помещался Владимир Пяст, небольшой поэт, но умный и образованный человек, один из тех романтических неудачников, которых так любил Блок. Главным его несчастием были припадки душевной болезни, время от времени заставлявшей помещать его в лечебницу. <…>

Та часть “Дома искусств”, где я жил, была когда-то меблированными комнатами, вероятно низкосортными. К счастью, владельцы успели вынести из них всю свою рухлядь, и помещение было обставлено за счет бесчисленных елисеевских гостиных: банально, но импозантно. Сами комнаты, за немногими исключениями, отличались странностью формы. Моя, например, представляла правильный полукруг, (Ходасевич занимал угловую комнату с видом на Полицейский мост. – Ред.). Соседняя комната, в которой жила художница

Щекотихина (будущая жена Ивана Билибина), была совершенно круглая, без единого угла. Комната Михаила Лозинского, истинного волшебника по части стихотворных переводов, имела форму глаголя, а соседнее с ним обиталище Осипа Мандельштама представляло собою нечто столь же фантастическое и причудливое, как и он сам, это странное обаятельное существо, в котором податливость уживалась с упрямством, ум с легкомыслием, замечательные способности с неспособностью сдать хоть один университетский экзамен, леность с прилежностью, заставлявшей его буквально месяцами трудиться над одним неудающимся стихом, заячья трусость – с мужеством почти героическим. Не любить его было невозможно, и он этим пользовался с упорством маленького тирана, заставлявшего друзей расхлебывать свои многочисленные неприятности. Свой паек он тотчас выменивал на сладости, которые поедал в одиночестве. Зато в часы обеда и ужина он появлялся то там, то здесь, заводил интереснейшие беседы и, усыпив внимание хозяев, вдруг объявлял: “Ну, а теперь будем ужинать!” Достоинством нашего коридора было то, что там не было центрального отопления, в комнатах стояли круглые железные печи доброго старого времени, державшие тепло по-настоящему, а не так, как буржуйки. Растапливать сырыми дровами было нелегко, но тут выручал нас банк. Время от времени в его промерзшие залы устраивались экспедиции за картонными папками от регистраторов, которых там было неслыханное количество. Регистраторы служили чудесной растопкой, как и переплеты копировальных книг. Папиросная бумага, из которых эти книги состояли, шли на кручение папирос. Этой бумагой “Диск” снабжал весь интеллигентский Петербург. На нее же можно было выменять пакетик махорки у девчонок, торговавших ею у Гостиного. <…>

Вернемся еще раз в елисеевскую квартиру. Было в ней несколько комнат, расположенных в разных этажах. Из главного коридора наверх шла деревянная лестница в верхний этаж... Поднявшись по ней и миновав нечто вроде маленькой гимнастической залы, попадали в бывшую спальню домовладелицы, занятую Виктором Шкловским. Этажом ниже в мрачной комнате, отделанной темным дубом, жила баронесса В. И. Икскуль, к которой не всем был доступ, но которая умела угостить посетителя и хорошим чаем, и умной беседой… В противоположном конце квартиры имелась русская баня с предбанником; при помощи ковров ее превратили в уютное обиталище Гумилева. По соседству находилась большая холодная комната Мариэтты Шагинян, к которой почему-то зачастил старый седобородый марксист Лев Дейч. “Я его учу символизму, – говорила Мариэтта, – а он меня марксизму”. Кажется, уроки Дейча оказались более действенны.

Так жил «Дом искусств». Как всякое общежитие, не чужд он был сенсаций и дел, склок и сплетен, но жизнь, в общем, была достойная, внутреннее благородная, проникнутая подлинным духом творчества и труда. Потому-то и стекались к нему люди со всего Петербурга – подышать его воздухом и просто уютом, которого лишены были многие. По вечерам зажигались многочисленные огни в его окнах – некоторые были видны с Фонтанки – и весь он казался кораблем, идущим сквозь мрак, метель и ненастье. За это Зиновьев его и разогнал осенью 1922 года».

Впоследствии в доме Елисеева разместился Партийный клуб.

|

| Бывшая столовая Елисеевых. Ныне Сигарная гостиная «Талион-Клуба». Современное фото |

|