|

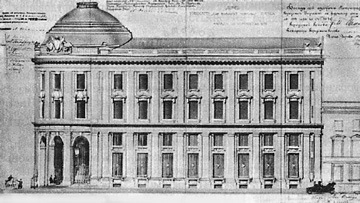

Серая громада Университета технологии и дизайна на углу Кирпичного переулка и Большой Морской эффектно замыкает перспективу улицы, образуя «второй план» Невского проспекта. В начале прошлого века этот участок приобрел Русский для внешней торговли банк. В 1913 году был объявлен архитектурный конкурс, в котором приняли участие видные зодчие: Федор Лидваль, Мариан Перетяткович, Мариан Лялевич, Иван Фомин и др. Окончательный проект правление банка заказало члену жюри – Леонтию Бенуа. Мудро воспользовавшись лучшим из всего представленного на конкурс, он составил вариант, который был одобрен в апреле 1915-го. Вход с угла, четыре высоких этажа, строгий фасад, над входом на углу – купол. К 1917 году постройку возвели в кирпиче, но оштукатурить и подвести под крышу не успели. Недостроенный дом до конца 1920-х служил пристанищем беспризорников и кошек, за что окрестные жители прозвали его «Кошкин дом».

В конце 1920-х здание было отдано Текстильному институту, только что отделившемуся от Технологического. К 1929 году его достроили по проекту Льва Руднева и Якова Свирского. По сути, доделка здания была архитектурной декорацией почти готового объема. Это любопытный и несколько запоздалый пример пролетарской классики первых послереволюционных лет, которой в реализованном виде совсем немного: пропилеи Смольного, ансамбль сквера Марсова поля – вот, пожалуй, и все. Есть еще пролетарское барокко Кузнечного рынка, а остальное – лишь проекты, гигантские утопии И. Фомина, А. Белогруда, В. Щуко, раннего Н. Троцкого. Что удивляет прежде всего: вокруг конструктивизм, сталинским ампиром еще и не веет, а тут – такая упрощенная неоклассика. Сегодня бы такую архитектуру назвали контекстуализмом, никакого подстраивания или стилизации, без нелепостей – просто и ясно. Окружение уважено, и честь соблюдена.

Архитектора Льва Руднева помнишь по памятнику жертвам революции на Марсовом поле (1919), Московскому университету (1951) и советскому культурному центру в Варшаве (1953, такая же высотка, что и МГУ). И даже если открыть книжку о нем, то представление мало изменится. Реализованного немного, зато все большое. Отчетливы два полюса: на одном (в начале карьеры) – строгость простейших объемов монумента на Марсовом поле, на другом – гипердекоративность МГУ, варшавского центра, Совмина в Баку.

|

|

Текстильный институт – словно бы посередине. И именно в промежуточности этой архитектуры состоит ее историческая привлекательность – уникальный пример постройки между неопалладианством 1910-х и сталинским соцреалистическим пафосом. При этом неоклассика решена крайне убедительно: простые каннелированные пилястры на всю высоту и больше ничего. Время проскальзывает в упрощенности ордера: нет капителей, нет баз, нет расширения книзу, очень плоско, даже карниз-аттик почти не выступает. Фриз между членениями стен (добротные серпы с молотами, без игры, но с сознанием смысла) подсказывает дату: советское. Функциональный налет времени заметен и в отсутствии фриза на фасаде со стороны Мойки, там только ряд пилястр и все. Модернист сказал бы: разделение на главное и служебное, – доля правды в этом есть.

И скругленный вход кажется естественным для того времени, именно тогда он стал крайне актуальным благодаря Эриху Мендельсону, подарившему Ленинграду такой шедевр, как фабрика «Красное знамя» на Пионерской улице. Но можно вспомнить и кое-что из родного классицизма, например скругление (пусть и чуть прерывистое) фасада Обуховской больницы на углу Загородного проспекта и Введенского канала (1836–1839, арх. П. С. Плавов) или такой же закругленный угол соседнего дома Чичерина. В Текстильном институте над изгибом – ровное цилиндрическое возвышение, акцент главного входа, чистая геометрия.

Конечно же, за таким упрощенным вариантом классики заметен и другой важный импульс – немецкое посольство Петера Беренса на Исаакиевской площади (1911–1913), в особенности если взглянуть на фасад посольства со стороны Большой Морской, где на плоской стене вытянулись полукруглые пилястры во всю высоту. У Беренса все однородно, Руднев же пускает вместо окошек рельеф.

Именно от Беренса – отсутствие горизонтальных членений и общая подобранность. Сам Руднев впоследствии находил Текстильный институт слишком монументальным, словно опасался упрека в беренсианстве. Но еще одно его отличие, уберегающее здание от тяжеловесности, – фактура стен. У Беренса – сочный, грубовато обработанный гранит, здесь же – каменная серая штукатурка, придающая зданию суховатость и четкость.

Однако главное в том, что классика – не стилизация, а структурный парафраз, ордерный фасад, переведенный на плоскость. Это едва ли не первый пример вариаций на тему Беренса, которых в 1930-е будет очень много.

Все это делает здание крайне интересным. Так уверенно войти в контекст – без лишних авторских амбиций – действительно непросто. И в этом гигантский плюс, а вдобавок и урок, современным архитекторам в частности, а

заказчикам в особенности.

|

| Русский для внешней торговли банк. Проект Леонтия Бенуа. 1915 г. |

|