|

|

| Толпа на Дворцовой площади в ожидании манифеста о вступлении России в Первую мировую войну. 20 июля 1914 г. |

Элегантный двухэтажный особняк (дом №67) по набережной Мойки в начале ХХ века был резиденцией военных министров России. С июля 1909 года по июнь 1915-го здесь жил Владимир Сухомлинов, с июня 1915-го по март

1916-го – Алексей Поливанов.

Первая мировая война, начавшаяся патриотическим угаром немецких погромов и верноподданнических демонстраций под лозунгами «Боже, царя храни» и «Пробил час России и славянства», оказалась совсем не такой легкой, быстрой, победоносной и увлекательной, какой представлялась поначалу военным, дипломатам и столичным обывателям. Вместо планировавшейся Генштабом маневренной войны, в которой противник будет разбит в ходе нескольких крупных сражений, армия влипла в затяжную и бесперспективную позиционную тягомотину, где успех приносила часто не храбрость рядового и даже не талант командира, а исполнительность

квартирмейстера и добросовестность интенданта. Вместо ожидавшихся дипкорпусом быстрых плодов победоносной войны, которые страны-победительницы усядутся делить на трупах центральных держав, империя стала терять провинцию за провинцией, а следовательно, репутацию и послевоенные дивиденды. Наконец, вместо приятного патриотического послеобеденного передвигания флажков по карте Европы обыватель получил и вовсе уж неприятную штуку – предписание явиться на мобилизационный пункт.

Спустя несколько месяцев после начала войны возникла настоятельная необходимость в поиске виноватых. Разумеется, Ставка, Дума и МИД были ни при чем: они придумали все очень здорово и, если бы не германские и австрийские шпионы, что так и кишат повсюду, Берлин и Вена давно бы уже капитулировали. С подачи верховного главнокомандующего великого князя Николая Николаевича, двоюродного дяди императора, было инспирировано дело о шпионаже, где главным обвиняемым стал полковник Сергей Мясоедов, бывший

жандармский офицер, таможенник, впоследствии – крупный коммерсант, связанный с еврейскими кругами, а в то

время – переводчик в контрразведке 10-й армии. Несмотря на явную недостаточность улик (обвинение практически полностью базировалось на показаниях двух офицеров контрразведки, арестовавших его), Сергей Мясоедов, его жена (урожденная Клара Гольдштейн) и деловой партнер Фрейберг были приговорены к смертной казни.

Мясоедовой казнь была заменена бессрочной ссылкой в Сибирь. Приговоренных казнили в марте 1915-го, а в

июне в отставку был отправлен военный министр Владимир Александрович Сухомлинов, занимавший этот пост с 1909 года, – его семью связывало с Мясоедовым давнее знакомство. Вот как описывает эту ситуацию в своих (мягко говоря, не всегда достоверных) «Воспоминаниях» генерал М. Д. Бонч-Бруевич, тогда генерал-квартирмейстер Северо-Западной армии, один из главных организаторов сухомлиновского дела.

Оказывается, во всех неудачах русской армии виновата жена министра – Екатерина Сухомлинова.

«Не принадлежа к аристократии, Сухомлинова, несмотря на высокое положение мужа, не была допущена в высшее общество Петербурга. Петербургская знать чуждалась Екатерины Викторовны, считая ее “выскочкой”. Очень красивая, хитрая и волевая женщина, она в противовес холодному отношению “света” создала свой кружок из людей, хотя и не допущенных в великосветское общество, но занимавших благодаря своим деловым связям и большим средствам то или иное видное положение. На приемах, которые устраивала у себя жена военного министра, постоянно бывал бакинский миллионер Леон Манташев, иностранные консулы, разного рода финансовые тузы. В сопровождении Манташева она ездила в Египет и там гдето около пирамид ставила любительские спектакли.

|

|

Кроме полковника Мясоедова, Екатерине Викторовне в скандальном разводе ее с первым мужем помогали австрийский консул в Киеве Альтшуллер, агент охранного отделения Дмитрий Багров, позже убивший Столыпина, начальник киевской охранки подполковник Кулябко и еще несколько столь же сомнительных людей. Роман c Бутович начался у Сухомлинова, когда ему шел седьмой десяток. Старческая страсть к красивой, но беспринципной женщине сделала его слепым, и он, вопреки рассудку, начал протежировать любому из темных дельцов, участвовавших на стороне его жены в бракоразводном процессе. Когда с началом войны решено было выслать как австрийского подданного того же Альтшуллера, за него поручился военный министр.

Вскоре стало известно, что Альтшуллер – тайный агент немецкой разведки. Но бывший консул уже находился в Вене и мог лишь смеяться над беспомощностью русской контрразведки.

Близость к военному министру открывала для всех вертевшихся около него людей и прямые возможности для быстрого обогащения: от Сухомлинова зависело не только размещение военных заказов, но и приемка от поставщиков военного снаряжения и вооружения.

В угоду Николаю II, не понимавшему в силу своей ограниченности значения техники в современной войне, Сухомлинов оставил русскую армию настолько технически не подготовленной к ведению военных действий, что уже осенью четырнадцатого года выяснилась ее беспомощность перед технически оснащенным неприятелем».

В приведенной цитате собраны все те сплетни и стереотипы, которыми пресса в 1915 году затравила престарелого и заслуженного генерала. Между тем, именно при Сухомлинове была проведена реформа русской армии, существенно повысившая ее боевые качества применительно к массовой войне будущего: был разработан и внедрен новый – территориальный – принцип мобилизации, новый полевой устав, упразднено большинство устаревших крепостных частей; появились новые принципы развертывания войск запаса и – насмешка судьбы! – впервые в России были введены регулярные принципы организации контрразведывательной

работы в войсках. Тем не менее министр был отстранен от руководства, ему вменили в вину плохую подготовку к войне и даже обвинили в измене. Обвинение, разумеется, на следствии не подтвердилось, новый министр не смог предотвратить большого отступления лета 1915 года, но в «общественном мнении» с этого момента крепко засела мысль о возможном «прогерманском заговоре» с участием самых высокопоставленных особ. Именно с этого времени начинается все усиливающийся бред об измене императрицы, великой княгини Елизаветы Федоровны, о «зловещей роли Распутина». Закончилось это, как известно, событиями, повлекшими необходимость эмиграции самого великого князя Николая Николаевича. Наконец, в отличие от союзной Франции, где антисемитское дело Дрейфуса сделалось в свое время индикатором «либерализма», дело Мясоедова – Сухомлинова (тоже вполне антисемитское) всплывало при каждой новой смене власти и, соответственно, неудаче на фронте. Находившийся под домашним арестом старик был опять арестован после Февральской революции и приговорен новой властью к бессрочной каторге.

Лишь в мае 1918 года, по достижении семидесятилетнего возраста, он был освобожден и эмигрировал в Финляндию, а затем в Германию, где и умер в 1924 году, пережив многих из своих хулителей, революцией и крахом империи низвергнутых во прах.

|

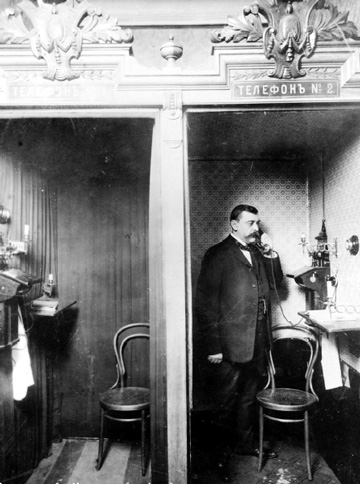

| Переговорная кабина Международной телефонной станции. Фото предоставлено Центральным музе�ем связи имени А.С.Попова |

|