|

|

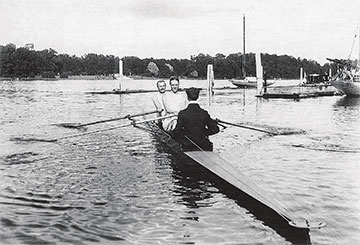

Двойка с рулевым у причала Императорского речного яхт-клуба.

1908 г. Фотограф Карл Булла |

Основанная Петром столица отличалась от всей предшествовавшей русской городской традиции не только архитектурным обликом, составом населения, его обычаями, нравами и внешним видом – небывалой оказалась также и географическая ситуация поселения, оседлавшего громадную реку, расходящуюся на множество рукавов. Сама Нева, большое число рек и речушек, всё новые и новые каналы, которые появлялись один за другим, были, впрочем, не помехой для передвижения (как теперь, в нынешнем сугубо сухопутном Петербурге с автомобильными пробками у каждого моста), а, напротив, естественными и удобными путями: других дорог было

мало и они были плохи. Многие вельможи кроме обычного конного выезда обычно имели и украшенную барку с

гребцами и музыкой. Публика попроще пользовалась услугами частных наемных перевозчиков. Так наряду с традиционными ваньками, лихачами, ломовиками в Питере появился новый вид извоза и новый городской тип – лодочник. Это была особая корпорация, члены которой хорошо знали друг друга, передавали профессию по наследству, неохотно принимая новичков, и часто селились компактно. Одной из таких лодочных деревень была Ново-Крестовская, или Чухонская, находившаяся на севере острова. Здесь из поколения в поколение жили семейства санкт-петербургских «гондольеров», здесь же регулярно во время праздников между

ними проходили соревнования на скорость перевоза, во время которых выявлялись лучшие и сильнейшие профессионалы – лидеры корпорации.

|

| Августейший покровитель Императорского речного яхт-клуба цесаревич Алексей Николаевич.

1912-1914 гг. Фотограф Карл Булла |

Призом был самовар от владельцев острова князей Белосельских-Белозерских. В 1850 году Городская дума узаконила эти гонки, взяла их под свою эгиду и расширила число участников – теперь они имели общегородской статус. Таким образом, гребные соревнования на Крестовском острове проходили еще до того, как в 1860 году был официально основан Санкт-Петербургский речной яхт-клуб. Сначала он располагался в Новой деревне, но уже спустя три года, в 1863-м, клуб перебирается на Крестовский остров. Тут, вблизи Ново-Крестовской деревни, на берегах Средней Невки и реки Винновки (современный Гребной канал), устраиваются эллинги, мастерские и мореходные классы. В 1873 году в честь 200-летия Петра I на территории яхт-клуба был установлен бюст основателя российского мореплавания работы скульптора А. Н. Соколова, представляющий собой копию головы Медного всадника, установленную на высокой колонне.

В городе существовало несколько яхтклубов, но Императорский речной на Крестовском имел репутацию наиболее аристократического и престижного. Иногда внутри клуба происходили конфликты, порожденные различиями во взглядах его членов: так, например, в 1889 году выделилось Санкт-Петербургское гребное общество, обосновавшееся на Петровском острове, его члены полагали, что большее внимание следует уделять спортивной подготовке, а не клубному времяпрепровождению.

|

|

Впрочем, через несколько лет конфликт был улажен и «раскольники» вернулись на Крестовский. О том, какие клубные развлечения имелись в виду, можно судить по описанию рождественской елки 1896 года. Тогда члены клуба собрались на верфи, где стояла громадная ель, украшенная свечами и деталями судового снаряжения: якорями, цепями, вымпелами. Был дан ужин, устроены танцы, фейерверк, катания с ледяных гор, освещенных электричеством, и катание на буерах по льду. Как видим, ничего предосудительного, недаром в приказе по Петербургскому военному округу, определявшем клубы, членство в которых разрешалось или не разрешалось офицерам императорской гвардии, Санкт-Петербургский речной яхт-клуб назван в числе пользующихся «абсолютным доверием».

Спортивные мероприятия, проводившиеся клубом, помимо, безусловно, высокого профессионального уровня отличались непревзойденным блеском и пышностью. Вот программа одного из них – юбилейной гонки 1903 года, проходившей на дистанции между Крестовским островом и Елагинской стрелкой.

|

| Императорский речной яхт-клуб в дни

празднования 200-летия Петербурга. Май 1903 г. |

Мероприятие состояло из двух частей: в первой участвовали приглашенные клубом профессионалы (перевозчики и моряки), во второй – спортсмены-любители. Первыми на старт вышли перевозные ялики, в каждом из которых кроме гребца-яличника в кумачовой рубахе находился пассажир.

Следом состоялись заезды прогулочных четверок, шлюпок-двоек, штатных вельботов с кораблей Балтийского

флота (в том числе с императорской яхты «Александрия»), гребных катеров и в заключение «профессиональной части» гонка барж. После этого соревновались гребцы-спортсмены в гоночных лодках: гичках-четверках, двойках и прогулочных двойках-полугичках. Клубный сезон открывался в мае торжественным поднятием флага в присутствии всех без исключения членов клуба. В церемонии участвовал военный оркестр и производился салют из пушки. Закрывался же сезон в сентябре – церемония также была торжественной, но более спокойной и изысканной: с закатом солнца в полной тишине спускался флаг, после чего глава клуба объявлял о закрытии сезона и делал краткое сообщение об успехах, достигнутых клубом.

После революции аристократический яхт-клуб, разумеется, прекратил свое существование. Теперь в здании, построенном в 1895–1896 годах по проекту Василия Шауба на набережной Средней Невки, 92, разместился морской яхт-клуб. Похоже, именно отсюда для бегства из СССР с чертежами гиперболоида угнал лучшую яхту (разумеется, дореволюционной постройки) инженер Гарин в романе Алексея Толстого. Яхтами, как и теннисом (второй спортивной «специальностью» Крестовского), весьма увлекалась и советская аристократия, и постсоветская буржуазия. И если считать, что история живет не в людях и традициях, а в стенах и занятиях, то именно здесь берут начало родословие все ныне располагающиеся на Крестовском острове гребные базы

и яхт-клубы

|

Соревнование буеров на взморье.

1911 г. Фотограф Карл Булла |

|