|

|

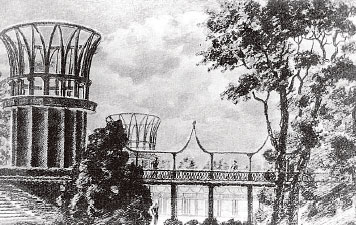

| А.Никольский. Проект парка. Центральная площадь имени Кирова. Шестнадцать колонн «подпирают» небо |

Cтадион должен был быть лишь одним из элементов огромного парка активного отдыха и развлечений. Судя по 120 рисункам, выполненным Никольским с 1934-го по 1947 гг., нынешние Дисней-ленды рядом с ним выглядели бы просто детскими игрушками. В этих эскизах Никольским был явлен «социалистический рай», прекрасный новый мир, мир завтрашний, населенный людьми высокой культуры и морали. Идеалы революционного преобразования жизни, природы и человека тогда еще не потеряли своей чистоты и убедительности, и порожденное ими искусство подкупает искренностью и правдивостью. Фантастические технические сооружения парка соседствуют с историческими образцами, массовые праздники сменяются лирическими прогулками в тихих зеленых уголках. Эта серия, частично созданная в блокадном городе, по своим художественным качествам – шедевр архитектурно-парковой графики ХХ века. Сейчас «Крестоостровская сюита», находясь в архиве Российской национальной библиотеки, увы, практически не выставляется и мало репродуцируется. Особого внимания заслуживает сам проект парка, показанный в ряде работ.

Пространство от нынешней станции метро «Крестовский остров» до стадиона делилось на три сектора: активного, тихого и спортивного отдыха. В начале парка посетителей встречал грандиозный ансамбль входной площади. Шестнадцать колонн «подпирают» небо, в центре – памятник «Киров в окружении молодежи», по обе стороны два огромных фонтана. От площади начиналась главная аллея, ведущая к стадиону. В южной части острова регулярная планировка сменялась извилистыми дорожками, скверами, беседками. На месте бывшей дачи Белосельских-Белозерских предусматривался детский уголок. Кроме него воспитательным и образовательным целям (непременная черта всякой социальной утопии!) должны были служить водная станция, «остров юных натуралистов» и даже пляж.

В северной части располагался зрелищно-массовый сектор. Летний театр на 15 тысяч человек, зеленый театр на 12 тысяч человек, кинотеатр на 1 тысячу человек, цирк-шапито и шахматный клуб. Там же устраивался комплекс для занятий и демонстраций водных видов спорта: огромная театральная площадка для водных баталий и маскарадов обрамлялась трибунами, рядом планировался яхт-клуб и клуб водно-моторных видов спорта. Для водных соревнований предусматривался специальный канал (нынешний Гребной). На этом тема воды не исчерпывалась: всю поверхность Финского залива от Крестовского острова до Лахтинской гавани Никольский хотел сделать гигантским гидропарком.

Архипелаг насыпных островов, озелененных и благоустроенных, создавал бы новый морской вид города и залива. Посетители на лодках добираются до какого-нибудь островка, там их ждет морской воздух, спокойствие, угощение в кафе, музыка или развлечения. Вершиной изобретательности Никольского стала идея искусственного острова «Веселые горы». Он состоял из двух скал высотой 80 метров, внутри которых располагались лектории, кинотеатры, кафе и т. п. Между островами – канатная дорога, наверху – смотровые площадки и кафе.

|

|

Дополнением устройства парка служили всевозможные технические новшества: например, перемещение по парку предусматривалось в электропоездах, пути для которых прокладывались в насыпных холмах. Никольский продумал все до мелочей, перед войной он был готов отчитываться по любой цифре проекта. Но… наступила война. К тому времени в общих чертах были закончены работы по намывке грунта для кратера стадиона и подъема затопляемой при наводнениях западной части острова. Никольский продолжал работу над проектом даже в подвалах Эрмитажа, где в блокаду жили многие деятели искусства.

Вернувшись в Ленинград из берлинской командировки в 1946 году, автор инициировал продолжение строительства стадиона и парка. Восстанавливали документацию, собирали кадры. Однако ситуация изменилась. Решением правительства на территории Крестовского острова создается мемориальный парк Победы. Частично проект Никольского сохраняется, но большая часть проектируется заново.

Появились новые люди, новые идеи. От «социалистического рая» пришлось отказаться. 120 рисунков Никольского легли в архив. Со стадионом тоже начались сложности: Никольскому предлагали немного «украсить» внешний вид – больше колонн, скульптур. Однозначный отказ автора вызвал недовольство, нашлись люди, готовые проектировать как надо. С большим трудом удалось отстоять первоначальный вариант. К 1950 году первая очередь стадиона была закончена. Но разочарование не оставляло архитектора, строительство галерей и башни откладывалось на неопределенный срок. Стадион так и остался недостроенным. Никольский умер спустя три года после открытия стадиона, в 1953-м, и унес с собой все надежды на воплощение архитектурной фантазии.

К Олимпйским играм 1980 года была проведена частичная реконструкция: стадион одели в бетонную «рубашку», установили четыре осветительные мачты. После этого уже не могло идти речи о возведении башни и галереи, которые задумывал Никольский. Когда, практически одновременно с началом афганской войны, погас Олимпийский огонь, закончилась по сути советская эпоха. Вся последующая история стадиона – летопись деградации и упадка. «Олимпийская» реконструкция была проведена с нарушением технологии, в стенах появились трещины. Уникальную чашу из песка, дающую прохладу в жаркий день и аккумулирующую тепло для вечерних матчей, полностью закатали в бетон. Последние крупные соревнования прошли во время III Игр Доброй воли летом 1994 года. «Зенит» после возвращения в высшую лигу в 1996-м, перебрался на «Петровский». В 2002-м ушло и ленинградское «Динамо». На некогда огромном стадионе проходили игры только второго дивизиона.

Сейчас стадион собираются сносить и строить на его месте новый – копию стадиона в Манчестере. Стадион Никольского, памятник архитектуры федерального значения, факт жизни города, последний год напоминает о той сказке, которая не стала былью.

|

| А.Никольский. Проект парка |

|