|

|

Яхты на старте перед началом гонки. Петербург.

22 июля 1910 г. Фотограф Карл Булла |

Парусный клуб Именно на Крестовском острове была сосредоточена большая часть спортивных организаций Петербурга, а позднее Петрограда и Ленинграда. Здесь был основан и существовал до революции первый и самый главный в России Императорский речной яхт-клуб. Об Императорском яхт-клубе см. «КН» №30. – Ред.) Но на Крестовском был еще один яхт)клуб – Петербургский. Помещался он на противоположном берегу Крестовского острова, на Малой Невке, вблизи Петровского моста, там, где сейчас находится пляж Приморского парка Победы (кстати говоря, чуть восточнее были построены авиационные ангары, и там я впервые в жизни увидел гидросамолет). Парусный яхт-клуб нисколько не походил на своего аристократического собрата. Это было гораздо более демократичное учреждение. В основном здесь были маленькие яхточки и швертботики. Маленький швертботик, носивший модное тогда название «Орленок», принадлежал моему отцу, который был членом этого клуба.

Я хорошо помню наши морские походы, они были невелики, но тогда мне казались огромными. Редко наш «Орленок» заходил дальше маленького, окруженного камышами островка, носящего шутливое название Пятиалтынный, расположенного между Старой Деревней и Лахтой. К вечеру обычно наступал штиль, а так как, возвращаясь домой, надо было преодолевать течение, обратный путь часто приходилось проходить при помощи весел или шеста.

Зимой яхт-клубы не прекращали своей работы: короткий период ходили на буерах, а затем приходила пора кататься с гор. В обоих клубах были сооружены высокие (метров 15–20) деревянные горы. Катались на специальных санках, представляющих собой маленькую платформу с подушкой на двуострых полозьях.

Сани были маленькие – одноместные и большие – двух-трехместные. Катались лежа (так можно было развивать максимальную скорость), сидя и даже стоя.

Последнее давалось только немногим смельчакам и виртуозам, ведь развиваемая скорость была очень велика. Детям без сопровождения взрослых кататься с этих гор не разрешалось. (Cм. фото в предыдущем номере. – Ред.) В годы революции здание Петербургского клуба было разрушено, да и большинство никем не охраняемых яхт пришли в ветхость и пошли на дрова.

Сохранившиеся яхты Императорского клуба отдали желающим в аренду. В числе таких арендаторов-яхтсменов был и мой отец. Нам досталась маленькая яхточка II специального класса «Наль».

Выбор этой яхты определялся, во-первых, ее малым размером и хорошим состоянием корпуса и, во-вторых, тем, что удалось найти ее бывшего владельца и приобрести у него снасти и паруса.

Бывшим владельцем «Наля» был служащий какой-то иностранной компании итальянец Ротло, возвращавшийся к себе на родину. С его сыновьями Бенно и Джиованни я учился в школе. Итак, весной 1921 года наш «Наль» был спущен на воду. По сравнению с «Орленком» это был настоящий лайнер. На нем можно было совершать уже большие походы, правда, граница проходила тогда совсем близко и дальше Петергофа и Лисьего Носа ходить было нельзя.

Однако яхт-клуб в таком виде просуществовал недолго. Многие арендаторы яхт были процветающими нэпманами и постепенно превратили яхт-клуб из спортивного учреждения в некое увеселительное заведение. На широкой веранде клубного здания разместился шикарный ресторан, да и походы на яхтах стали носить увеселительный характер. Мне было как-то не по себе, когда я видел, как на яхты грузились целые корзины с бутылками и закусками, а палубы заполняли далекие от спорта веселящиеся компании. Да и по поведению отца я видел, как ему претит такая обстановка. Вскоре сдача яхт в аренду была прекращена. В новый яхт-клуб пришла молодежь – тогда и начали свой спортивный путь Щепкины, Ермаков, Матвеев, яхтсмены, в дальнейшем представлявшие парусный спорт Ленинграда.

|

| Восьмерка «Густав» Английского гребного общества «Стрела» отплывает от пристани на

Крестовке. Петербург. 1914 г. Фото Карл Булла. |

«Чайка» и «Дельфин» Все городские гребные клубы, а их было три, находились на Крестовском острове. Самый большой из них, Петербургское гребное общество, располагался на Малой Невке, около Крестовского моста. Два других – «Чайка» и «Стрела» – обосновались на Крестовке. Все эти три клуба возродили свою деятельность сразу после революции.

Самым аристократическим из них была «Стрела». Наиболее демократичным – «Чайка» (позднее «Красная звезда», еще позднее «Электрик»). Гребное общество занимало промежуточное положение, но зато было самым именитым в спортивном отношении. Его членами были такие известные гребцы, как Совримович, Дундур, Чистяков и др. Количество членов этих клубов было невелико. Да и судов-то было мало. Ведь все, чем располагали гребцы, было дореволюционным наследием, новых судов в те годы никто не делал, а о покупке их за границей не могло быть и речи.

Кроме обычных академических и учебных судов (их в то время называли «гичками») во всех трех клубах были учебные плоты, несколько одиночных и двухместных байдарок. В «Стреле» была многоместная пирога, являющаяся родоначальником современных каноэ. Гребные гонки устраивались на Малой Невке между Каменноостровским и Крестовским мостами, то есть там же, где они проводятся и теперь. На первых

порах первенствовали гребцы Гребного общества, но потом в число призеров все чаще попадали представители

«Чайки» и «Стрелы». Запомнилась мне одна финальная гонка одиночек, на которой оба участвовавших гребца (один из них был Разинов из «Стрелы») так выложились на дистанции, что за несколько десятков метров до финиша потеряли сознание, положили весла на воду и к финишу их донесло течение.

Помню также единственные гонки с москвичами, происходившие сразу после голодных революционных годов.

Москвичи по сравнению с исхудавшими ленинградцами казались атлетами, что и определило результат гонок.

Из водных видов спорта кроме паруса и гребли на Крестовском острове культивировалось плавание. В 1920 или 1921 году здесь было основано плавательное общество «Дельфин». Под это общество была выделена Путиловская дача, расположенная в месте слияния Крестовки с Малой Невкой. В качестве бассейна использовалась полузатопленная и несколько переделанная баржа, а рядом установлена вышка для прыжков высотой 13 метров. При «Дельфине» была и детская школа плавания, которая влачила жалкое существование. Занятия были нерегулярными и примитивными: разучивание движений на воздухе и повторение их на воде при помощи «удочки» или с плавательным поясом.

Меня, да и никого из моих товарищей, эта школа ничему не научила.

Довольно часто в «Дельфине» проводились показательные выступления пловцов и прыгунов. Плавали стилями а-ля брасс, кролем и каким-то ныне неизвестным стилем, называемым «треджен».

Практиковалось и показательное плавание под водой. Помню тревожное чувство, которое испытывали зрители,

когда смельчаки ныряли в воду Невки и пропадали надолго, и чувство облегчения, когда где-то у противоположного берега, вблизи стоящих там плотов, появлялась голова пловца. Конечно, в «Дельфине» риска было меньше: плавание под водой происходило в бассейне-барже, и пловец, доплывая до одного ее конца, дергал за веревку колокола и пускался в обратный путь. В этом же массивном бассейне я впервые увидел

диковинную игру – ватерполо.

Большой интерес у зрителей вызывали прыжки с вышки. Несмотря на то что в те годы никто не умел исполнять такие головоломные, акробатические номера, как сейчас, все же то было красивое зрелище. Чтобы избежать всяких огрехов, участники прыжков прибегали к разным ухищрениям. Например, пловец Скрижинский, чтобы при полете ноги не расходились, стягивал их резинкой, которую снимал уже в воде.

Показательные выступления пловцов почти всегда завершались комическими номерами. На бортиках бассейна

появлялась группа пестро одетых людей. Между ними начиналась какая-то свара, они гонялись друг за другом, залезали на вышку. Кончалось это, конечно, тем, что вся компания оказывалась в воде. Некоторые из них летели в воду с самого верха вышки, причем у «дамы» при этом открывались взорам зрителей самые интимные предметы туалета.

|

|

Кто-то при полете открывал зонтик и летел с ним как с парашютом, кто-то пропадал под водой, а на поверхность ее всплывали поочередно: шляпа, брюки, обувь (видно, к ним предварительно подвязывали поплавки). Казалось бы, незатейливыми были эти шутки, но всем такие номера очень

нравились, а мы, ребята, уж тем более были в восторге.

|

| Одновременная игра двух пар в лаун-теннис на корте Крестовского лаун-теннис-клуба.

Петербург. 24 июля 1905 г. Фото Карл Булла. |

Лаун-теннис Князь Белосельский был англоманом.

Неудивительно, что на Крестовском существовало два теннисных клуба. Главный из них, Крестовский лаун-теннисклуб, сначала находился на Крестовском проспекте (где сейчас жилмассив), но скоро переехал на новое место, на Белосельский проспект, у теперешнего входа в Приморский парк Победы.

Здесь под разными названиями он прожил долгую жизнь, пока на его месте не была организована теннисная школа Ленинградского Дворца пионеров, существующая и поныне. Второй теннисный клуб находился там, где сейчас стадион «Динамо», и назывался «Спортивный клуб Русско-Азиатского банка». О дореволюционной жизни этих клубов я ничего не знаю, предполагаю, что это были привилегированные учреждения, – например, само упоминание в названии слов «Русско-Азиатский банк» свидетельствовало о закрытом характере клуба. Чемпионом России долго был левша граф Юсупов, князь Сумароков-Эльстон (один из участников заговора против Распутина и его убийства). Позднее на Крестовском играл и первый чемпион РСФСР Е. А. Кудрявцев, завоевывавший этот титул много лет подряд и считавшийся одним из лучших теннисистов.

Кудрявцев играл в Крестовском теннисклубе, который позднее был переименован в клуб ДИТРа (Дома инженернотехнических работников). Во втором крестовском клубе, «Спорт» (организованном на месте клуба Русско-Азиатского банка), было только три корта, а так как в ДИТРе их было десять, соперничать с ДИТРом «Спорту» было трудно.

Только позднее, когда «Спорт» был реорганизован в «Динамо» и когда туда перешли Кудрявцев, некоторые другие игроки ДИТРа, появились тбилисцы Негребецкий и Мдивани, Налимова (Тярлевка), Коровина, пальма первенства перешла навсегда к «Динамо».

Самым интересным событием были встречи сборных Москвы и Ленинграда. При первых встречах ленинградцы играли с москвичами на равных, а иногда и выигрывали. Москвичи придерживались классического стиля – игра длинными ударами с дальней линии, ленинградцы же чаще выходили к сетке. Такая непривычная манера игры очень часто приводила москвичей в тупик. Помню, в частности, пару Мультино–Шпигель, которые демонстрировали виртуозную игру именно у сетки, с ними не могли справиться даже самые именитые московские игроки. Непривычной для москвичей была и игра Клочковой, которая также не боялась выходить к сетке (что

для женской игры было уж совсем необычно) и обладала мощным ударом сверху – смэшем. Впрочем, москвичи

скоро учли опыт первых матчевых встреч. Они перешли на более разнообразную манеру игры и вскоре стали вы-

ходить победителями, хотя в Ленинграде появились новые сильные игроки, имена которых я уже называл и другие. Думаю, что большой ошибкой ленинградского тенниса тех лет было то, что никто не заботился о подготовке смены. Нас, ребят, пускали на корты только для того, чтобы подавать мячи игрокам. Не могло быть и речи, чтобы мы взяли в руки ракетки. Да и взять(то их было неоткуда, как не было у нас возможности приобрести необходимую экипировку:

белые брюки, белую рубашку, белые туфли, без которых в те времена выход на корт казался кощунством.

Футбол Для нас, крестовских мальчишек, фут( бол представлял особый интерес, ведь на Крестовском была собственная команда – клуба «Спорт». Этот клуб был основан до революции и назывался тогда «Петербургское общество любителей спорта». Помещался он на границе Крестьянского леса, на берегу Крестовки. В трудные послереволюционные годы вместе с вырубкой Крестьянского леса было уничтожено все, что находилось на

территории клуба. Когда началась пора восстановления города, возрожденный клуб переехал на место опустевшего спортклуба Русско-Азиатского банка. Футбольное поле было устроено на месте, где сейчас находится теннисный стадион «Динамо». Поле это было меньшим, чем полагается по нормам, но и

оно вполне устраивало изголодавшихся по игре футболистов. Возрожденное спортивное общество сохранило старую форму (широкие продольные черные полосы на белом поле), но получило новое название – «Спорт».

Видимо, любителей футбола в городе было достаточно, потому что довольно скоро в «Спорте» было укомплектовано несколько футбольных команд, которые и стали выступать в городском первенстве. Центром футбольной жизни были тогда Лесной и Удельная, где находились футбольные клубы «Унитас», «Меркур», «Коломяги». Играли в футбол и в других районах города: на Васильевском находился клуб «Петровец», за

Нарвской заставой – «Путиловец». Несмотря на это, «Спорт» скоро занял одно из ведущих мест в футбольной

жизни Петрограда.

Каждый клуб выставлял на первенство три или четыре команды, но главным событием были, конечно, встречи первых команд. С каким трепетом мы, «загольные беки», смотрели на игру наших кумиров. И если «Унитас» мог похвастаться «русским Пеле» Бутусовым, то и за «Спорт» выступали игроки, оставившие большой след в истории советского футбола: капитан команды центр-хавбек Батырев, задний бек Ежов и др. Навсегда запомнились мне и многие другие футболисты «Спорта»: края Егоров, Богданов, Родионов, правый инсайд Антипов, центр-форвард Колотушкин, голкиперы Голубев, Медников (последний имел маленький для вратаря рост и громадные,

непривычные для тех лет, усы).

Междугородные встречи на поле «Спорта» не проводились, уж больно мало было футбольное поле. «Спорт»

было универсальное спортивное общество. В нем кроме тенниса играли в баскетбол (волейбол в начале 1920-х годов был еще неизвестен), занимались легкой атлетикой, а в клубном (и ныне существующем) здании был даже стол для пинг-понга. Однако нас, мальчишек, эти виды спорта интересовали мало, и никаких связных воспоминаний о них в моей памяти не осталось. В завершение хочется сказать несколько слов о той атмосфере, которая царила в 1920–1930-х годах в большинстве крестовских спортивных клубов. Все члены этих клубов имели возможность заниматься спортом только в свободное от работы и от житейских дел время, а находить такое время было тогда не так-то легко. Никакой материальной поддержки спорт им не давал, более того, во всех

клубах надо было платить членские взносы. Большинство спортсменов тех лет были фанатически преданы спорту, они проводили на площадках и на воде все вечера, все выходные дни, а в период отпусков многие из них переезжали временно на Крестовский или даже селились в каких-нибудь сараюшках на территории самих клубов. Обслуга клубов тогда была самая минимальная – один сторож, он же дворник, плотник, боцман.

Большую часть работ по ремонту инвентаря, уходу за полями и площадками выполняли сами спортсмены, совершенно безвозмездно, это им казалось естественным, как естественным было приобретение всего личного спортивного имущества за свой счет. Надо сказать, что и использовались все клубные угодья в полную меру. Уже наступали сумерки, а жизнь в клубах продолжалась, только для лучшей видимости на планку для

прыжков или на теннисную сетку вешались носовые платки или полотенца, а ряд теннисных ракеток, прислоненных к сетке (так занималась очередь на игру), никогда не редел. Как правило, все спортсмены были горячими патриотами своих клубов, случаи перехода из клуба в клуб были редкостью. Роль штатных тренеров

выполняли наиболее опытные спортсмены, которые охотно делились своим опытом с молодыми (исключение составлял теннис, где каждый был предоставлен сам себе). В клубах царила домашняя обстановка, большинство

спортсменов были в дружеских отношениях между собой, причем, как я знаю, у многих эта дружба сохранилась на долгие годы и даже на всю жизнь.

|

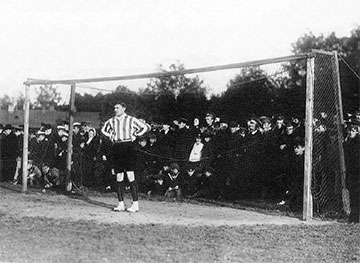

| Голкипер футбольной команды кружка любителей

спорта Красовский на страже ворот. Крестовский остров. 1909 г. Фото Карл Булла. |

|