|

|

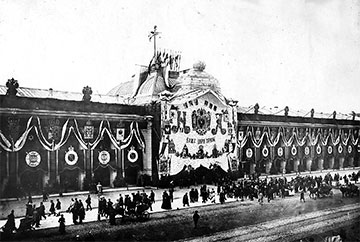

| Гостиный двор, украшенный по случаю коронации Николая II. 1896 г |

Словосочетание "гостиный двор", воспринимаемое ныне как идиома, сложилось еще в допетровской Руси и родственно "постоялому двору". Приезжие купцы, которых на Руси называли "гостями", не только торговали в специально построенных "торговых центрах", но и жили там. Русским же купцам, за исключением торговцев вином, не разрешалось держать в своих домах мелочные лавки, и они также должны были строить специальные торговые помещения. В Петербурге предшественниками Большого Гостиного двора на Невском проспекте были лавочки на Березовом острове (на нынешней площади Революции), в административном центре города начала XVIII века. Потом гостиный двор возник рядом со Стрелкой Васильевского острова, вблизи тогдашнего порта, а на Адмиралтейской стороне гостиный двор располагался на углу Большой Морской улицы и Невского. Все эти дворы-склады рано или поздно сгорели, и к середине XVIII века купцы сконцентрировались на углу Невского и Садовой.

Над сбившимися в кучу деревянными лавками также постоянно висела угроза пожара. Поэтому с 1740 года начались попытки упорядочить торговлю и придать ей пристойный вид. Автором первого плана каменного Гостиного двора был Антонио Ринальди. Проект был неплох, но купцы долгие годы препирались с властями, за чей же счет его следует претворять в жизнь. В 1752 году Елизавета уступила и повелела строить Гостиный двор "казенным коштом". Однако дело так и не сдвинулось с места.

Впоследствии "профсоюз" отверг и проект, принадлежащий другому крупнейшему архитектору эпохи Франческо

Бартоломео Растрелли, - слишком пышно и накладно. Наконец к 1785 году, после двадцати лет строительства, закончили каменное здание по проекту Валлен-Деламота, которое и дошло до наших дней. Мы так к нему привыкли, что уже не обращаем внимания на оригинальность замысла и изящество воплощения. Благодаря отступу от красной линии протяженные ряды (периметр Гостиного двора больше километра) смотрятся и компактно, и монументально. "Коридор" Невского здесь раздается и в ширину, и в высоту - над Гостиным всегда видно небо, перед ним - открытое пространство. Когда-то оно было забито каретами и машинами покупателей, теперь оставлен просторный бульвар. Гостиный двор с его открытыми галереями и замкнутым каре лавок послужил образцом для других рынков не только в Петербурге, но и по всей России.

|

| Мануфактурный магазин товарищества «Кончаев и Волков» на Перинной линии. Фото 1910-х гг. |

Славная история Большого Гостиного двора подробно прослежена в монографии Игоря Богданова ("Искусство",

2001). Напомним лишь общую канву сюжета. В новых каменных рядах сразу же забурлила жизнь. Уже с утра по галереям прохаживались нарядные дамы, высматривали товар и показывали себя.

Двести лет назад торговля была более интерактивна, нежели сейчас, но если вам доводилось совершать покупки на восточных базарах, вы легко представите, как это происходило. На первом этаже у входа в лавку сидел молодец приятной наружности с зычным голосом (зазывала). Внимательно разглядывая проходящих, он выбирал потенциального клиента и входил в контакт - вскакивал, брал за локоток, заглядывал в глаза и пел-приговаривал: "Хоть не купите, только посмотрите". Мужика называл "купцом", солдата - "кавалером", мастерового - "хозяином", деревенскую бабу - "теткой", молоденькую горничную - "умницей". Обращаясь к скромно одетой девушке, зазывалы говорили: "Красавица, заходите! Специально для вас держим саки с аграмантами" (то

есть сумочки с украшениями). Проходящего студента пытались остановить словами: "Господин студент, для вас

только что получены модные брюки со штрипками, гвардейского сукна, самолучшая диагональ барона Штиглица"

(А. Л. Штиглиц, владелец Нарвской суконной и льнопрядильной мануфактур).

|

Крестный ход с чудотворной иконой Коневской Божьей матери вокруг Гостиного двора. Начало ХХ века. Фото Карла Буллы.

28 мая 1862 года в Духов день в Апраксином дворе вспыхнул пожар, который перекинулся через Фонтанку и

достиг подворья Коневского монастыря на Загородном проспекте. По просьбе купцов список с чудотвор.

ной иконы Коневской Божьей матери обнесли вокруг Гостиного двора, и пламя пощадило его. За это гости.

нодворцы построили новое здание подворья, а крестный ход с Коневской иконой стал традиционным. |

Заманив покупателя, зазывалы передавали его приказчикам. Те сначала выкладывали товары "самой низкой доброты", но, если смекали, что покупатель не промах и "в товарах знается", доставали и "подобрее". Запрашивали втридорога, страстно торговались, похвалялись и ломались. "Здесь никого никогда не обманывают, - вспоминал современник, - а только "прощитываются" по общей человеческой слабости "мерить на свой аршин"". За продажи отвечали приказчики и "мальчики" - помощники, которые должны были предугадывать,

какой товар будет "в спросе", а какой нет. В "мальчики" поступали лет с двенадцати и через пять-шесть лет, освоив тонкости ремесла, выбивались в приказчики. В конторщики и в кассиры принимали только тех, кто имел коммерческое образование. К концу XIX века в магазинах и лавках Гостиного двора работало около пяти тысяч служащих - приказчиков, "мальчиков", кладовщиков, весовщиков, кассиров, бухгалтеров, конторских служащих, сторожей, грузчиков. Очень много было ремесленников: портных, сапожников, обойщиков, скорняков, золотых дел мастеров, белошвеек.

Все купцы, от "мальчиков" до хозяев, уже не походили, как уверял певец Гостиного двора Фаддей Булгарин, ни на немцев, ни на ярославцев, ни на москвичей, а составляли узнаваемый клан гостинодворцев. Управлялся Гостиный Комитетом, созданным в 1839 году.

Комитет из трех человек, избранных торговцами на три года, занимался вопросами порядка и чистоты галерей,

проходов, дворов и прилегающих улиц. За освещение и водоснабжение отвечали сами лавочники. Гостинодворский староста из числа бывших торговцев следил за исполнением распоряжений.

|

|

В 1896 году торговцы учредили Общество взаимного вспоможения приказчиков Большого Гостиного двора, которое "вспомогало" членам "профсоюза" и их родным в случае потери места, болезни или смерти. В 1905 году гостинодворцы вступили в Торгово-промышленный союз, объединивший купечество Гостиного и Апраксина дворов. К началу ХХ века Гостиный был огромным городом в городе - с конторами и торговыми складами по верхним галереям, с оптовыми складами во внутреннем дворе (внутренние корпуса были выстроены в 1840-х годах). В Гостином дворе покупали сукно и кружева, книги и зеркала, меха и драгоценности, игрушки и посуду (подробнее см. "Обход"). Поначалу торговали и продовольствием, но потом "гнилостные овощные и рыбные лавки" вытеснили в соседние, не столь престижные ряды, на Чернышев переулок (улицу Ломоносова) и дальше по Садовой. Особенно многолюдно в галереях Гостиного было в канун праздников - перед Рождеством и Пасхой. В те дни Гостиный двор обрастал огромным количеством наскоро сколоченных ларей и будок, где торговали елочными игрушками, бумажными украшениями, лакомствами, "конфектами" и пр. Столпотворение было такое, что гостинодворцы жаловались: мол, этот безобразный торг привлекает "множество праздношатающегося народа и карманных воров, которые, наполняя собой колонны Гостиного двора, делают невозможным ни проход в магазины, ни выход из них, причем давка и сутолока сопровождаются разбитием зеркальных стекол и сценами, оскорбляющими нравственное чувство всякого порядочного человека". На Вербной неделе в Гостиный шли за "вербами" - ветками вербы, украшенными восковыми фруктами, цветами и херувимчиками.

Толпы краснощеких нянек с чадами, бабушек, маменек толпились вокруг помостов с топорными игрушками. К Рождеству в Гостиный свозились елки и устанавливались правильными рядами вдоль Невского проспекта, так что за ночь вырастал целый лес.

Гостиный двор быстро стал городским героем. Про него писали очерки, слагали оды и куплеты, нравы гостинодворцев обличали в сатирических пьесах, а композитор Пашкевич написал по комедии Матинского даже комическую оперу "Санкт-Петербургский Гостиный двор" (другое название "Как поживешь, так и прослывешь"). В галерее Гостиного майор Ковалев повстречал сбежавший нос, а в игрушечной лавке разворачивалось действие балета "Фея кукол", поставленного на императорской сцене в 1907 году с роскошными декорациями Бакста.

|

| Сбор средств на галерее Гостиного двора в помощь голодающим. На заднем плане – лавка знаменитого

игрушечного магазина Тимофея Дойникова. Фото 1912 г.

|

После революции Гостиный двор опустел, витрины были заколочены, лавки опечатаны. В газетах публиковали списки магазинов, которые на следующий день посещал комиссар и в присутствии бывшего хозяина и продавцов производил опись товаров. Затем товар "национализировали", то есть изымали и увозили на "распределительные пункты" Комитета городского хозяйства. В годы военного коммунизма во избежание спекуляций товары распределялись среди населения "по твердым ценам". Один голландец писал в феврале 1919 года: "В Гостином нечего делать, он производит безотрадное впечатление. Ни сани, ни повозки больше

не подъезжают, все лежит под толстым слоем снега. Девяносто процентов магазинов уже закрыты, скоро настанет очередь остальных". С 1918-го по 1922 год торговля в Гостином дворе вообще не велась. Позже немногие оставшиеся частные магазины соседствовали с государственными учреждениями, имевшими многосложные названия, как "Крымкустпромсоюз" или "Ленинградтекстиль". Внутри Гостиного двора разместилось огромное количество контор, типографии, издательства (см. "Книжный двор"), скорняжные мастерские, склады и пр. Последние "негостинодворцы" покинули внутренние корпуса чуть ли не в 1970-е годы.

В середине 1930-х годов заговорили о реконструкции здания, поскольку, как отмечала "Вечерняя красная газета", там царили отчаянная грязь и неблагоустройство. Но перепланировать его до войны так и не успели. В войну Гостиный сильно пострадал от прямых попаданий артснарядов и зажигательных бомб.

22 сентября 1941 года тысячекилограммовая фугасная бомба разрушила десять секторов дворового корпуса, через два дня такая же бомба попала в торговые ряды центральной части. В январе 1942$го пожар на Невской линии не могли потушить несколько дней: гидранты бездействовали, обессиленные пожарные и пришедшие на помощь горожане закидывали огонь снегом. Перинную линию в марте 1942$го тушили целую неделю. Восстанавливать Гостиный двор начали уже в 1944 году, тогда же удалили купол и прочие пышные добавления, привнесенные проектом Альберта Бенуа в 1886 году. Так что фасад Невской линии снова обрел деламотовскую строгость.

В 1954 году из Гостиного двора решили сделать центральный универмаг - соединили изолированные лавки в анфилады торговых залов, устроили вестибюли: два на Перинной, два на Садовой и один на Невской линиях. Там, а также в углах зданий, соорудили просторные лестницы. Теперь покупатели могли обойти весь Гостиный по периметру как внутри, так и по галереям. К 1972 году реконструкция наконец закончилась, Гостиный двор обрел примерно тот вид, который нам всем знаком, и нет, наверное, ни одного горожанина, который хоть раз не совершал там покупки. Огромный коллектив (уже в 1960 году насчитывавший около 900 человек) приходил на работу к 9 утра, начинал день с производственной гимнастики под руководством штатного преподавателя

физкультуры, устраивал собственные КВНы, семинары (например, "Конфликты в торговом зале") и спартакиады - 100метровки участники бегали прямо во дворе. Неудивительно, что в мутные "перестроечные" годы, руководству уда лось убедить работников не продавать свои акции, а новых акционеров - не сдать универмаг в аренду. Гостиный выстоял и остался, пожалуй, единственным "универсальным магазином".

В советский фольклор Гостиный вошел как мощный "антропологический" герой. На "галере" вечно толклись фарцовщики, мошенники облапошивали приезжих ("У меня работает сестра в отделе, я вам могу вынести джинсы (плащ, кофеварку и т. д.) почти по такой же цене"). Во двор Перинной линии заезжали машины с

особыми покупателями, направлявшимися в специальный Голубой зал с дефицитным ассортиментом. Миновала пора "визиток", продажи очередей, дежурства в отделах. Продавцы уже со смехом вспоминают, как "выбросив товар на галерею", за два дня выполняли план и тянули жребий, кто в десять часов утра пойдет открывать двери, - надо было ловко отскочить, чтобы не быть сбитым с ног толпой покупателей. Ушла в прошлое "стена плача" - длинный забор вдоль Невской линии, где бабушки коммунистки торговали "оппозиционной" прессой и сомнительные патриоты проповедовали национальную идею. Неактуальна конкуренция между уличными музыкантами, в какой "трубе" (подземном переходе) играть - в теплой или холод ной. Предпочитали, конечно, теплую - тот переход, что вел непосредственно в метро. Теперь вокруг ОАО "Большой Гостиный Двор" - крупнейшего, достойнейшего и универсальнейшего магази на - не осталось ничего маргинального.

Выглядит с иголочки, гордится прошлым, полон планов на будущее. Какой еще городской организации целых 220 лет?! То ли еще будет.

|