|

|

Уж с бочкой водовоз проехал,

Оставив мокрую тропу… А. Блок |

Как известно, Петербург возник не на пустом месте: в начале XVIII века были тут и шведский городок, и крепость, и пара десятков деревень, финских с русскими пополам. Но масштаб строительства, начавшегося здесь после закладки фортеции на Заячьем острове, превосходит всякое разумение: столица громадной империи возводится на новом месте, на окраине страны, вдали от дорог, городов, сельскохозяйственных районов. Мгновение - и тут и царь, и двор, и войско. Одних рабочих немедленно нагнали сорок тысяч душ!

С самого начала город испытывал нужду во всем, и все было тут привозное - от гвоздя до пшеницы. Недостатка не было только в одном - в воде. Почти все мировые города рано или поздно вынуждены решать вопрос о снабжении жителей водой и о вывозе нечистот. Первые полтора столетия Петербургу такие заботы были неведомы. Нева с притоками была естественным водопроводом и канализацией: шестая в Европе по полноводности река спокойно справлялась с этой нагрузкой, пока население города не перевалило за полмиллиона. Вопрос был только в доставке воды к "конечному потребителю", да и это не представляло большой сложности. Поначалу питерский люд селился вдоль рек и каналов, беря воду прямо у порога: обыватель наполнял дневную бочку ведром, во дворцах (например, у Меншикова) устраивались водопроводы. В домах, стоящих поодаль от берегов, устраивались колодцы - вода в них была чиста и близка к поверхности.

|

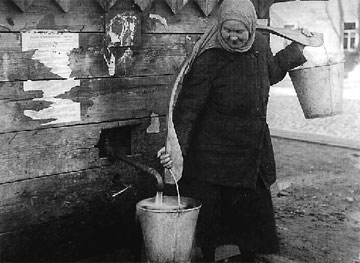

| Ленинградка набирает воду из колонки на Прогонной улице. 1936 г. |

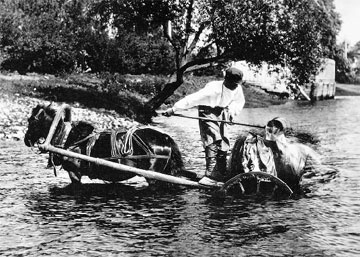

Еще в первой трети XIX века правительственная комиссия отклоняла проекты строительства централизованного водопровода на том основании, что "Петербург по положению своему и устройству достаточно снабжен хорошею водою". Ситуация стала меняться, когда уплотнилась застройка в центре, началось оживленное строительство между Фонтанкой и Обводным каналом, выросли посады на Охте, Петербургской и Выборгской сторонах. Горожане все больше прибегали к услугам водовозов и водоносов. Орудиями труда расторопного водоноса служили коромысло с двумя здоровенными бадьями и черпак. В распоряжении водовозов были еще и бочки, установленные на санях или повозках. Зачастую вместо лошадей впрягались в сани сами водовозы (см. картину Перова ""Тройка". Ученики мастерового везут воду").

|

|

Товар предлагался в бочках трех цветов. В белых была вода только из Невы, взятая вдали от берега, - "первый сорт", в зеленых и желтых - из других проток и колодцев. Воду водовозы набирали сами или покупали для перепродажи в общественных водокачалках - устроенных на берегах деревянных или кирпичных будках с ручными помпами. Первые две были оборудованы в 1827 году ремесленником Майковым на берегу Невы, у Исаакиевского и Воскресенского наплавных мостов. К середине XIX века таких водокачалок в городе было уже тридцать семь, и перед ними постоянно выстраивались очереди из повозок. Зимой вы пиливали и развозили на дровнях громадные льдины.

Во множестве домохозяйств свой водовоз был привычным поставщиком необходимого продукта - так же, как зеленщик, мясник и молочник. Привозная вода сделалась дорогой - в середине XIX века в среднем выходило около семи рублей серебром в год. Неприхотливые и бедные ходили по воду самостоятельно или пытались экономить, покупая дешевую воду из ближайшего водоема. Со временем назрела необходимость устройства общественного водопровода. Первые коммерческие проекты возникли в 1830-е. Об одном из них писала в 1837 году "Северная пчела": "Готовое всегда поощрять полезные предприятия правительство по тщательном рассмотрении в искусственном и хозяйственном отношениях различных проектов… отдало предпочтение проекту, составленному Корпуса инженеров путей сообщения генерал-лейтенантом Дестремом". При подготовке проекта его автор посетил Францию и Англию - "проверил на месте свои предначертания и заимствовал дознанные на практике выгоднейшие системы устройства". Вполне традиционный проект (водозабор в черте города, немного выше Смольного монастыря, паровые машины подают воду через чугунные трубы под давлением в 3,5-4 атмосфе ры) должен был быть осуществлен специально учрежденным в том же 1837 году акционерным обществом. Однако, несмотря на рекламную кампанию, затея провалилась: акции не продавались и проект Дестрема остался на бумаге. В 1846 году известный делец и поборник прогресса граф Яков Эссен-Стенбок-Фермор, создатель "Пассажа" на Невском, получил разрешение на постройку водопровода в Литейной и Московской частях столицы. Он построил на Неве у Воскресенского моста (в створе нынешнего проспекта Чернышевского) каменный дом, где была установлена водокачальная машина. Одновременно по Знаменской, Сергиевской и Итальянской улицам были проложены водопроводные трубы. Система заработала, но, как это часто бывало со Стенбок-Фермором, предприятие оказалось для России слишком дорогим и непонятным. В "Пассаже" купцы не хотели устраивать магазины, предпочитая темные лавки Гостиного двора, централизованный водопровод также не снискал популярности и, оказавшись нерентабельным, вскоре был закрыт. Осень 1850 года принесла целых четыре проекта, рассмотренные Городской Думой. Первый из них, предложенный дворянином Шенгелидзевым, предполагал добывать воду при посредстве "никем и нигде еще не испытанного гидравлического самодвижителя", устройство которого "составляет пока тайну изобретателя".

Жюль Верн станет знаменит лишь через тринадцать лет, но небывалые и таинственные изобретения уже входят в моду. Дума "отказалась от произнесения всякого суждения", то есть попросту проигнорировала проект, сочтя автора невменяемым. Коллежский асессор Лавровский и слесарный мастер Бауман предлагали проведение от Ладожского озера пятидесятиверстной деревянной трубы с отводами. Вода должна была двигаться самотеком. И это предложение, как и остальные, было отклонено. Подобные проекты, как ни странно, станут актуальными много позднее: и экологичная идея использовать для подъема воды силу течения и ветра, и проект ладожского водопровода, и даже план применения сверхдорогих и эксклюзивных теперь труб из лиственницы и мореного дуба всерьез разрабатывались и иногда воплощались в XX и XXI вв. Ю.С.

|

| Вид Главной водопроводной станции с Невы 1900-е гг. |

|