|

|

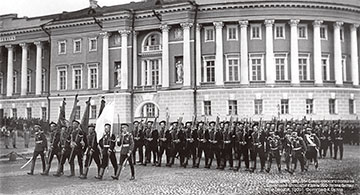

| Парад лейб-гвардии Семеновского полка на Сенатской площади в день 200-летия битвы при Лесной. 1909 г. Фотограф К.Булла |

В роду ярославского дворянина Юрия Васильевича Макарова военная служба почиталась непременной мужской обязанностью. Его прадед был лейтенантом флота и под командой Алексея Орлова громил турецкий флот при Чесме. Дед дрался под Бородином и в 1814 году в рядах Галицкого мушкетерского полка вошел в Париж. Отец, поручик Измайловского гвардейского полка, в Крымскую кампанию охранял балтийское побережье, препятствуя высадке английского десанта. Закончив в 1904 году Павловское военное училище, Юрий Макаров вначале собирался поступить, как и его отец, в Измайловский полк, но волею судеб оказался в Семеновском. С ним он разделил и славу, и беду, прошел дорогами Первой мировой и Гражданской войн и, как большинство офицеров, вынужден был эмигрировать. Из его воспоминаний, опубликованных в 1951 году в Буэнос-Айресе, мы выбрали отрывки, описывающие будни Семеновского квартала.

Знакомство

По существовавшим неписаным правилам, будучи принятым в один гвардейский полк, выйти офицером в другой

было уже невозможно. В каждом полку официально считалось, что из всей русской армии их полк самый лучший, поэтому на колебания в выборе полка смотрели косо. На это обижались так же, как если бы какая-нибудь девица узнала, что молодой человек не решается, кому сделать предложение ей или ее подруге.

Когда я, в юнкерской форме и несколько робея, первый раз явился на квартиру капитана П-ва в офицерском доме Семеновского полка, семеновцы меня встретили приветливо. Уже со второго свидания меня стали

допрашивать, почему, собственно, я выхожу в Измайловский полк. Говорю: "Там служил мой отец". - "И что же, в полку его помнят?" - "Вряд ли, отец поступил в полк еще в царствование Николая I". - "Ну, видите... А у нас из вашей семьи никто не служил?" - "Служил дядя Ушаков, брат матери". Справились в полковой истории, нашли нескольких Ушаковых.

|

| Юрий Макаров. 1915 г. |

"Ну что же, основания выходить в Измайловский полк или в Семеновский, в сущности, одинаковые. Исключительно сентиментальные... Предки ваши служили при царе Горохе, и их ни здесь, ни там не помнят. Измаильтяне, конечно, отличный народ... Но не забудьте, что нас основал сам Петр, а их - какая-то немецкая Анна Ивановна... Бирон царил при Анне, он сущий был жандарм... Мы Петровская бригада... И нагрудный знак будете носить... Во всей русской армии есть только два полка, которые его имеют... Преображенцы и мы..." - "Да я уже представлялся в Измайловский полк". - "Вас баллотировали или нет? Нет? Ну, значит, вы свободный человек... Право, идите к нам, вам у нас лучше будет". Должен сознаться, что "генералы" (офицеры полка. - Ред.) сразу же произвели на меня большое впечатление. Я стал колебаться, а потом как-то так вышло, что об Измайловском полку речь больше не подымалась. С этого времени, еще задолго до выпуска и до баллотировки, я был неофициально, но прочно принят в семеновскую семью.

Каждый праздник я заходил на несколько часов в офицерский дом (Загородный пр., 54 - Ред.) и вскоре перезнакомился с половиной офицеров. В библиотеке П-ва я сделался своим человеком и часто сидел там один за книгой. Хозяина по обыкновению дома не было. Мне серьезно рекомендовали прочесть двухтомную полковую историю. Я ее прочел, и тот факт, что я собирался надеть форму части, в которой служили Орлов-Чесменский, СуворовРымникский и Дибич-Забалканский, преисполнил мое юношеское сердце гордостью. Я выучился играть на рояле и петь полковой марш, и когда доходил до слов: "Семеновцы были всегда впереди, / И честь дорога им, как крест на груди, / Погибнуть для Руси семеновец рад, / Не ищет он славы, не ищет наград...", голос у меня дрожал и мурашки пробегали по спине. Через несколько месяцев я уже окончательно проникся убеждением, что знаменитее и славнее Семеновского полка в российской армии нет и что я очень счастливый человек, что имею возможность в такой полк идти служить. Каждого солдата в бескозырке с синим околышем, которого я встречал на Загородном проспекте, мне хотелось остановить и вступить с ним в разговор. Это я иногда и делал и таким

образом завел несколько интересных знакомств.

Представление

В вечер выпуска я вышел из подъезда училища, сел на лучшего извозчика, посулил ему рубль - обыкновенная плата была полтинник - и велел ему ехать в Семеновский полк. До сих пор помню, что отдававшие мне честь городовые и мое собственное чужое мне отражение в зеркальных окнах больших магазинов доставляли мне жгучее удовольствие. С "генералами" было заранее условлено, что в этот день я буду обедать в Собрании (офицерское собрание Семеновского полка находилось на месте нынешней станции метро "Пушкинская". - Ред.). Когда я вошел в переднюю, со скамейки у окна медленно поднялся высокий худой старик с большими седыми усами. На нем был семеновский офицерский сюртук без погон, а на груди - колодка орденов с крестами Георгиевскими и румынским. Через час я узнал, что фамилия старика Колесников, что он бывший солдат Государевой роты, участник Турецкой войны и что он служит у нас швейцаром. Старик подошел ко мне, помог снять пальто и, наклонив голову, тихо, но отчетливо выговаривая каждую букву, сказал: "Здравия желаю, ваше высокоблагородие. Имею честь поздравить с монаршей милостью. Быть может, прикажете называть ваше сиятельство?" - "Благодарю вас, - говорю, - нет, уж зовите меня, пожалуйста, просто благородие". - "Слушаю, ваше высокоблагородие". Позже я узнал, что по традиции все офицеры в гвардии назывались "высокоблагородиями" и что со всякой "монаршей милости" Колесникову полагалась контрибуция в размере

трешницы - связь с полковой канцелярией была у старика хорошо налажена. "Скажите, пожалуйста, подпоручик Рагозин здесь?" - "Так точно, как прикажете доложить?" - "Скажите - подпоручик Макаров". Назвать себя в первый раз в жизни офицерским чином было приятно. Колесников нажал кнопку звонка и через минуту явился шустрый солдат в белой рубашке. С ним швейцар Колесников заговорил строго и повелительно: "Доложишь их высокоблагородию поручику Рагозину, что их высокоблагородие поручик Макаров их ожидают". Никогда за один день мне не приходилось так много слышать о "высоком благородстве" обыкновенных подпоручиков. Открылась дверь, в переднюю "вошли" Алексей Рагозин, он же "генерал Ра". Мы расцеловались, и я наконец вступил полноправным членом в тот храм товарищества, дружбы и двухсотлетних традиций, который назывался Офицерское собрание лейбгвардии Семеновского полка.

|

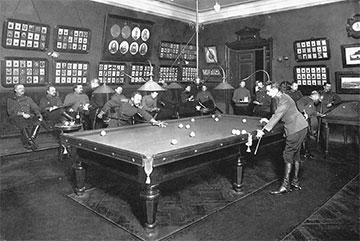

Офицеры полка за игрой в биллиард. 1913 г.

Фотограф К.Булла |

Офицерское собрание

Полковые офицерские собрания в гвардии были заведены во вторую половину царствования Александра II. До этого времени офицеры могли собираться лишь на частных квартирах. В мое время все полки уже давным-давно имели свои собрания, и в смысле обстановки и комфорта они могли соперничать с лучшими клубами и в России, и за границей. В нашей 1-й дивизии хорошее Собрание было у преображенцев, на Кирочной, на которое средства дал царь, в качестве и шефа, и бывшего офицера-преображенца. У измайловцев, у егерей и у нас Собрания были приспособлены для этой цели из казарм, так что с улицы ничем, кроме хороших стекол, от других полковых зданий не отличались. По первому взгляду особенного впечатления Собрание на меня не произвело. Великолепия, которого я ожидал, не было и помину. И вещи, и мебель, хотя и отличного качества, вид имели вид

потертый. Было видно, что в этих комнатах не столько принимали гостей, сколько жили сами. В столовой, куда мы

пришли через зал, читальню и зеленую гостиную, за длинным столом сидели и обедали пять офицеров. Я им по всей форме представился. Пока шло представление, все стояли смирно - не только офицеры, но и стоявший за конторкой буфетчик и подававшие на стол лакеи во фраках. Ту же самую представительную фразу, только с разными обращениями и в разной обстановке, мне пришлось произнести потом раз сорок, по числу офицеров в полку. По окончании представлений мы пообедали и в мою честь выпили бутылку шампанского. После обеда мне подробно показали Собрание и музей. <…>

Музей

В музее имелись бесценные исторические реликвии, как остатки полковых знамен времен Петра, его указы, мундир офицера полка Талызина, в который оделась Екатерина II, когда во главе гвардии выступила из Петербурга в Ораниенбаум свергать Петра III, и многое другое. Собирался музей с большой любовью и был доступен не только для офицеров. Все будущие полковые унтер-офицеры, попутно с прохождением в команде курса русской истории, ходили в музей, где все им показывалось и объяснялось. Водили их туда маленькими группами, попутно показывали и Собрание, все то, что имело в нем историческую ценность. <…>

|

|

В столовой, самой большой комнате в Собрании (она вмещала до 130-150 обедавших), на стене висел поясной портрет Петра Великого. Император был изображен в зеленом кафтане, с синим семеновским воротником. На стене висела картина, изображавшая бой под Лесной. Ее история такова. Приблизительно за год до 200-летнего юбилея этого боя (28 сентября 1908 г.), в котором Семеновским полком был разбит шведский отряд Левенгаупта, боя, который Петр назвал "матерью полтавской победы", старые семеновцы решили подарить полку картину с изображением сражения. Картина была заказана известному баталисту Мазуровскому . Для исторической верности все формы, как русские, так и шведские, были списаны с образцов, хранившихся в музеях. А чтобы не выдумывать лица, фигуры на переднем плане были списаны с офицеров и солдат полка, которые пачками ездили в мастерскую художника, облачались в старые формы и позировали в группах и поодиночке. Автор этих строк опоздал к первым сеансам, и все стоячие фигуры были уже написаны. Поэтому его положили на пол и изобразили в качестве убитого шведа под копытами серого коня. Под картиной была прибита бронзовая дощечка с именами всех семеновцев, принимавших участие в подарке. <…>

|

| Сцена из солдатского спектакля «Кавалер Тимошкин». До 1914 г. Фотограф К.Булла |

Буфетная комната была вся заставлена дубовыми шкафами с собранской посудой - ее заказывали на фарфоровом заводе Кузнецова, и на всех предметах, начиная от кофейных чашек и до самых

больших тарелок, была синяя каемка полкового цвета и полковой вензель, два перекрещенных латинских "Р", то

есть Petrus Primus. Из буфета вниз, в кухню, была проведена разговорная труба, через которую собранские то и дело кричали: "Ало, ало, два бифштекса, ало, три антрекота и два омлета" и т.д. Я думал, что "ало" - обыкновенный телефонный вызов "алло", но затем мне разъяснили, что Алло есть фамилия повара.

Через четверть века, проживая в Буэнос-Айресе, я узнал, что в одном из местных ресторанов дают отличную русскую еду и что поваром там состоит г-н Алло, бывший повар великого князя. (Русские повара за границей, которые имели скромность не претендовать, что до революции они работали у самого царя, ниже великого князя обыкновенно не опускались.) Отправившись в этот ресторан, я получил огромное удовольствие, съев обыкновенный собранский 90-копеечный обед из борща, куска гуся с капустой и "профитролями". Хотя я никогда в полку Алло не встречал, я таки пошел после обеда на кухню, и мы долго жали друг другу руки.

Танцы

|

| Нагрудный знак. Учрежден 24 июля 1908 г. На лучах креста помещены вензели императоров Петра I и Николая II |

Никаких вечеров, балов, спектаклей и т.д. в Собрании не устраивалось, и дамам вход туда был заказан. Делалось исключение только раз в год. На третий день Рождества в Школе солдатских детей была елка. Туда приглашались все офицеры с женами. После шли ужинать в Собрание. Играл наш маленький струнный оркестр, так называемый бальный, а когда его часа в два ночи отпускали, кто-нибудь из офицеров садился за рояль и начинался пляс. Я помню один такой особенно удавшийся вечер. Пили нормально, но веселье часто приходит не от питья, а как-то само собой. В тот вечер некоторые из нас побежали в полковой музей, вытащили старые формы и облеклись в них, что, между прочим, строго запрещалось, но это только прибавило остроты удовольствию. Пустились плясать даже офицеры, никогда не танцевавшие. Стали водить головокружительные кадрили с бешеными галопами. Какая-то пара покатилась на пол, по счастью оказались жена с мужем. Одним словом, веселье было безудержное и буйное... Еще немножко, и было бы нехорошо. На следующий день один из наших остряков, который ронял словечки уголком рта, когда его спросили, как ему понравился вчерашний вечер, не вынимая вечной сигары, процедил: "Было очень мило, немножко чопорно".

Полковой храм

|

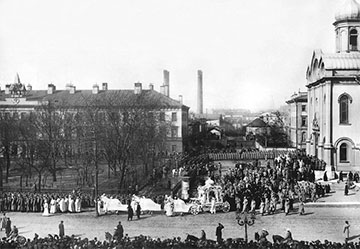

| Похороны командира полка И.Я. Кульнева. Перед полковой церковью выстроился почетный караул. 20 марта 1910 г. Фотограф К.Булла |

В то время, которое я описываю (1906-1913), полковой собор стоял еще крепко и казался нерушимым. Благодаря обилию богатых прихожан, купцов из Апраксина рынка и Гороховой, щедрых на украшение храма и благотворительность, он занимал исключительно счастливое положение. Полк давал причт, один из лучших в Петербурге церковных хоров, несколько сторожей и любое количество рабочих рук для чистки, поправок, починок и т.д. Приход, со своей стороны, не только не жалел денег на храм и на всех, кто его обслуживал, но содержал богадельню, детский приют, ночлежный дом и даровую столовую. Свадьбы, похороны и всякие требы для бедных, разумеется, совершались бесплатно. Представителем от полка долгие годы состоял полковник Андрей Ал. Швецов, человек хозяйственный, богомольный, весьма добрый и с немалыми связями. А старостой, выборным от прихода, - апраксинский купец И. И. Синебрюхов. В один из очередных ремонтов собора Синебрюхов, человек вообще тороватый, отвалил тысяч десять рублей серебром. Швецов, который его на это подзуживал, решил, что за такие щедроты старика нужно почтить и устроить в его честь в Собрании обед. Обед устроили, с отличной закуской, с тостами, все честь честью. Синебрюхов, однако, выпив винца, вошел во вкус.

- Очень мне нравится у вас это шипучее... А можно еще?!

- Конечно, можно, Иван Иваныч, сейчасподадут.

- Нет, теперь уж я распоряжусь... Эй, молодец! Подай-ка сюда две дюжины!

Старый буфетчик с недоумением посмотрел на старшего офицера. Таких заказов ему принимать еще не приходилось. Офицер мигнул, что, мол, можно, и через десять минут вино появилось. А потом еще и еще... Синебрюхов вошел в азарт и все требовал и требовал... А ему все подавали и подавали... Наконец, уже под утро, И. И. неуверенно поднялся на ноги, подозвал буфетчика и развернул свой трехстворчатый бумажник.

- Ну, говори, любезный, сколько с меня следует?

Полковник встал и говорит ему: - Иван Иваныч, спрячьте ваш бумажник. Вы наш гость, а гости у нас не платят...

Тот так и сел.

- Как не платят, я тут всем распоряжался, всем командовал... А вы мне платить не даете... Да как же вы можете меня так конфузить?!

- Извините, мы вас очень уважаем, но менять для вас двухсотлетние порядки не станем...

- Ну а молодцов ваших, что подавали нам, можно поблагодарить?

- Это, конечно, можно.

Тогда из трехстворчатого бумажника на всю братию собранских служащих было вручено двести рублей, сумма б ольшая, чем два месячных жалованья офицера.

Тут же, не выходя из комнаты, И. И. всех пригласил в воскресенье к себе ужинать. И что это был за ужин... Вспоминая сейчас, даже не верится, чтобы в пище и питье люди могли устраивать такие неистовства. Свежая икра в серебряных ведрах, лангусты величиною с большую тарелку, самые дорогие французские вина, цветы из Ниццы... А уж шампанского - хоть залейся. На ужин было приглашено и наше духовенство. Все веселились, и особенно протодьякон, который в конце ужина провозгласил хозяину многолетие такой густоты, что люстра дрожала...

Вместо эпилога

21 ноября 1917 года в селе Лука Мала семеновцы отметили свой последний полковой праздник. Полк был далеко не похож на то, что он представлял собою во время войны. Февраль 1917-го, солдатский полковой комитет, разные выборы, вмешательство солдат в командование полком создали отвратительную атмосферу недоверия солдат к офицерам и общую подавленность. И все-таки полковое знамя стояло в штабе, и нам, офицерам, хотелось верить, что не все еще потеряно. Командир полка произнес тост: "Наш старый, горячо любимый, увенчанный двухсотлетней славой петровский корабль - Семеновский полк - терпит бурю. Кругом много подводных камней, о которые он разбивается. Но вера в Бога и в себя должна нас поддержать". Через двадцать один день старый петровский корабль пошел ко дну. 12 декабря двинулось домой, в Петроград, все, что от него осталось: несколько офицеров, человек тридцать солдат и полковое знамя. Командиром этой горсточки был выбран вернейший и храбрейший, кристальный человек Дмитрий Комаров. Знамя довезли до Петрограда и спрятали в надежном месте. По петровскому Воинскому артикулу та часть, которая утеряет свое знамя, расформировывается и перестает существовать. А те, кто его зарыли, наперекор всем стихиям таили в душе искорку надежды, что, быть может, при монархии или при республике, имя одного из древнейших и славнейших русских полков из нашей армии не исчезнет.

|