|

|

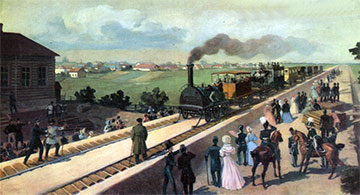

| Н.Самокиш. Первый пассажирский поезд на Царскосельской железной дороге. 1837г. |

Первой железной дорогой Россия обязана австрийскому подданному чеху Францу Антону фон Герстнеру (1793-1840). В 1832 году Герстнер вместе с отцом, основателем Пражского политехнического института, принимал участие в сооружении железной дороги в Австрии, между Будвейсом и Линцем. Приобретя необходимый опыт, в 1834 году он, тогда уже профессор геометрии и землемерного искусства Венского политехнического института, решается обратить на себя внимание русского царя (Герстнер был энергичен и честолюбив, а железные дороги требуют простора). Благодаря протекции видного инженера приглашают в Россию на службу. Помотавшись три месяца между Петербуром и уральскими заводами и изучив на собственном опыте особенности местных путей сообщения, Герстнер укрепился в мысли, что нигде нет такой необходимости в железных дорогах, как в России. Ему также удалось убедить в этом императора. ("Если бы Петербург, Москва и Варшава были соединены железной дорогой, - писал он, - можно было бы покорить мятежных поляков в четыре недели".)

Для первой экспериментальной дороги Герстнер выбрал конечной целью Царское Село и Павловск (летние царские резиденции). Это направление было самым востребованным, но грунтовую Царскосельскую дорогу, проложенную еще в XVIII веке, берегли; и по ней долгое время было разрешено ездить лишь придворным каретам и фельдкурьерам. В докладной записке царю Герстнер, придумывая "экономическое обоснование" проекта, также предлагал устроить "в конце дороги новое Тиволи, прекрасный воксал, который зимой и летом будет служить сборным пунктом для столичных жителей". Идея оказалась блестящей: Павловский музыкальный вокзал с 1840 года вплоть до революции будет самым любимым петербуржцами летним концертным залом. Поскольку трасса первой железной дороги сохранилась почти без изменений, направляясь в Пушкин, можно увидеть "родовые особенности". От Лиговского проспекта (тогда канала) до Павловска она почти прямая. В 1835 году осушили Шушарские болота, нивелировали местность и соорудили трехметровую насыпь (чтобы зимой пути не заметало снегом). На третьей версте от Петербурга ветка проходила через Волково поле (теперь там платформа "Воздухоплавательная"), на восьмой пересекала дорогу, идущую от Московского тракта к слободе Фарфорового завода, мимо деревни Купчино. Вторую после Петербурга станцию устроили на двенадцатой версте, на пересечении с Московским трактом (ныне платформа "Шушары"). Третью - близ Царского Села, четвертую - на территории Павловского парка.

Общая протяженность линии составила двадцать пять с половиной верст (около 27 километров). Вокзал в городе сначала решили построить на набережной Фонтанки, но во избежание будущих пробок и градостроительных неудобств перенесли на Семеновский плац. Чтобы скрасить время ожидания поездов, у станционных часов установили ручную шарманку, на которой исполнялись модные музыкальные "пиесы". 30 октября 1837 года, в день официального открытия, народ стал собираться с раннего утра. "Правление пригласило на первую поездку самое блистательное общество, - извещала читателей "Северная пчела", - главнейших сановников, военных и гражданских, особ дипломатического корпуса, множество любезных дам высшего круга, представительниц красоты и грации, и большое число посторонних лиц, ученых, литераторов, художников, негоциантов".

|

|

В 12 часов 30 минут по сигналу станционного колокола поезд, состоявший из восьми экипажей и грузовых повозок, плавно отошел от станции. Вел его сам Герстнер - учредитель, строитель, первый управляющий, кондуктор и машинист первой в России железной дороги. И - увы! - один из первых пострадавших от нее. До Обводного канала во избежание наезда на зевак состав двигался медленно. Крестьяне крестили приближавшуюся "нечистую силу", деревенские собаки лаяли, публика с удивлением и смятением разглядывала диво дивное. После того как мост остался позади, скорость "парохода" возросла. Через 35 минут, преодолев 23 километра, под "оглушительный рев огненного коня, застилающего путь густою пеною", "громкие рукоплескания всего общества" и крики "ура!" поезд подошел к платформе царскосельской станции.

В одном из залов станции был накрыт "роскошный завтрак", и отважные путешественники, "провозгласив единодушно здравие государя императора и пожелав успеха новому предприятию", отправились обратно. На обратном пути Герстнер развил неслыханную по тем временем скорость - около 52 километров в час! Даже на следующий день корреспондент "Санкт-Петербургских ведомостей" все еще не мог прийти в себя: "Шестьдесят верст в час: страшно подумать! Между тем вы не замечаете этой быстроты, ужасающей воображение; только ветер свистит, только конь дышит огненной пеною, оставляя за собой белое облако пара". Так Россия благодаря Герстнеру стала пятой в Европе (после Англии, Франции, Бельгии и Германии) и шестой в мире (еще были дороги в Северо-Американских Штатах) обладательницей железной дороги. Поначалу "пароходы" ходили только по воскресеньям; в будние дни в составы впрягали лошадей. С января в Царское Село ежедневно отправлялось два поезда (в десять часов утра и в семь вечера). Когда с апреля начали регулярно ходить "пароходы", число желающих прокатиться с ветерком резко возросло. То был, по сути, главный аттракцион столицы, рядом с которым отходили на второй план тогдашние "американские горы". Мест для всех не хватало, пассажиров приходилось рассаживать даже на платформах для перевозки леса. Состав, бывало, брал до 340 человек. Первые вагоны освещались свечами, за дополнительную плату предлагали "грелки" под ноги (горячие кирпичи в коробках) и подушки или тюфяки с соломой (безрессорные вагоны немилосердно трясло). Колокольчики как сигналы оповещения не привились, паровозные свистки наводили ужас на публику. Тогда каждый паровоз снабдили "трубными снарядами", состоявшими из одиннадцати труб и одного тромбона, в которые кондуктора трубили при прохождении города. За городской чертой вдоль пути на расстоянии человеческого голоса выстраивались сторожа, предупреждавшие друг друга о следовании состава зычными криками "Посматривай!". Во избежание несчастного случая или умопомешательства (скорости-то умопомрачительные!) и поскольку машинисты работали на открытом воздухе (без всякой кабины - см. иллюстрации), на каждый паровоз назначалось по два машиниста. Не обошлось и без происшествий. 5 сентября 1838 года в одиннадцатом часу вечера "ехавшим по Царскосельской железной дороге паровозом раздавлен находившийся караульным при сей дороге крестьянин Семен Петров". Известие об этом дошло до императора. Тот "повелеть соизволил принять меры и чтобы позже девяти часов вечера поездам не ездить".

…3 октября 1837 года основатель Царскосельской железной дороги во время управления локомотивом ударился о железные перила и сильно ушиб грудь. Врачи посоветовали ему поехать лечиться за границу. В начале 1838 года Герстнер покинул Россию, а в 1840 году умер в Филадельфии. Одни современники сохранили о нем память как об авантюристе, другие - как о пророке в чужом отечестве.

|

| Н.Самокиш. Станция Царскосельской дороги в Петербурге. 1837 г. |

|