|

|

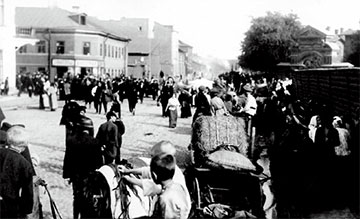

| Старо-Александровский рынок на углу Невского и Полтавской. 1900-е гг. |

Поскольку весь этот район сформировался вокруг дороги к Александро-Невской лавре, в топонимике окрестных кварталов на протяжении двух веков доминировали слова «александровский» и «невский». Сто лет назад тон задавали Cтаро-Александровский рынок на углу Невского и нынешнего проспекта Бакунина (до октября 1918 года – Калашниковского), Александро-Невский дом призрения (сейчас его здание на Невском, 178, занимает банк «Санкт-Петербург»), огромный Александровский казачий

плац у Обводного канала и Александровская больница (Боткинские бараки). Со временем количество «александровского» сильно убавилось, но память об исчезнувшем рынке сохраняют Тележный, Железный, Перекупной переулки и Конная улица. Последние были границами огромной Александровской Торговой площади. Как известно, трасса современного проспекта Бакунина была про.ложена еще в XVIII веке и называлась дорогой к Малоохтинскому перевозу через Неву. Но если на месте, где лодочники перевозили горожан с левого берега Невы на Большую Охту, был в итоге построен Большеохтинский мост, то «разрыв отношений» с Малой Охтой (ни моста, ни перевоза) чувствуется до сих пор. На бойком углу пересечения Малоохтинского проспекта с Невским сразу возникает рынок. Место было удобным как для торговцев, так и для покупателей: товары доставлялись по Неве к пристаням нынешней Синопской набережной, а оттуда по проспекту – к торговым рядам и складам. Недалеко располагалась таможня –

Мытный двор. И. Г. Георги в своем «Описании столичного города СПб» (1791) упоминал «каменное четвероугольное строение в один ярус со множеством лавок», которое можно видеть «между Мытным двором и Каретным рядом, идучи к Невскому монастырю, на левой стороне». За рынком простиралась огромная (от Полтавской улицы до Перекупного переулка) Торговая площадь. «Сюда чинится зимний привоз всех для города потребных съестных припасов, как то: битой скотины, рыбы, дичины, масла и пр. Ежедневное стечение народа на сию площадь чрезвычайно велико, для чего происходит здесь и наказание уголовных преступников».

Торговая площадь исчезла с карт в 80-е годы XIX века. Когда во времена строительного бума участки между Конной, Невским и Перекупным были проданы, то среди покупателей оказалось немало александровских купцов. Собственно торговые ряды располагались от Дегтярной улицы до Тележного переулка и делились на две части. По одну сторону Калашниковского – Мытный двор, по другую – Старо-Александровский рынок. По сравнению с другими гигантами столичной торговли – Гостиным и Апраксиным дворами, где число лавок доходило до 700–800, – Старо-Александровский был невелик. В 1917 году там насчитывалось 110 лавок. На плане, опубликованном в справочнике «Весь Петербург», вперемежку следуют «хлеб, мебель, яичный склад, сельди, соль и оберточная бумага, курятный и зеленной торг, посуда, готовое платье, колониальные товары, кладовая канатов и снастей, чай, электрические лампочки, мешки, кули, рогожи». На Полтавской улице, в центре рынка, располагались гостиница и ломбард, а также контора управления. В Железном ряду (Невский пр., 148) преобладали железные и москательные товары (краски), а в Тележном (Невский пр., 150) – телеги и экипажи, русское АО «Пулемет» предлагало здесь даже складские повозки и походные кухни: сказывались военные действия.

|

|

Если в 1917 году специализация рынка угадывается слабо, то в середине XIX века Старо-Александровский считался основным оптовым рынком зерна и муки, что неудивительно: ведь недалеко была Калашниковская пристань, названная так в честь купцов Калашниковых, владевших многочисленными лавками в этой части города. Пристань тянулась от Малоохтинского перевоза до самой Лавры. В 1841–1851 годах на ней построили огромные каменные амбары, выходившие одними дверями на реку, а другими – к железнодорожным путям (рельсы сохранились на набережной и сейчас). Весной, как только реки вскрывались ото льда, в столицу по Мариинской водной системе (Волга, Белозерье, Онега, Ладога) начинали поступать хлебные богатства двадцати четырех губерний Волжского бассейна. Часть оставалась для продажи в столице, часть шла по железной дороге в скудную Финляндию, остальное сбывалось в Европу. «В последних числах мая, – писал историк Бахтиаров, – на Калашниковской пристани страшная сутолока. Ветвь Николаевской железной дороги, подходящая к пристани, запружена вагонами с хлебом.

На Неве – лес мачт, сотни ломовиков подвозят хлеб из вагонов к берегу, тысячи крючников таскают кули, приемщики принимают товар». В Барановском трактире хлебные тузы в длиннополых русских кафтанах встречались с комиссионерами в новомодных клетчатых парах. Торговля велась на ушко, сделка закреплялась битьем по рукам. Никаких документов не требовалось, все держалось на честном слове. Необходимость в каких-то документах возникла уже в начале ХХ века, когда напротив рынка, на Харьковской улице, 9, построили Калашниковскую хлебную биржу. Поскольку мельниц в Петербурге было мало, продавали в основном муку. Черный хлеб пекли чуть ли не при каждой мелочной лавке, белый – в русских и немецких пекарнях. Неудивительно, что Старо-Александровский рынок держал «руку на пульсе» хлебной торговли: здесь отоваривались и булочник, и пирожник, и владелец мелочной лавки. Рынок снабжал город и другим натурпродуктом, прибывшим из глубины России: крупами, солью, дегтем, фуражом, рогожей. На фотографии 1910-х годов на перекрестке Староневского проспекта и Полтавской улицы виден, как значится в архивном описании, «Привоз носимых вещей» – телеги, возы, ребятишки, бабы в платках, мужики в картузах, господа в шляпах. Дети, смотрящие в кадр, явно удивлены вниманием фотографа: репортеры не слишком интересовались этими местами. Атрибутировать перекресток можно лишь по виднеющемуся в глубине двухъярусному мраморному киоту, установленному рыночными торговцами на

углу Невского и Полтавской улицы в 1903 году. Сейчас разглядеть прошлое в настоящем трудно, но можно. Дом №5 по проспекту Бакунина, с его огромными окнами в первом этаже, вспомнил былое – в витринах первого этажа вновь выставлена мебель и «колониальные товары», дома №148 и 150 по Невскому проспекту, вытянувшиеся до Конной улицы, – это перестроенные Железный

и Тележный ряды, потому и проезды между ними назывались когда-то Тележным и Железным переулками. На месте рядов между Полтавской, Невским и проспектом Бакунина в 1930-е годы был построен конструктивистский дом, никак с рынком уже не связанный. Но память места сильна – все первые этажи занимают магазины, магазины, магазины. А.П.

|

| Торговцы на рынке |

|