|

До того как стать в 1989 году Театром оперы и балета имени Мусоргского, урожденный Малый Императорский не раз менял имена. До революции по вторникам, четвергам и субботам, когда здесь играла французская труппа, то был театр "Мишель", в "немецкие дни", по средам и пятницам, - "Михель-театр". Ни тот, ни другой проблем с публикой не испытывали.

Сколько человек соберется сегодня на фильм, идущий на языке оригинала? И сколько протянет кинотеатр? В Императорском Михайловском театре, построенном специально для казенных иностранных трупп, было 900 мест. После реконструкции в 1859 году, когда зал превратился из малиново-золотого в серебряно-абрикосовый, - 1159. Хотя билеты были недешевы, пьесы Дюма-сына, Мольера и Скриба в Михайловском посещались охотнее, чем Гоголя и Островского в Александринке. Сюда приезжали "пофранцузить", послушать безупречный прононс, посмотреть нашумевшие новинки парижской сцены - до Петербурга они добирались уже через две недели. Расцвет театра пришелся на 1830-1850_е годы, когда в ложе каждую неделю сидел император, в партере - высший свет. Лучшие парижские трагики, буффоны и инженю бросали "Комеди Франсез", "Одеон" и "Жимназ" и отправлялись в Россию "за длинным рублем". Десять лет "беспорочной службы" на русской сцене, и достойная старость - 2000 рублей в год - обеспечена. Для сравнения: президент Академии наук, сенаторы и прочие чиновники первого разряда получали 1143 рубля, отслужив тридцать пять лет. Собственный французский театр был "фишкой" столицы и только в столице и был возможен. Однажды героически отправившись с гастролями в глубинку (в Москву), он потерпел сокрушительный провал.

Тотальная франкомания русской знати началась с Елизаветы, которая и пригласила первую французскую труппу в Петербург. Придворные несостоявшейся невесты Людовика XV цитировали на память монологи из трагедий Корнеля и Расина даже в частных беседах, чем ошеломляли иностранцев. Франкофония высшего общества крепчала до войны с Наполеоном, с началом которой аристократам пришлось срочно учить русский язык, дабы не быть принятыми за шпионов. Но уже в 1819 году французские артисты, спешно покинувшие Россию, "амнистированы", вновь приглашены ко двору, им благоволит будущий император Николай, обожавший сцену и сам с удовольствием игравший в домашних спектаклях. По его повелению в 1833 году строят третий императорский театр: в Большом царят опера и балет, в Александринском - русская драма.

|

|

Александр Брюллов вписал здание в однотонную и однофасадную россиевскую Михайловскую площадь, и театр также окрестили Михайловским. В "Мишель" игрался почти весь парижский репертуар. В сезон ставили от сорока до шестидесяти пьес, пьеса шла в среднем два-четыре раза, десять показов считались достижением, больше - событием. Только в "Мишель" умирала на сцене падшая дама с камелиями, на русской сцене "аморалку" цензура пропустила лишь десятью годами позже с красноречивым предуведомлением "Как поживешь - так и прослывешь".

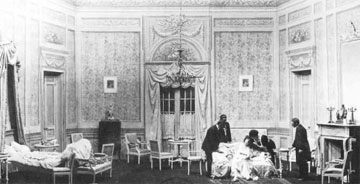

Светская публика появлялась в театре с опозданием, в ее ожидании пускали что-нибудь легкое, водевильчик "для съезда", дальше шла piece principale - главная пьеса, а напоследок - опять водевиль или пьеска для разъезда. Бомонд, торопясь на какое-нибудь ночное бдение, финального занавеса не дожидался, досиживал средний класс, покупавший билеты на свои кровные. Шарма театру добавлял небольшой оркестрик, игравший в антрактах пьесы Бизе, Делиба, Лекока и Оффенбаха. Theatre Michel был топовым местом светской жизни, хроникеры отчитывались о "живой школе паризианизма", о манерах и туалетах актеров, о бриллиантах публики, сокрушались, что у театра - вечная проблема Михайловской площади! - негде "парковать" кареты и экипажи.

Звонкие имена французских артистов Рашели, Леонтины Вольнис, Жанны Арну_Плесси, Марии Делапорт, Александра Гитри, сводивших публику с ума, мало что скажут современному читателю. Но пафосные строки и восклицательные знаки в письмах их современников - Герцена, Щепкина, Каратыгина - красноречиво передают тонус переживаний. С нежностью отзывается о "Мишель" в своих воспоминаниях Александр Бенуа, бывавший там каждую субботу, Николай II, судя по дневникам, посещал театр не реже. В 1860-е годы, с появлением драм Островского, когда русская труппа начала обрастать конкурентоспособным репертуаром, успех (и сборы) французов по-немногу пошел на спад. К тому же после отмены монополии императорских театров уже было куда пойти вечером: посмеяться - в "Кривое зеркало", ужаснуться - в "Гран-гиньоль" на Литейном, поэстетствовать - в "Старинный театр" Евреинова. Но французов держала на плаву их жизнестойкая драматургия: в бодрых динамичных пьесах, пересыпанных щегольскими афоризмами, никто не тянул резину и не вымучивал в паузе подтекст. Французы держались до конца - последний спектакль дали 3 марта 1918 года. Дальше ничего не оставалось, как уехать. А.П.

|

| "Дама с камелиями" Дюма-сына в исполнении французов пользовалась в Петербурге не меньшим успехом, чем опера Верди на тот же сюжет в исполнении итальянцев. |

|