|

|

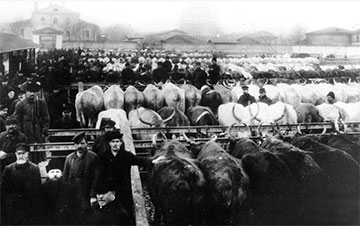

Убойный скот на привязи в загонах.

21 марта 1912 г. Фото К. Буллы |

Желтое здание на углу Обводного канала и нынешнего Московского проспекта - редкий образец промышленной архитектуры первой трети XIX века (1821- 1825, арх. И. Шарлемань). Сейчас территорию вплоть до железной дороги занимает завод "Петмол", а до 20-х годов XX века она принадлежала городским скотобойням. В XIX веке это было самое кровавое место столицы: кровь здесь действительно лилась реками, уши резал оглушительный поросячий визг, по двору сновали собаки, а над ними кружили стаи ворон. Тысячи быков, свиней и телят, доставленных в Петербург с Днепра, Дона, из калмыцких и киргизских степей, ежедневно превращались здесь в туши, чтобы утолить голод миллионной столицы - чудища обла, огромна, стозевна. Историк Анатолий Бахтиаров в книге "Брюхо Петербурга" (1887) подробно исследовал, откуда и как прибывают быки в столицу и что происходит потом. Мы опустили кровавые подробности, но решили хотя бы в общих чертах рассказать о каждодневной деятельности этого огромного предприятия, о его порядке вещей и о людях, что здесь работали. Вот только архивные фотографии, где огромные быки угрюмо смотрят на зрителя-потребителя, публиковать не стали.

Бифштекс и ростбиф появлялись на столе столичного обывателя, пройдя следующие инстанции: прасол - комиссионер - быкобоец - мясная лавка. Прасол - ключевая фигура мясного бизнеса - покупал где-нибудь в Муроме или Зарайске скотину у крестьян, формировал партию и вез ее в столицу. Ушлый и оборотистый комиссионер подыскивал на Скотопригонном дворе прасолу-провинциалу подходящего покупателя и

сбывал партии с нешуточным барышом быкобойцам. Те, свершив свое дело, оптом продавали мясо в мясные лавки или снабжали казенные учреждения: воинские части, больницы, учебные заведения и пр. Все скотопромышленники ходили с длинными палками-посохами.

Такой палкой погонщик-пролетарий гнал быков с вокзала, на нее же важно опирался и крупный мясоторговец, ворочающий сотнями тысяч.

Порой вся цепочка от быка до отбивной осуществлялась лишь за один день.

Начиналось все затемно. Утренний поезд Николаевской (или Варшавской, или Балтийской) железной дороги привозил полсотни вагонов с быками, тревожно выглядывающими в небольшие окошки. Человек тридцать погонщиков в серых армяках, в лаптях, с палками в руках ждали их на платформе. Одни отпирали вагоны, другие налаживали мостки, третьи проталкивались между быками, освобождая их с привязей. Вот выступил на платформу огромный черкасский бык пепельно-серой масти, с огромными рогами в форме полумесяца. Осторожно переступая по каменной мостовой, он приподнял голову и, широко раздувая ноздри, втянул непривычные запахи. За ним, пугливо озираясь, вышел другой, третий, всего около пятисот. Погонщики гнали их по Обводному каналу на Скотопригонный двор, где уже кипела лихорадочная деятельность. Хозяева и приказчики, собравшись в кружок, бросали между собой жребий на прясла (стойла). Чем ближе к входным

воротам размещалась партия быков, тем быстрее она распродавалась. Когда места были разобраны, ворота распахивались настежь, и быки гуськом шли на торжище. Каждому ставили клеймо с обозначением времени, когда он поступал на рынок. Загнав быков в прясло, погонщики накладывали им на рога арканы и привязывали по местам. С краев ставили упитанных, показных, а в центр - малорослых и худых. В это время на "эгоистках", запряженных орловскими рысаками, спешили на Скотопригонный двор комиссионеры, быкобойцы, телятники, свинятники, мясники со всего Петербурга. В полдень над воротами на башне взвивался красный флаг и торг начинался. Вот немец продает откормленных ливонских быков, вот еврейский быкобоец подыскивает себе подходящую партию (евреи придерживались своего способа убоя, выпуская из быка всю кровь и делая мясо "чистым"). Степные прасолы стояли в стороне и лишь прислушивались, во сколько оценивают их товар.

|

|

Ловкие барышники-комиссионеры десятки раз переходили от быкобойца к прасолу и вели переговоры, артистично потрепывая своих быков и расхваливая их отменное дородство.

- Иван Иваныч, пожалуйте, партия хорошая для вас будет.

- Что просишь?

Комиссионер шепотом на ухо называет цену.

- Нет, дорого!

- Да сколько же? Услужить хочу!

В свою очередь быкобоец шепчет ему на ухо.

- За такую цену нельзя! Экий кремень! Погнись чуточку. Услужить хочу!

- Да с вашей услугой находишься без сапог!

- Да ведь такой говядины на всей площадке не сыщете. Из своих рук быков хлебом кормил.

- Рубль сверху! Только для тебя!

Оба энергично ударяли по рукам, звали метельщика, который ножницами выстригал на шкуре быка инициалы нового хозяина. Таким образом, публика хотя и слышала, что рубль был набавлен, но сверх какой цены - оставалось тайной. Быкобоец скрывал покупную цену, поскольку мясникам продавал еще дороже, а комиссионер уверял следующего клиента, что предшествующая партия была-де хуже, а ценой выше. Купив быков, быкобойцы в розницу "помясно" распродавали их мясникам. Инициалы мясников выстригались на другом боку быка. Приказчик с записной книжкой помечал, в какую лавку сколько требуется туш. На хвосте быка ножницами отмечалось, когда он должен быть забит.

В два часа пополудни флаг опускался и торжище прекращалось, проданных быков перегоняли на соседние бойни.

Артель "удалых бойцов" до двухсот человек жила здесь же, имея общий стол и, кстати, строгим образом соблюдая пост. Отправляясь на работу, бойцы надевали кожаные рубашки, широкие голенища сапог подвязывали ремнями, рукава засучивали по локоть и затем опоясывались широким кожаным ремнем, к которому был подвешен кинжал в деревянных ножнах. Труд у них был тяжелый, в летние дни на бойне убивалось от семисот до тысячи быков ежедневно. (Опуская детали кровавого процесса, отметим, что петербургские мастера первыми освоили удар, при котором смерть быка наступала мгновенно. - Ред.)

К трем часам пополудни все туши, пройдя перед проницательным взглядом ветеринарного врача, уже висели на железных коромыслах, которые на блоках подводили к дверям. Четверо рабочих снимали туши с коромысел и укладывали на выкрашенные в яркий красный цвет телеги, обитые изнутри цинковыми листами и запряженные ломовиками. К тому времени ими был запружен уже весь двор.

Ни один продукт на бойнях не пропадал - все утилизировалось. Лучшее мясо шло в лавки, "кишечники" скупали на бойне кишки, промывали, солили их и сбывали колбасникам (девять из десяти колбасных лавок были немецкими), "гусачники" брали "голье" - ноги, "гусак" (легкие, сердце, печень, селезенку) и желудки. "Гольем" обычно кормилось беднейшее население столицы. Все кожи вывозились на кожевенные заводы на взморье. Сало - на салотопные заводы. Собранную в специальные тазы кровь выпаривали, а получившийся альбумин отправляли в Москву на ситцевые фабрики, где он употреблялся как превосходное средство для укрепления красок.

В советское время бойни перевели за город - на Московское шоссе, где и поныне находится Мясокомбинат имени Кирова. Отлитые по модели Демут-Малиновского огромные мускулистые быки, встречавшие своих живых собратьев у ворот главного корпуса, переехали туда же. А здание Шарлеманя "кошерно" сменило специализацию, не мешая теленка с молоком матери его, - с 1932 года здесь разместился Молочный комбинат № 1. Анна Петрова.

|

| Погрузка туш на телеги. 1904 г. Фото К. Буллы |

|