|

|

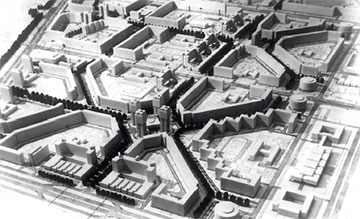

| Проектный план застройки Комендантского аэродрома. |

У нынешних "спальных" районов богатая архитектурная родословная. В предках числятся "жилые комплексы" и "города-сады" начала XX века, создатели которых почувствовали альтернативу, несколько позже сформулированную Ле Корбюзье: "архитектура или революция". Новый язык вызревает и в футуристических фантазиях Антонио Сант-Элиа (1914), чьей смелости позавидуют сегодняшние зодчие, и в шокирующе современном "Промышленном городе" (1904) Тони Гарнье - проекте, который и обнародовать-то удалось только через несколько лет. Вспомним и голландские, немецкие, австрийские опыты по части "минимального жилья" и рациональной районной планировки, выполненные после Первой мировой войны, когда пол-Европы лежало в руинах. Привыкшим сетовать на недостаток жилой площади рекомендуем взглянуть на проекты тех лет: кухни-ниши, сидячие ванны, душевые, встроенная мебель, подъемные кровати - на какие только ухищрения не шли проектировщики в попытках втиснуть семью из четырех человек на двадцать квадратных метров. Кстати, удобный кухонный гарнитур из модульных секций появился именно тогда. 1920-1930-е годы - это и проекты экспериментальных поселков, и целые городские районы - "рассадники социализма" в буржуазном окружении, и заводские поселения времен индустриализации СССР - творения советских планировщиков и их европейско-американских коллег. А еще - неумолимо-бездушные урбанистические штудии Людвига Хильберзеймера, заполнявшего пространство своих многоуровневых городов одинаковыми коробками, рядом с которыми ленинградские новостройки разнообразны и увлекательны, как парк аттракционов.

"…О, вся эта недальновидная сволочь - Корбюзье, Мондриан, Гропиус, изуродовавшая мир не хуже любого Люфтваффе!" Если и упрекать архитекторов в недальновидности, то, как Бродский, "с точки зрения вечности". В краткосрочной - столетней - перспективе Корбюзье оказался вполне прозорлив в своем видении будущего мира. Не зря же он еще в проектах 1920-х годов предложил столь знакомое нам сочетание башен-небоскребов с протяженными домами разной конфигурации - например, в "Современном городе" 1922 года. В 1925-м Корбю сочинил проект перестройки французской столицы - план "Вуазен", также с офисными небоскребами, вокруг которых разбросаны разнообразные иероглифы жилых домов. Требовалось всего ничего - снести изрядный кусок Парижа. К счастью, эта идея, как и мысль обновить аналогичным образом Москву, поддержки не получила. Но обычно архитекторы приходили уже на все готовое: в XX веке "строительные площадки" расчищались преимущественно артиллерией и авиацией. Две мировые войны, революции, природные катаклизмы и рукотворные катастрофы - стоит ли удивляться, что человечество испорчено квартирным вопросом.

|

|

А формула "числом поболее, ценою подешевле" окончательно стала императивом для архитекторов, проектировавших жилье исходя из минимальных жизненных потребностей страждущего населения. Девиз - стандартизация, стандартизация и стандартизация. Еще в 1910-х Корбюзье предложил систему "Домино" - двухэтажные ячейки, из которых можно было собирать дома. И это задолго до того, как в лексиконе его советских коллег утвердились слова "крупнопанельный", "крупноблочный" и чарующее "сборный железобетон". Правда, "жилые единицы" - мини-города со всем необходимым, спроектированные Корбюзье в 1940-1950-х, - оказались архитектурой не самой удачной и успешной. Приходилось даже заселять их муниципальными чиновниками. Впрочем, судьба многих эффектных начинаний была печальной. Даже склонные к социальным декларациям зодчие предпочитали отрабатывать архитектурные идеи на банкирских особняках и богемных виллах. При пересадке же на почву массового строительства эти идеи вульгаризировались и зачастую теряли былое очарование. Одно дело - модные ленточные окна на фасаде виллы (например, вилла "Савой" Корбюзье), другое - несколько десятков одинаковых ячеек, объединенных в двухсотметровый "корабельный" фасадный фронт.

Вторая мировая окончательно механизировала и обезличила основные способы освоения пространства - разрушение и созидание зданий. Война стала статистикой, архитектура и градостроительство - по преимуществу комбинаторикой. Искусством возможного, точнее, искусством выбора лучшей из весьма ограниченного круга возможностей. Вспомните районы гонимых ныне "хрущевок", вызванные к жизни благородным желанием решить квартирный вопрос средствами индустриального домостроения. Попытки наладить "конвейерное" производство жилья породили экспериментальные дома-соты, дома-капсулы (особенно преуспели в этом японцы) и массовую застройку городских окраин. Домостроительный комбинат становится соавтором архитектора. Последний, за редкими и оттого еще более приятными исключениями, - заложником обстоятельств. СНиПы, нормы, каталоги - тут любой Брунеллески удавится. Зодчие выживали коллективно - институтами. Правда, в 1970-е, когда начал застраиваться Комендантский аэродром, выбор у них был побогаче, чем у их предшественников. Петербург прирастал преимущественно окраинами, что дало архитекторам отменную возможность попрактиковаться в планировке "с чистого листа". Сразу в масштабе микрорайона, практически мини-города со всем необходимым. Градостроительное проектирование из блоков и секций отчасти напоминает игру "Морской бой": "корабли", "точки"… На поле десять на десять клеточек требуется разместить дом-"линкор", пару-тройку "эсминцев" и несколько судов по-меньше. Результат: "ранен" - "ранен" - "ранен" - "убит"! Особенно теперь, когда первоначальная градостроительная структура искажается уплотнительной застройкой. Новые районы утрачивают остатки былого геометрического обаяния, суховатого и брутального. Все-таки эти здания обычно лучше смотрятся "с точки зрения Творца" - в макетах. Или прямо по поэту: "лучший вид на этот город - если сесть в бомбардировщик". Корабельная морзянка из точек и тире, клинопись, зигзаги, кривые строчки, вязь - оттуда, с небес, архитектурные письмена, вероятно, обретают смысл, недоступный стоящим на земле.

|

|

|

|