|

Всем известно, что на Петроградской, даже после интенсивного риэлторского чеса 1990-х, осталось много коммуналок. Но таких, как в доме эмира бухарского - по четыреста квадратных метров и с двадцатью соседями, - надо еще поискать. Дом не претерпел капремонта, поэтому в квартирах выжили деревянные стенные панели, кессонированные потолки, стены из искусственного мрамора, лепнина, фигурные шпингалеты. Но эти пленительные детали растворены в густом коммунальном быту - кто знает, поймет. Забавно, что нерасселенной остается самая роскошная часть здания. Точнее, один парадный подъезд ("эмирский") отремонтирован и неусыпно охраняется, а второй, не менее великолепный, - разрушается.

Зашедшего поражает контраст былой роскоши и брутального жэковского хозяйствования: мраморные стены исписаны и описаны васями и петями, выпавшие из перил балясины заменены нестругаными досками, на дверях квартир - сыпь электрических звонков. Но в этом полураспаде, да простят меня жильцы дома, есть определенный шарм, жестокая правда о советской жизни, о симбиозе воюющих хижин и дворцов. Главное - решить, с какого момента этот фантасмагорический быт уже можно рассматривать как арт-проект.

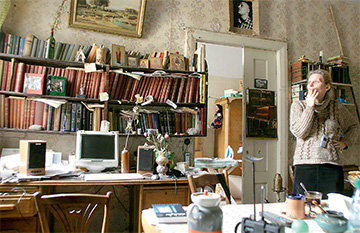

Наталья Пахомова, литератор. "Моя семья живет в доме с 1923 года. Комнаты в "барской" квартире на третьем этаже выбирал дед. В отличие от бабушки-лишенки, он был "правильного" крестьянского происхождения, приехал из Переяславля-Залесского, впоследствии - и даже в блокаду - преподавал в Военмехе. Дом стоял тогда полупустой, дед выбрал солнечную комнату с окнами в большой открытый двор. Эти огромные окна без переплетов живы до сих пор, стекла не выбила даже взрывная волна, хотя бомбы падали неподалеку. Бабушка рассказывала, что инерция порядка сохранялась до войны: швейцар, например, не пускал на парадную лестницу с санками и лыжами, их можно было заносить только с черного хода. Я еще застала старый лифт с большим зеркалом и узорной оградой. В детстве я с упоением разглядывала пышную лепнину на потолке нашей комнаты и одного из танцующих сатиров даже боялась.

Другая гордость наших комнат - крытый балкон с зимним садом, он такой единственный в доме. Не смотрите на потолок, жалобы на первые протечки поступили в ЖЭК уже в 1932 году, и чего только с ними не делали! У нас долго сохранялась круглая печка в углу. Дрова, как и опилки для кота, брали на соседней мебельной фабрике. Одна из наших комнат выходит на Каменноостровский, и, по рассказам, к этому окну меня годовалую подносили смотреть на проезжающего Гагарина. Как везли Никсона и Олимпийский факел, я уже помню лично. Сколько у нас соседей? Не знаю.

|

|

В 1960 году было тридцать шесть. В коридор по-прежнему выходит шестнадцать дверей. Легко заметить, какие из них оригинальные - широкие и высокие, с приличными наличниками, а какие врезаны в комнаты-клетушки. Но большая коммуналка - лучше, чем маленькая. Соседей встречаешь как случайных прохожих на улице. Никто ни к кому не лезет, нет яростной борьбы за порядок. Больше того, мне порой неуютно в отдельной квартире, когда за дверью нет постоянного фона голосов, шагов, шумов. Я люблю свой дом, но нежность к коммуналке резко уменьшается, когда рождаются дети - тогда понимаешь всю ненормальность быта. Моя бабушка, например, касалась выключателей или ручек дверей только салфеткой, после пользования общественным телефоном у нас заведено было мыть руки, а уж в парадном, где на первом этаже у нас помещается женская консультация, мне ни до чего не разрешалось даже дотронуться.

В 1990-е годы к нам раз в два месяца ходили бодрые агенты с серьезными намерениями, мы подписывали договоры, что сотрудничаем исключительно с такой-то фирмой, но, роковым образом, нашу квартиру расселить невозможно".

Илья Утехин, преподаватель Европейского университета, прожил в том же подъезде на пятом этаже тридцать лет. Так что материал для диссертации о коммуналках собирал непосредственно "в поле". Наблюдениями о механизмах поведения жильцов и негласном кодексе совместного проживания поделился в книге "Очерки коммунального быта" и на сайте www.kommunalka.spb.ru.

"Я жил в квартире, которая когда-то принадлежала строителю дома - архитектору Кричинскому. После его смерти в 1923 году здесь какое-то время оставалась его вдова - дочь писателя Глеба Успенского. Но в 1924-м квартиру дали большевистскому функционеру средней руки - Викентию Черезову, впоследствии репрессированному за "связь с оппозицией". Он был отцом моей бабки, и хотя оставил семью, мои родственники так и живут с тех пор на пятом этаже. Конечно, им пришлось самоуплотниться - платить за излишки сверх санитарной нормы они не могли. Многие прописывали прислугу, что жила в семьях, мои близкие пригласили знакомых, пострадавших от наводнения 1924 года. Так квартира стала коммунальной. Сколько комнат было при Кричинском, не знаю, сейчас в коридор выходит одиннадцать дверей, а посчитать жильцов может только очень внимательный сосед, ведь способы учета разные: за газ платят все прописанные, за свет - реально живущие, за телефон - все, не считая маленьких детей, и т. д.

Планировка квартиры - классическая: из прихожей длинный коридор ведет на кухню и к черной лестнице, комнаты по обе стороны, кухня смежная с людской. На "барской половине" сохранились кое-где ореховые панели на стенах. Уезжая, один жилец их в своей комнате отодрал и забрал с собой. Новые съемщики очень страдали, так как звукопроницаемость настолько повысилась, что им было слышно все: как соседка слева двигает таз, в котором греет ноги, все перипетии личной жизни соседей справа и т. д. Гордость нашей квартиры - собственная терраса на крыше, где можно сушить белье, загорать, выращивать цветы, овощи и даже ягоды. В одном из ящиков живет смородиновый куст. В Новый год отсюда запускают всякую пиротехнику, а раньше в дни "следования высоких официальных лиц" здесь дежурил милиционер, - Кировский отлично просматривается с этой точки. Агенты, конечно, ходят, но они предлагают то, на что люди уже не согласятся. Если раньше в одной комнате ютилось по пять человек, то сегодня двое живут в четырех комнатах и в Веселый поселок не поедут. Одинокие и пожилые не хотят переезжать принципиально - здесь соседи всегда помогут, врача вызовут, в аптеку сходят. Так что все, кто хотел уехать - уже уехали, и население коммуналок в целом поменялось. До перестройки жильцы не лелеяли надежду выбраться отсюда, это был дом на всю жизнь, и относились к нему соответствующе. Сейчас многие комнаты снимают или купили, но рассматривают эту площадь как временный плацдарм".

|

|

|