|

|

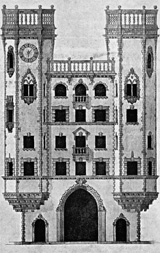

| В «Доме с башнями» причудливо сплелись черты английского замка и итальянского палаццо |

Площадь Льва Толстого получила свое название от улицы, а та, в свою очередь, стала еще одним примером курьезной практики переименований "от противного", имевшей место в 1920-е. Именно тогда Французская набережная получила имя Кутузова, а Архиерейская улица - имя преданного архиереями анафеме писателя, биография которого никак с этим районом не связана. На площади своего имени он никогда не бывал и уж тем более не жил. Жить ему было бы просто негде: площадь со всеми ее домами появилась уже после смерти писателя. Она вполне могла бы носить имя кого-нибудь из архитекторов - тех, кто ее планировал, застраивал и жил где-то неподалеку.Так получилось, что многие строители нашего города первой половины XX века в разное время проживали в этих краях, нередко в домах собственной постройки. Это относится прежде всего к архитектору Андрею Белогруду - свой дом он построил на участке Большой, 102. Архитектор Степан Кричинский сначала снимал квартиру на площади (Каменноостровский, 38), потом переехал в только что возведенный по его проекту дом Бухарского эмира (Каменноостровский, 44б). А еще на площади жили малоизвестный архитектор Андрей Нидермейер, автор дома 100 по Большому, и Александр Лишневский, до и после революции успешно строивший жилые дома по всему городу. Представителю следующего поколения зодчих, Евгению Левинсону, автору Дома мод, ДК имени Ленсовета и соседнего дома 40, квартиру дала уже советская власть - дальше по проспекту, опять-таки в доме, который он сам спроектировал (Каменноостровский, 55).

|

| Андрей Белогруд |

В годы строительного бума на Петроградской желание зодчих жить поближе к реальным или потенциальным стройплощадкам вполне понятно. Но, кроме того, многие из них до революции совмещали профессии архитекторов, застройщиков и домовладельцев. Даже малоизвестные тогда и совершенно забытые ныне какие-нибудь гражданские инженеры, возглавлявшие строительные фирмы и оказавшиеся успешными бизнесменами, могли владеть несколькими домами в престижных районах города - ситуация, согласимся, в наши дни немыслимая. Наиболее успешные могли уже не думать о превратностях творческой карьеры. Занимаясь в основном менеджментом, они нанимали для собственно проектной работы своих молодых, еще не столь процветающих коллег. Так, Константин Марков дал возможность Владимиру Щуко построить два дома на Каменноостровском (63 и 65), по сути открывших краткую эпоху предреволюционного неоклассицизма, а основные застройщики последнего участка Большого проспекта - архитекторы Евгений Гонцкевич и Карл Розенштейн - поручили составить новые проекты фасадов уже начатых ими домов молодому Белогруду, не побоявшись волокиты с высочайшим переутверждением проектов. И правильно сделали. Начинающий архитектор получил возможность возвести три замечательных дома (75, 77 и 102), которыми его вклад в мировую архитектуру и ограничился. Петербург же обрел несколько эффектных видов. Однако появлением новой площади и нового участка Большого проспекта мы обязаны в первую очередь все-таки Карлу Розенштейну. Пусть, разработав общий план, детали он поручил доделать другим, пусть его собственные проекты ни в какое сравнение с переработанными вариантами Белогруда не идут, а дом, построенный им самим на одном из участков (Большой пр., 81), - самый неинтересный. Все-таки композиция площади в высшей степени оригинальна, и изгиб новопроложенного участка Большого тоже был не самоочевиден. Словом, Розенштейн не Росси, конечно, но имя свое в историю градостроительства Петербурга вписал.Трудно поверить, что всей этой застройке нет еще и ста лет, - работы здесь начались не раньше 1910 года, а к началу Первой мировой участок между Каменноостровским и Карповкой было уже не узнать. Культурная общественность положительно встретила появление новой улицы и то, что на ней, на сравнительно небольшой территории, произошло как бы соревнование ведущих творческих сил столичной архитектуры, как раз тогда решительно повернувшей от модерна к неоклассицизму.

Так, дом 79, занимающий ответственный участок в "излучине" проспекта, архитектор Сергей Корвин-Круковский еще снабдил высокими щипцами, немного как бы средневековыми, в силуэтах же большинства других домов уже восстановлена классическая горизонталь. Причем в трех домах Белогруда этого удалось достичь ценой сокрытия мансарды за массивными балясинами (интересно, как это выглядит изнутри?). Одновременно он украсил карнизы домов 102 и 77 скульптурами. Правда, на первом они не сохранились - остались только довольно громоздкие обелиски по краям. Исчез куда-то сравнительно недавно и орел с дома 83 (архитектор Василий Вейс).

|

| Кривоколенный участок Большого напоминает средневековую улицу |

|

|

Несмотря на явное желание найти новый достаточно целостный стиль, которое разделяли все участники эксперимента, разнообразие отдельных вариантов ставило тогда многих зрителей в тупик. В особенности парадоксальным казалось соседство совершенно непохожих домов 75 и 77, у которых, тем не менее, один автор - Белогруд. Впрочем, когда Розенштейн передал под его ответственность фасад 77-го дома, еще никто не знал, что соседний дом достанется ему же. Так и хочется разглядеть в узком фасаде дома 77 желание начинающего архитектора сказать как можно больше, словно эта его работа - последняя. В "Доме с башнями" на площади - как бы облегченный выдох и одновременно обре тение собственной манеры, увы, не получившей дальнейшего развития. Архитектор проживет при новой власти пятнадцать лет, оказавшись в числе тех уважаемых мастеров советской архитектуры, которым в силу разных причин пришлось ограничиться преподаванием и созданием неосуществленных проектов.

|

| Собственный дом архитектора (Большой, 102) |

Но по поводу дома на площади можно с уверенностью сказать, - другого такого нет нигде! Выходит, что судьба лишила Белогруда возможности построить что-нибудь еще, поступив как те легендарные правители, что ослепляли своих зодчих, дабы избежать повторов. Но в двадцатом-то веке подобное казалось едва ли возможным - зодчие всего мира уже давно творят в таком тесном взаимодействии, что даже выдающихся мастеров нет-нет да и хочется уличить в нетворческом заимствовании. Белогруд тоже вроде бы чему-то подражал. Но ссылка на итальянское зодчество эпохи кватроченто мало что объясняет. И это после дома 77, напоминающего сразу и далекого Андреа Палладио, и близкого Щуко, тем более после весьма посредственного дома 102. А еще раньше был тяжеловесный портал "Спортинг-паласа", произведение скорее курьезное, нежели талантливое. Зодчий еще застал его уничтожение и строительство на его месте ДК промкооперации, а вот возрождения в конце 1930-х некоторых мотивов своей первой работы в главной части Театра имени Ленинского комсомола уже не увидел.

|

В 1915 году новые дома как исполины высились

на деревенского вида Карповке |

Как же сумели Гонцкевич и Розенштейн разглядеть в молодом коллеге способность блестяще завершить начатый ими градостроительный эксперимент? Возможно, они лишь искали свежие силы, им был нужен молодой человек, не вовлеченный в художественную практику предыдущих лет, то есть никак не связанный с модерном, от которого тогда все решительно отказывались. Напротив, Алексей Бубырь - еще недавно крупный мастер модерна - как бы через силу придает своему дому 104 новые формы, так что обыкновенные простенки между окнами вдруг становятся вверху фасада пилястрами - у них появляются сильно уплощенные капители. Белогруд творит гораздо непринужденней и уж всяко лучше, чем Нидермейер (дом 100). Но к третьему его дому ("Дому с башнями") копирование классических образцов ему приедается, он ищет чего-то нового и приходит к своего рода примирению модерна и неоклассицизма. Этот случай остался в единственном числе - как у нас, так и в мировом масштабе.Вот, наверное, самое простое объяснение столь существенных отличий трех зданий одного мастера: он не стоял на месте, и не его вина, что мировой архитектурный процесс проигнорировал это замечательное произведение - дом 75, выбрав иной путь.

|

| На проектном рисунке «Дома с башнями» хорошо видны исчезнувшие часы |

На рубеже веков такая улица была невозможна, спустя всего десять лет после своего создания она уже казалась анахронизмом - эксперимент, в свое время, безусловно, оправданный, но не во всем успешный. Чрезмерное разнообразие форм, равно как и однофасадность большинства зданий, и высокая плотность застройки станут восприниматься как мрачное наследие капиталистического периода, а определение "улица-коридор", напрашивающееся в этом случае само собой, будет у советских зодчих почти ругательством. Строители Петроградской стороны, а также их ученики и последователи смогут легко отбросить подобные традиции, они будут строить размашисто и по плану, мыслить - как любили повторять теоретики советской архитектуры - едиными ансамблями, а то и целыми городами. Но разве эта немного средневековая улица лишена определенных достоинств и как целое - памятник градостроительства? Устав от неоправданного простора новостроек, человек нашего времени - в том числе и архитектор, и даже застройщик - начинает тосковать по былой плотности, однофасадности (зато какие это могли быть фасады!), а то и по некоторому элементу хаоса, точнее, непредсказуемости, случайности, парадокса.

|