ак могли написать раньше о любом населенном пункте страны, Сестрорецк – город одновременно и старый, и вечно юный. Все заметные строения, как в центре, так и на окраинах, появились сравнительно недавно, хотя ярмарка в Систербеке упоминается в шведских документах уже в XVII веке. От шведского владычества здесь ничего не осталось, и редко кто задумывается об иностранных корнях казалось бы русского имени Сестрорецк – не то Систербек, не то Систериоки.

В отличие от старшего брата Петербурга Сестрорецк, заново основанный Петром в 1714-м, долгое время городом не считался, несмотря на мужской род своего названия, подобающий именно городам. Не стал он им и в XIX веке, когда вопрос о повышении статуса рассматривался,

но ограничились лишь превращением селения в посад. В 1917 году при буржуазном правительстве пытались сделать посад городом, но только новая власть в 1925 году подтвердила городское достоинство Сестрорецка. Правда, он еще долго был лишен герба – важнейшего со времен Екатерины II атрибута, отмененного революциями и вновь введенного в обиход в последние годы.

Герб

Сестрорецк обладает как бы двойственной идентичностью: курорт на берегу моря, который начинался с дубовой рощи царя Петра, и им же основанный оружейный завод у рукотворного озера. На теперешнем гербе, составленном в 1990-е по всем правилам геральдической науки, лишь дубовый лист и стилизованные волны. Третий культурный аспект – историко-революционный – популярность утратил и по понятным причинам в гербе также отражен не был.

Однако история непродолжительных скитаний будущего вождя революции по Карельскому перешейку в 1917 году достойна упоминания хотя бы потому, что формирование культа Ульянова-Ленина помогло преодолеть традиционный перевес южных пригородов – Петродворца, Пушкина, Павловска – и создать на севере ряд «достопримечательностей». На Сестрорецком оружейном заводе для Ленина сделали фальшивый пропуск рабочего Иванова. Скрывался он в сарае, ныне превращенном в музей. На другом берегу Разлива сохраняется самое поэтичное ленинское место – шалаш.

Резиденция

Впрочем, уже Петр I попытался компенсировать одностороннее развитие южных возвышенных предместий Петербурга, испокон веков густо населенных и расположенных ближе к старой России. Проявляя заботу о берегах Невской губы, в частности для лучшей связи столицы с морским форпостом – Кронштадтом, но также просто из болезненной тяги к воде, в конце концов его погубившей, царь начинал, правда, с южного берега – там была проложена военная дорога, связавшая позже морские резиденции. Но затем обратил свой взор и на северную сторону, где нашел реликтовые дубовые рощи, на основе которых задумал создать три парка, «Ближние Дубки» в Лахте, «Средние» – в Лисьем Носу, «Дальние» – в Сестрорецке.

Гигантская запруда на реке Сестре создавалась ради устройства в этом парке фонтанов. Однако затем естественную энергию решили использовать в промышленных целях, и на берегу запруды возник завод. С появлением на нем электроэнергии плотина и вся гидросистема Сестрорецка сохраняются уже как памятник инженерного искусства и просто для красоты. А недавно в городе все-таки появился фонтан, перед зданием администрации: по последней моде вода бьет вверх из воды же.

Но и без фонтанов северную резиденцию успели возвести – на крайней точке вдающегося в залив мыса. Вот только Петр жил в этом дворце

совсем недолго, а наследники не проявляли интереса к столь экзотическому месту. Дворец был заброшен и впоследствии снесен, кирпич пошел

на строительство новых корпусов завода и несохранившейся заводской церкви. В парке доныне видны следы регулярной планировки. Береговая

дамба и каналы немного напоминают Голландию – не случайно, ведь к созданию усадьбы был привлечен единственный архитектор, которого царь

сумел найти в этой дорогой его сердцу стране, знаменитой живописцами, но уж никак не зодчими. В Петербурге Стефен ван Звитен построил

Подзорный дворец в устье Фонтанки, от которого тоже ничего не осталось.

Возможность со всех сторон окружить Петербург ожерельем дворцов и парков была упущена. Земли вдоль северного побережья пустовали до начала дачного бума, когда именно с этой стороны залива началось активное строительство частных резиденций, протянувшихся от Каменного острова до нынешнего Ушкова. Можно сказать, что если материал разобранного дворца пошел на заводские корпуса, то сам он, в ином, нематериальном смысле, однажды исчезнув, явился миру вновь в обличье множества небольших дворцов и огромного дворца-санатория на противоположном от «Дубков» конце городского пляжа.

Собор

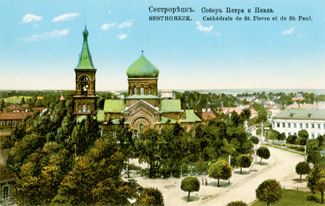

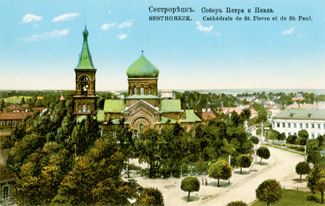

Итак, нет в Сестрорецке ни дворца, ни собора. Вот он, город мечты советской идеологии! Завод, санаторий, шоссейная и железная дороги, вдоль них – современные жилые кварталы. И никакой метафизики, если не принимать во внимание, конечно, незримое присутствие «вечно живого». Казалось, и сам Петр, не слишком озабоченный религиозными проблемами, стремился к чему-то подобному. Тем не менее не только в его главном детище – Петербурге – зданиями, формирующими панораму центра, остаются храмы, но и в таких местах, как военная крепость Кронштадт или город-сад Петергоф, сохраняются величественные культовые здания.

Мост через Водосливный канал. Частная Приморская железная дорога была построена в 1898 году специально для дачников

Век XIX и, особенно, предреволюционные годы едва ли можно назвать периодом расцвета православного зодчества. Местный Петропавловский собор, выстроенный к 1874 году по проекту епархиального зодчего Григория Карпова, был уныло типичен для русской провинции: громоздкая луковица купола, шатровая колокольня. Правда, сегодня массовое искусство позапрошлого века в результате успешной борьбы Советов с религией обрело свойства раритета. К тому же уничтожение храма почти всегда обезглавливает город. А снесенный в 1930-е собор был композиционным и смысловым центром старого Сестрорецка, он располагался рядом с заводом. Помимо нескольких православных церквей советской власти достался и был ею ликвидирован лютеранский храм, давший названия двум (также несохранившимся) улицам: привычное для питерцев Кирочная и курьезное – Закирочная. Была в Сестрорецке даже синагога, которая, судя по старинным снимкам, по виду напоминала заводской барак.

С некоторых пор храм пытаются построить на берегу внутреннего озера.

К приходу поезда у станции собирались местные извозчики

Деревянный город

На противоположном берегу стоял «заводской» дворец Петра, устроенный для личного контроля за производством. На его месте в конце XVIII века был возведен дом командира завода, нынче это самое старое здание в городе. Петровского Сестрорецка нет уже давно, и причина проста: старинная застройка была исключительно деревянной. Да что там частное строительство – деревянный вокзал в Сестрорецке уцелел просто чудом. Архитектурным шедевром его не назовешь, но с исторической точки зрения он редкость необычайная: главная станция в не самом маленьком городе, хотя и на второстепенной железнодорожной ветке, имеет вид обыкновенного барака. Таким был весь город в XIX веке. Ныне лишь оставленные Лениным шалаш и сарай сохраняют символическую память о сельском характере местности.

|

|

Петр с его любовью к Голландии, где издавна строили не из дерева, осознал тривиальную мысль: город и деревянная архитектура плохо совместимы. Дерево недолговечно. Какими бы своеобразными ни казались теперь сохранившиеcя в некоторых городах кварталы деревянного зодчества, все они обречены рано или поздно исчезнуть, уступив место постройкам из более солидных стройматериалов. Дело тут не только в пожарах, и тем более не в разрушениях военного времени. Например, в Швеции, где уже давно не было никаких войн, в старинных городах мало старых зданий: все они были деревянными и почти все исчезли.

Вот царь и запретил строить в Петербурге деревянные дома. Ну а то, что запрет не распространялся на Сестрорецкий завод, объясняется скромностью поселения. Эту ошибку исправили впоследствии и, к сожалению, продолжают исправлять в наши дни (см. «Уходящая натура»).

Сестрорецкий вокзал сохранился без изменений

Опыты бионики

Возрожденное частное строительство последних лет отметилось пока в Сестрорецке лишь глухими заборами, и то, что удается разглядеть за ними, не слишком привлекательно. Единственное исключение – дача на Дубковском шоссе, построенная в 1998 году архитектором Борисом Левинзоном. Характерно, что имя владельца не называют, – в прежние-то времена, наоборот, многие старинные дачи вошли в историю под именами своих хозяев. По счастью, этот неизвестный человек не спрятал жилище от посторонних глаз, позволив дополнить его невысокой, почти прозрачной, а главное, архитектурно интересной оградой. Дом как бы сам себя стережет, следя за происходящим вокруг окнами-глазами. Его уже объявили первым примером бионики в русской архитектуре, описывая в восторженно-поэтических выражениях, например: «Ветер, дующий с океана, превращает кровлю в два крыла»… Местные жители пока не придумали ему никакой клички в отличие от более ранних архитектурных экспериментов, которыми богат этот город.

Задолго до Левинзона и его заказчика по инициативе некоторых зодчих, уставших от однообразия массовой архитектуры, Сестрорецк был выбран площадкой для архитектурных экспериментов. Нерегулярность планировки и превосходство природного окружения над всем, что пока удалось здесь создать человеку, подтолкнули застройщиков к мысли не противоречить природе, а пойти у нее на поводу – так, по крайней мере, думали те, кто, не зная слова «бионика», искал обновления современной архитектуры через усиление стихийного начала. В авангарде оказалась мастерская

№ 15 «ЛенНИИпроекта» под руководством Натальи Захарьиной, образованная в 1969 году. Еще в одном пригороде – Пушкине появление «нетипичного» жилья объяснялось уважением к классическим ансамблям города, стремлением вписать малоэтажные новые здания в существующую

среду. В Сестрорецке 1970-х ни о каких ограничениях по высоте речи не шло, напротив, новые дома превзошли по своим размерам все когда-либо построенное в городе.

Первое творение – дом в конце улицы Володарского (на месте кирхи), у Разлива и Приморского шоссе, в народе прозвали «муравейником». Народная наблюдательность точно подметила присутствие хаоса, явно вышедшего из-под контроля зодчих. Впрочем, в те годы вся мировая архитектура разочаровалась в красоте прямых линий и углов. Зодчие также пытались уйти от убожества советского жилища, предложив целый ряд нетипичных решений, но, поскольку на квартиры в подобных домах могли рассчитывать немногие, наиболее смелые из этих новаций так и остались

неизвестны большинству сестроречан. Ходили слухи о двухэтажных квартирах, каковых в ту пору не было и в Ленинграде.

Чуть позже еще один «неправильный» дом появился возле вокзала. Его прозвали «Змей Горыныч». Потом построили «избушки на курьих ножках» (на месте давно исчезнувшей синагоги), «кубик-рубик», «Бастилию». Современное строительство постоянно провоцирует народное воображение.

Ветер с залива превратил кровлю дома в два крыла

Новый центр

К 1980-м годам относится попытка формирования нового городского центра – вокруг внутреннего озера. На одном берегу тогда построили здание администрации (с кинотеатром), тоже на «курьих ножках», но, как и подобает символам власти, строго симметричное, на другом – громоздкое, с каким-то зиккуратом наверху, здание ПТУ «Интурист». С третьей стороны теперь строят храм. Этот хотя и рукотворный, но все же неправильных очертаний водоем был избран в качестве основы композиции не случайно, когда оказалось, что прежние скромные улицы и площади масштабу новой жизни не отвечают. Но время такой архитектуры, в общем-то, прошло. Вряд ли в Сестрорецке будут дальше строить сверхкрупные жилые дома. А с переходом к новому строительству модернизм теряет свое важнейшее свойство – сверхчеловеческие размеры. Лет десять назад, вследствие роста благосостояния новых русских и появления у них некоторого вкуса, могла родиться иллюзия, что именно дома, подобные даче Левинзона, скоро будут строиться у нас повсеместно. Увы! Тот же Левинзон не стал востребованным зодчим, и список последующих его реализованных проектов скромен: выставочный павильон в Гавани да интерьер ювелирного магазина. Вот и хозяин сестрорецкой дачи, по слухам, решил от нее избавиться. Пристальный взгляд стеклянных глаз якобы смущает его собаку… Что уж говорить о людях! Такая архитектура не просто «в среднем дороже», ее примеры вызывают вполне обывательские сомнения: «Все отлично, но как в таком доме жить?»

Дом-«муравейник» в 1970-е годы был завидным образцом экспериментального жилищного строительства

Место города

Вообще-то, старые деревянные дачи обнаруживают гораздо большую близость к природе, нежели все потуги модернистов подражать отдельным ее формам – дюнам, волнам. А главное, их творения, плоды дерзких фантазий, плохо идут на контакт друг с другом, не образуют единого целого, каким должен быть настоящий город. Это хорошо видно в старом центре, где сохранилось еще некоторое количество старых домов, безнадежно пытающихся образовать плотную среду городской застройки. Соседние монстры позднесоветских времен их упорно игнорируют, пытаясь напрямую и на равных вести диалог с природой.

В начале прошлого века о Сестрорецке еще могли написать: «Городок… с чистенькими улицами и веселыми домами». Нынешние перемены с исчезновением деревянных кварталов делают будущее города неопределенным. Но и с точки зрения неудавшихся экспериментов пример Сестрорецка поучителен.

«Что же осталось от петровского дворца в “Дубках”?» – вопрошает современный знаток города и отвечает: «Не так уж и мало, по крайней мере,

осталось место». В Сестрорецке осталось много мест, где прежде было нечто, исчезнувшее без следа. Осталось место города Сестрорецка, не более и не менее удачного, чем любой другой населенный пункт, прошедший через разнообразные испытания XX века, место, где со временем, возможно, появится другой, более прекрасный и счастливый город. Иван Саблин

Проезжающие мимо по «Скандинавии» горожане всегда гадают, что это за здание: бывший обком, больница, администрация? Это ПТУ «Интурист»

|

|

|

|

|

|

Местный

Евгений Пономарев

преподаватель русской литературы в Академии культуры – о сестрорецком детстве

|

Сестрорецк – это мое детство. Дачный город, наполненный детьми. Детство меняется от эпохи к эпохе, спросите антропологов. Сестра моей бабушки, до войны ежегодно снимавшая дачу в Сестрорецке, после войны отдыхать там отказалась. Зеленый двухэтажный деревянный Сестрорецк в 1960–1970-е годы сменился Сестрорецком кирпично-панельным, пяти-девятиэтажными внешне стал похож на спальный район, что и подтвердило административное изменение его статуса с города Ленобласти на полноправный район Ленинграда. О том, каким был Сестрорецк Блока и Куприна, Шаляпина и Саши Черного, напоминают сегодня только кусочки Разлива и курорта да еще старинное здание музыкальной школы в центре города.

Впрочем, от обычного спального района Сестрорецк отличали большие зеленые дворы, где иногда сохранялись голубятни, а также старые яблони и пляжи, которые не меняются десятилетиями – для них время течет иначе. По этим дворам мы бегали со шпагами и автоматами: аллеи, кусты и дорожки, оставшиеся от довоенных садов, становились пересеченной местностью, по которой стремительно продвигалась наша армия. На большом песчаном склоне у реки Сестры одинаково хорошо получалась и финская, и война с немцами в Африке. Белый, чистый, просеянный песок Сестрорецкого курорта мы считали самым обычным. Но теперь мне кажется, что ни на одном заграничном курорте такого песка нет. Он сохранился и сегодня, только стал грязнее: его больше не просеивают. И вода испортилась. Говорят, дамба перегородила прибрежное течение.

В последние годы Сестрорецк переживает второе преображение: постепенно становится двадцатиэтажным, с высоченными «кукурузинами» точечных домов. Ощущение загорода пропадает. Деревьев становится меньше, сады окончательно уходят в небытие. На месте изящных покосившихся деревянных дачек возводят кирпичные особняки с громадными кирпичными оградами. Идешь по улице между двумя бесконечными заборами и видишь оставшееся от Сестрорецка небо детства.

Аналог

Самый близкий аналог дачи Левинзона – «башня Эйнштейна» в Потсдаме архитектор Эрика Мендельсона. Это никакой не жилой дом, а научная лаборатория. Именно в камерных формах – не в небоскребах или целых микрорайонах, а в частном строительстве, виллах и одноквартирных домах,

– таится большая свобода рискованных экспериментов и даже некоторая несерьезность, игра.

|