|

|

| А.Панаева, неизвестный художник 1850-е гг. |

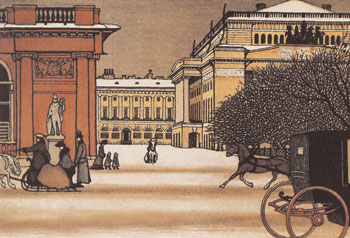

В пушкинское время училище располагалось на Екатерининском канале у Театральной площади, но с 1836 года переехало во вновь построенное Карлом Росси здание. Одной из первых закончила курс в новом здании выпускница Авдотья Брянцева, в замужестве Панаева, будущая гражданская жена Николая Некрасова. Она писала в своих воспоминаниях: «От Александринского театра к Чернышову мосту строился ряд домов, в которых должна была поместиться административная часть театра, театральная школа и квартиры артистам. Первоначальный фасад домов предполагался по плану Пале-Рояля в Париже. С двух сторон шли арки, а в глубине их должны были находиться помещения для кофейных и для магазинов. Государь изменил план, находя близкое соседство магазинов и кофейных для школы невозможным, арки заделали и превратили их в жилые комнаты, в которых устроили гардеробную и разные другие помещения; над арками поместили воспитанников, а в верхнем этаже – воспитанниц. Во дворе выстроены были большие флигели для квартир артистов. Но в это время театральные чиновники так размножились, что заняли лучшие квартиры, а для артистов остались маленькие квартиры, да и то, чтобы получить квартиру, надо было иметь покровительство какого-нибудь чиновника.

|

|

Отец переехал в частную квартиру. Власть свою чиновники распространили на все; в театральной школе не оказывалось вакансий для детей бедных артистов, потому что чиновники их замещали детьми своих знакомых и тех артистов, которые делали им подарки. Чтобы дать место в школе своим протеже, чиновники придумали перед приемом детей исключать за бездарность уже взрослых воспитанников и воспитанниц, пробывших в школе несколько лет. Эти исключения были нововведением. Программа наук в школе была хорошая, но учение было плохое. Так что исключенный воспитанник не мог себе найти заработка. Других театров, кроме императорских, тогда не допускалось. Я была поражена, как взрослые воспитанницы обходятся с учителями. Если учитель их спрашивал урок, то они все только восклицали: “Да, страсти, девицы”, – и отворачивались с презрением от него. Если же он настаивал, то ему все разом восклицали: “Да, девицы! – несчастный!..” – и потом прибавляли: “Мы ваших уроков не учили и не будем учить”. Учитель пожимал плечами, развлекал учениц посторонним разговором, чтобы только они не разбежались из класса. В младших классах, по примеру старших, также не учили уроков, отговариваясь тем, что не было времени. Впрочем, иногда точно им не было времени учиться: утром их возили на репетицию балета, а вечером в спектакль, откуда они возвращались в час ночи. Взрослые воспитанницы-танцовщицы совсем не ходили в классы. Окна в дортуаре были громадные, все меры были приняты, чтобы воспитанницы не могли смотреть в них на своих обожателей, катавшихся по целым часам мимо школы. Окна были очень высоко от полу, а подоконники так узки, что едва можно было поставить ноги; три стекла были закрашены белой масляной краской, только самое верхнее стекло оставалось чистым. Воспитанницы ухитрялись все-таки взбираться на окна, выскоблили в краске два кружка для глаз и смотрели на проезжающих. Только и были слышны восклицания: “Да, девицы, счастливая! Мой сегодня на вороных!”, “Да, девицы, несчастная, мой в одиночку сегодня!”, “Девицы, ай, страсти, опять штафирка едет: урод!”. Пока воспитанницы смотрели из окон, в дверях дежурила одна из товарок, обожатель которой в этот день не катался. Она тотчас извещала, если в коридоре появлялся инспектор. Все соскакивали с окон, восклицая: “Девицы. Да. Страсти!” или “Да, девицы, черт противный”».

|

| Алекандринский театр, 1902 г. М. Добужинский |

|