|

|

Директор императорских театров В.А. Теляковский (справа) с неизвестным.

Начало 1900 х гг. Фото П. Жукова |

Директор императорских театров – должность, требовавшая стальных нервов, способности к интригам, светской вышколенности. До 1880-х годов в России существовала монополия императорских театров, в столицах могли давать представления только труппы, находившиеся в государственном управлении. Все служащие в них (в том числе и женщины) находились на жаловании, а через двадцать лет службы получали пожизненную пенсию: привилегии для русских артистов неслыханные. Дирекция управляла театральными училищами в Петербурге и Москве, труппами: русскими драматическими (Александринский театр в Петербурге и Малый театр в Москве), русскими оперными и балетными (Большой, а потом Мариинский театры в Петербурге, Большой театр в Москве), французской и немецкой драматическими (Михайловский театр в Петербурге). Спектакли шли и на других площадках – в Красносельском, Каменноостровском, Китайском в Царском Селе, Эрмитажном театрах. Бюджет выделялся большой, казнокрадство было неслыханным, интриги – нешуточными. Театр в старом Петербурге – главное и почти единственное зрелище. Кинематограф проникает в Россию только в начале XX века, робкую конкуренцию живой актерской игре составляет, пожалуй, только граммофон. Актеры и актрисы популярны невероятно. Директор императорских театров тайный советник Владимир Аркадьевич Теляковский писал: «Раз один наивный человек меня спросил: “Да что же это наконец? В Александринском театре – Савина, в Мариинском – Кшесинская распоряжается, а вы кто же?” Я отвечал: “Директор” – “Да какой же после этого директор?” “Самый, – я говорю, – настоящий советник тайный, а распоряжаются явные директора, но в списках администрации они, как лица женского пола, по недоразумению не записаны”». Ну а балерины в императорской России занимали специальное положение в свете с начала XIX века, со времен Авдотьи Истоминой. Любовный быт гвардейца (а на гвардию равнялся весь светский Петербург) проходил меж двух полюсов. На одном находились простолюдинки – от крепостных до мещанок. Они были доступны, а потому неинтересны. На другом – дворянки. Два тура вальса на балу, несколько разговоров один на один с девицей своего круга и альтернатива – брак или дуэль с братом конфидентки. «Любовь свободно мир чарует» в светском Петербурге только у джентльмена и актрисы, прежде всего балерины. Балерине не прикажешь, ее не просто купить, она объект желаний многих, ее надо обольстить, понравиться. Великий князь Николай Николаевич старший жил с балериной Числовой, Константин Николаевич – с Кузнецовой, Гавриил Константинович – с Неслуховской, Алексей Александрович предпочитал актрису Михайловского театра Балету. Но по числу поклонников с голубой кровью никто не мог сравниться с Матильдой Кшесинской. Сначала наследник, потом великие князья Сергей Михайлович и Андрей Владимирович. От последнего у Кшесинской был сын. Директору императорских театров следовало считаться с влиятельнейшей при дворе партией балетоманов. Тот же Теляковский: «…балетоманы, эти оберегатели и хранители настоящих балетных традиций, в то время почитались в высших сферах как люди не только серьезные и полезные, но и необходимые для дальнейшего процветания этого важного для страны искусства. У настоящего балетомана влечение к балету было основано, главным образом, не столько на любви к хореографическому искусству, сколько на настоящей, неподдельной любви к очаровательным молодым исполнительницам танцев. Это были не просто любители – это были своего рода поэты, глубокие знатоки слабого пола и особые его ценители – как на сцене, так и вне ее. Когда поднимался занавес, все балетоманы, как по мановению волшебного жезла, наводили самые разнообразные оптические инструменты на сцену и, когда попадали в точку – в сердце своей любви, на сердце их, несмотря на зрительный инструмент, можно было ясно заметить улыбку.

|

|

Со сцены ответ. Устанавливался общий любовный ток между сценой и балетоманами, и ток этот, то ослабевая, то вновь напрягаясь, продолжался во время всего действия – прерываясь временами дружными аплодисментами. Тут были и люди императорской свиты, и придворные, и генералы, вплоть до полных чином и физически, и золотая молодежь, и директора департаментов, и бывшие губернаторы и генерал-губернаторы, и отставные генералы и адмиралы, и люди финансового мира, и бывшие и настоящие рантье, редакторы и сотрудники газет, и учащаяся молодежь, и, наконец, такие профессии и происхождение которых невозможно было определить по полному отсутствию данных. Через лазейку балетоманства обделывались крупные дела. Так, например, один из балетоманов В. получил заказ на поставку железных частей для Троицкого моста в Петербурге через даму сердца другого балетомана, имевшего влияние на сдачу этой поставки. Мало того что получил, но с самыми минимальными затратами (корзиной цветов он отблагодарил балетную артистку) он нажил десятки тысяч!». Такое внимание влиятельных лиц к театру с одной стороны увеличивало бюджет ведомства, с другой – способствовало интригам и борьбе театральных клак. Но, кроме взаимодействия с этими достаточно влиятельными «любителями», кроме внутри театральных интриг (а, как известно, нет среды более нездоровой и скандальной, чем театральная), директора императорских театров почти ежедневно виделись с самими династами – государем и великими князьями. Не было в империи даже министров, имевших возможность видеться с царем и царицами чуть ли не ежедневно. Вот как обстояло дело в 1900–1910-егоды: «Вся императорская фамилия, начиная с государя, охотно посещала императорские театры, а в театры частные за очень редкими исключениями совсем не ездили. Государь и обе императрицы посещали почти одинаково оперу и балет, а также французский театр и несколько менее Александринский театр. То же самое можно сказать и о великом князе Владимире Александровиче, и о Марии Павловне, и о Павле Александровиче. Алексей Александрович чаще всего посещал французский театр и Александринский, менее – балет и оперу. Великие князья Сергей Михайлович, Борис и Андрей Владимировичи особенно любили балет, а Борис Владимирович еще и французский театр, так же, как и Кирилл Владимирович. Константин Константинович больше ездил в Александринский театр и в оперу, гораздо меньше в балет и французский театр. Николай Николаевич вообще редко ездил в театр и предпочитал Александринский, а в оперу ездил весьма редко. Принц Ольденбургский и его жена почти никогда в театр не ездили. Царские ложи, которых во всех театрах, за исключением Михайловского и Александринского, было по три, распределялись так: прилегающие к сцене боковые посещались особами императорской фамилии; среднюю же царскую занимали лица свиты государя, императриц и великих княгинь и прочие придворные чины. Каждый антракт директору полагалось приходить в царскую ложу, чтобы получить разрешение на начало следующего акта. При этом государь иногда делал свои замечания по поводу постановки и исполнения пьесы, оперы или балета. Во время антрактов, когда все великие князья собирались в царской ложе пить чай, царило обыкновенно большое оживление. Все держали себя очень просто и совершенно не стеснялись присутствием государя. Многие даже сидели, когда он стоял. Многие курили, так что часто великие княгини жаловались на курильщиков и махали веерами и платками, чтобы разогнать дым. Царские фойе были комнаты небольшие, особенно при царских нижних ложах, потолок был низок и воздуху было мало, когда там собиралось много народу. Особенно не переносила жары и дымного воздуха молодая императрица. Мария Федоровна же брала курильщиков под свою защиту, ибо сама после смерти Александра III стала много курить».

|

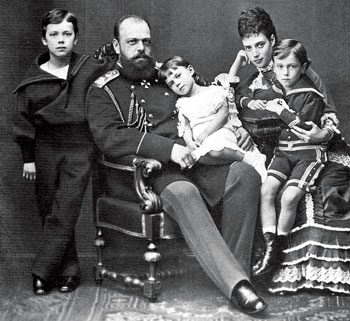

| Александр III с семьей в 1880 г. |

|